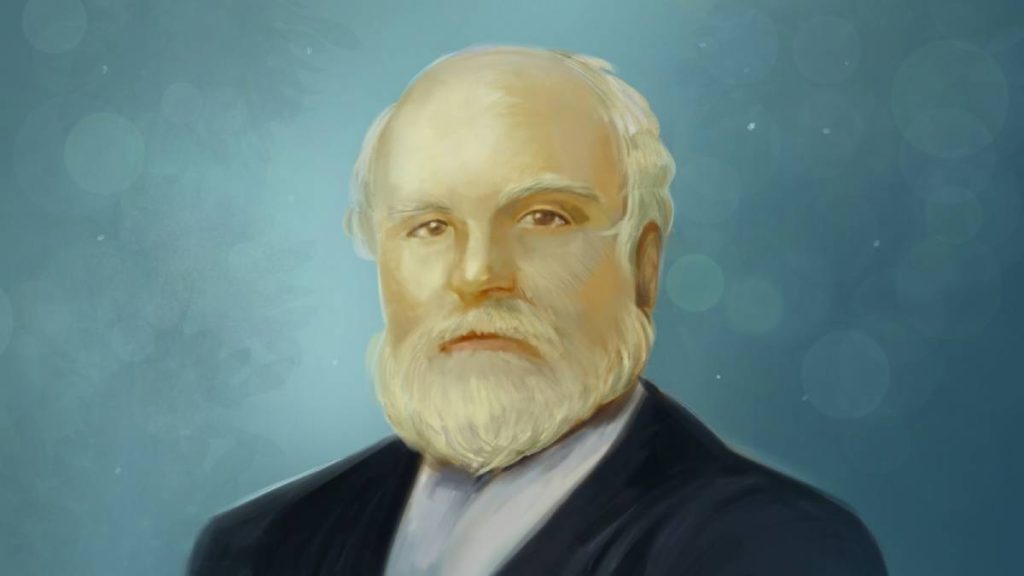

Изобретатель первого в мире пожарного гидранта — Николай Петрович Зимин — посвятил всю свою жизнь работе над усовершенствованием водопроводной системы.

В 1873 году Николай Петрович с золотой медалью окончил московское Императорское техническое училище, после чего устроился работать на Московский водопровод. Несмотря на невысокую должность и маленькое жалованье, Зимину удалось постичь все тонкости сложной системы городского водоснабжения. Будучи талантливым человеком, Николай быстро продвинулся по служебной лестнице. Став уже начальником и получая высокую плату за свой труд, Николай Петрович почти все деньги жертвовал на поддержку храмов, больниц и учебных заведений. Когда в 1883 году Московская городская дума приняла решение о модернизации городского водопровода, Николай сразу же представил свой инженерный проект, который был воплощен в 1895 году. Для изучения уникального опыта Зимина в Россию стали приезжать специалисты из-за рубежа. Пожарный гидрант, изобретенный Николаем Петровичем, и сегодня используют во всем мире.

Как отзывались о Николае Петровиче Зимине его подчиненные?

Весной 1883 года в Московской городской думе обсуждали животрепещущую тему — строительство нового водопровода. Старый был построен больше шестидесяти лет назад; порядком поизносился и уже не соответствовал нуждам Первопрестольной. К тому же требовал значительного расширения. Гласные — так раньше назывались депутаты — пришли к решению: силами города такую грандиозную затею не осуществить. А значит, нужно привлекать частные фирмы. Лучше всего — иностранные. Мол, инженеры у них опытнее. И только один человек был твёрдо убеждён, что Москва сама, без зарубежных специалистов, сможет построить надёжный современный водопровод. Этим человеком был русский инженер-гидротехник Николай Петрович Зимин.

Про Зимина с уверенностью можно сказать: он посвятил свою жизнь водопроводу. И действительно сделал всё, чтобы это замечательное изобретение человечества как можно лучше служило людям. В 1873 году Николай Петрович с золотой медалью окончил московское Императорское техническое училище. И вскоре устроился работать на Московский водопровод. Должность младшего техника, на которую его определили, не была ни престижной, ни денежной. Зато позволяла вникнуть во многие тонкости сложной системы городского водоснабжения. Чертежами водопровода Николай любовался, словно произведением высокого искусства. И мечтал, что когда-нибудь привнесёт в него свои штрихи. Мечта исполнилась довольно скоро. Образованный и трудолюбивый молодой специалист быстро продвигался по служебной лестнице. И стал начальником Московского водопровода. Добрый, мягкий в общении, при этом по-справедливому требовательный и преданный своему делу — так отзывались о нём подчинённые. Жалованье начальника позволяло Николаю Петровичу поселиться в самых богатых домах центра Москвы. Однако Зимин выбрал в качестве апартаментов... небольшую подсобку на Алексеевской насосной станции. Почти все свои деньги он жертвовал на благотворительные цели — поддерживал храмы, больницы, учебные заведения. Люди, их нужды и благополучие — вот что, прежде всего, было важно для Николая Петровича.

Именно поэтому, когда Московская городская дума в 1883 году приняла решение о модернизации городского водопровода, Зимин сразу же представил свой инженерный проект, над которым работал уже не один год. Его чертежи воплощали действительно удобный, современный и мощный водопровод. Инженер предлагал устроить водозаборную станцию на Москве-реке — так воды гарантированно хватит для стабильного снабжения всего города. А главное, Николай Петрович придумал, как рационально применять водопроводную систему для пожаротушения. В те годы воду к месту возгорания подвозили в бочках. Уходило драгоценное время. «Проект снабжения Москвы водой и охраны её от пожаров» Зимина предусматривал расположение на определённых участках водопровода стационарных кранов. К ним можно было быстро присоединить пожарный рукав. И безо всяких усилий получать 50 вёдер воды в минуту с напором струи в 25 метров. Так Николай Петрович Зимин изобрёл первый в мире пожарный гидрант — устройство, позволяющее брать воду для тушения пожара напрямую из водопроводной системы.

Проект нового водопровода под личным руководством инженера был воплощён в 1895 году. В последующие годы, взяв на вооружение московский опыт, Зимин построил водопроводную систему с пожарными гидрантами в Самаре, Царицыне, Рыбинске и Нижнем Новгороде. Он посвятил этой деятельности более двадцати пяти лет своей жизни. Теперь уже зарубежные специалисты приезжали в Россию, чтобы перенять опыт у Зимина. Кстати, пожарный гидрант, изобретённый Николаем Петровичем, более чем за сто лет ничуть не изменился. Современные — практически точная копия своих предков из XIX века. В России они называются ПГ-5. А за рубежом — гидранты «московского» типа. Используют их сегодня во всём мире.

Все выпуски программы Жизнь как служение

24 декабря. Об укреплении веры апостолов Господом нашим Иисусом Христом

В 8-й главе Евангелия от Марка есть слова о Христе: «Начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть».

Об укреплении веры апостолов Господом нашим Иисусом Христом — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

24 декабря. О важности духовного роста христиан

В 5-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Для вас нужно молоко, а не твёрдая пища».

О важности духовного роста христиан — протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

24 декабря. Об укорении Христом иудеев

Сегодня 24 декабря. В 5-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия».

Об укорении Христом иудеев — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема