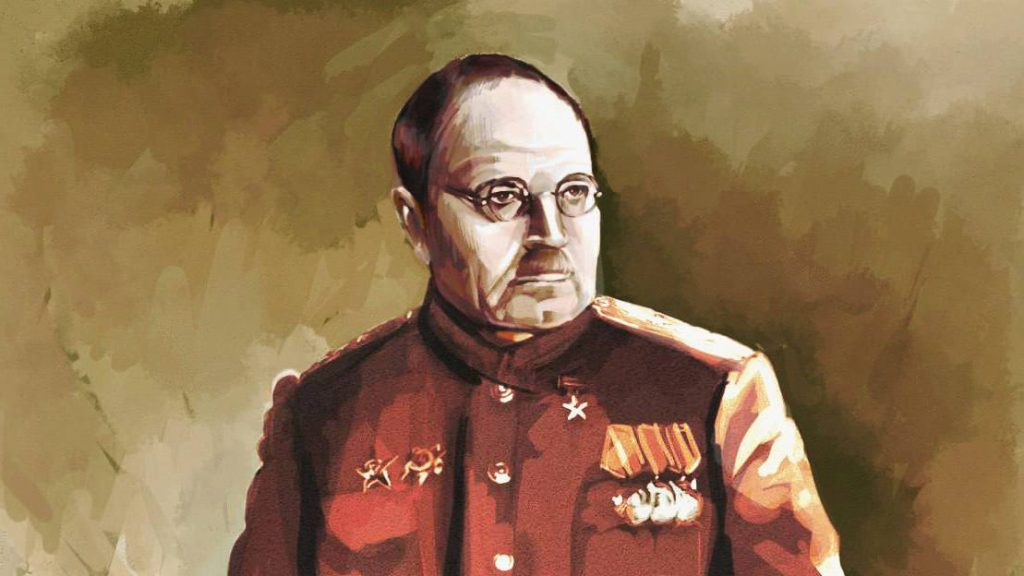

Основоположник отечественной нейрохирургии, военно-полевой врач Николай Нилович Бурденко — автор нескольких сложнейших хирургических методик. Его именем названы Научно-исследовательский институт нейрохирургии и Главный военный клинический госпиталь в Москве, государственный медицинский университет в Воронеже, больницы и улицы по всей России.

Николай Нилович окончил духовное училище и семинарию, затем блестяще сдал экзамены в Петербургскую духовную академию. Но в академию учиться не пошел: в 1897 году Бурденко поступил на медицинский факультет Томского университета. В 1904 году отправился добровольцем на фронт, откуда вернулся с солдатским Георгиевским крестом. Всю жизнь Николай Нилович был готов превозмогать собственную боль, лишь бы облегчить боль своим пациентам. Перенес ранение, контузию, три инсульта, но каждый раз, едва восстановившись, снова спешил к операционному столу.

Как вспоминала о Николае Ниловиче Бурденко его ассистентка Евгения Григорьевна Ландесман?

1915 год. Первая Мировая война. В полевом госпитале оперируют раненого. Операция сложная, длится уже пятый час. Хирург полностью сосредоточен. Его не отвлекают ни звуки выстрелов, ни взрывы. Наконец, наложен последний шов. Доктор покидает операционную и, на ходу, уже в дверях, говорит медицинской сестре: «Щипцы и ватный шарик!» Сестра с удивлением подала доктору всё, что тот попросил. А он вдруг… открыл рот и быстрым, ловким движением сам вырвал у себя зуб! «Всю операцию меня промучил — болел невыносимо», — говорит доктор и как ни в чём ни бывало удаляется. Эта своеобразная сцена – реальная история из жизни выдающегося русского и советского врача, главного хирурга Красной армии, основоположника отечественной нейрохирургии Николая Ниловича Бурденко. Врач от Бога, всю жизнь он был готов превозмогать собственную боль, лишь бы облегчить боль своим пациентам. Перенёс ранение, контузию, три инсульта. И каждый раз, едва восстановившись, снова спешил к операционному столу. «Если сдают физические силы, должна выручать сила нравственная», — говорил Бурденко.

Он едва не стал священником. По настоянию отца, у себя на родине, в Пензе, Николай Нилович окончил духовное училище и семинарию. Потом блестяще сдал экзамены в Петербургскую Духовную академию. И всё же не был до конца уверен в выбранном пути. Поэтому учиться в духовную академию так и не пошёл. В 1897 году Бурденко поступил на медицинский факультет Томского университета.

Вся его жизнь со студенческой скамьи и до последнего вздоха была посвящена лишь одному: лечить, помогать, облегчать страдания. Четверокурсником он бесстрашно бросился на борьбу с эпидемией тифа, свирепствовавшей тогда в Херсонской губернии. А в январе 1904 года отправился добровольцем на фронт – началась Русско-Японская война. Молодой фельдшер Бурденко не отсиживался в полевом госпитале.

Его постоянно видели на передовой, выносящим раненых прямо из-под пуль. На предостережения коллег отвечал: «Мы должны искать раненых, а не они нас». С войны Бурденко вернулся с солдатским Георгиевским крестом на груди. И горьким чувством, что спас далеко не всех, кого мог бы. «Под Мукденом потеряно 25 тысяч раненых — потому что на всю армию была только тысяча повозок», - писал он. На подобную проблему ещё в 19 веке обратил внимание знаменитый военный доктор Пирогов. Следуя его принципам, Николай Бурденко разработал особую систему транспортировки раненых с поля боя. Легкораненым оказывали медицинскую помощь на месте, а солдат с тяжелыми ранениями экстренно доставляли в полковой медицинский пункт, где производилась сортировка по виду ранения и оказывалась хирургическая помощь. Благодаря этой системе в Великую Отечественную войну под руководством Бурденко медикам удалось вернуть в строй 10 миллионов человек.

Коллега и ассистентка Николая Ниловича, врач Евгения Григорьевна Ландесман, вспоминала, что подчас Бурденко оперировал по 18 часов в сутки. Но и за стенами операционной находил в себе силы заботиться о ближних. Случайно узнав, что Евгения фактически голодает – военные годы были очень тяжёлыми – Бурденко, не принимая возражений, стал делиться с нею своим профессорским пайком. «Он был требовательным и строгим врачом. Но за этой строгостью все мы видели его любовь и сострадание к пациенту и человеку», —- вспоминала Ландесман.

Эти слова подтверждает ещё один любопытный случай. Однажды, после очередной лекции на медицинском факультете Московского университета у Бурденко пропала шуба. Доктор заявил в милицию. Вора быстро разоблачили - им оказался один из студентов. «Как же вы, будущий врач, могли так поступить?» — спросил у молодого человека Бурденко. Виновник раскаялся и признался, что на преступление его толкнула полуголодная студенческая жизнь — стипендия крошечная, а кроме неё средств к существованию нет.

Николай Нилович тут же отозвал своё заявление. И из собственных средств стал помогать студенту, пока тот не выучился и не стал высококлассным специалистом.

«Хирургия — дело всей моей жизни», — так говорил о своём призвании Николай Нилович Бурденко. Сегодня его именем названы несколько сложнейших хирургических методик, которые он лично разработал. Имя Бурденко носит Научно-исследовательский институт нейрохирургии и Главный военный клинический госпиталь в Москве, государственный медицинский университет в Воронеже, больницы и улицы по всей России.

Все выпуски программы Жизнь как служение

21 декабря. О монастыре основанном преподобным Кириллом Челмогорским

Сегодня 21 декабря. День памяти преподобного Кирилла Челмогорского, жившего в четырнадцатом веке.

Об основанном им монастыре — протоиерей Максим Горожанкин.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О Боге как Творце и Вседержителе

В 1-й главе Послания апостола Павла к колоссянам есть слова о Боге: «Всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».

О Боге как Творце и Вседержителе — протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О пророчествах о Христе в Ветхом завете

В 24-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Вот то, о чём Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».

О пророчествах о Христе в Ветхом завете — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема