Проект «Свидание с шедевром» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Аполлинарий Васнецов был очень благодарен отцу, привившему ему любовь к природе. Работа «Наш дом. Рябово» посвящена отчему дому, в котором прошло детство художника. Сейчас здесь, в селе Рябово Кировской области, находится музей-усадьба Васнецовых.

— Как мне нравится, Маргарита Константиновна, у вас в гостях! Пить чай, рассматривать альбомы с репродукциями разных художников... У Васнецова, например, посмотрите, какие картины светлые, вдохновляющие!

— Альбом с работами Аполлинария Васнецова, который ты сейчас изучаешь, — мой любимый из тех, что я приобрела за последнее время. Эта серия из девяти акварелей художника называется «Моя Родина». Какая из репродукций тебе нравится больше всего?

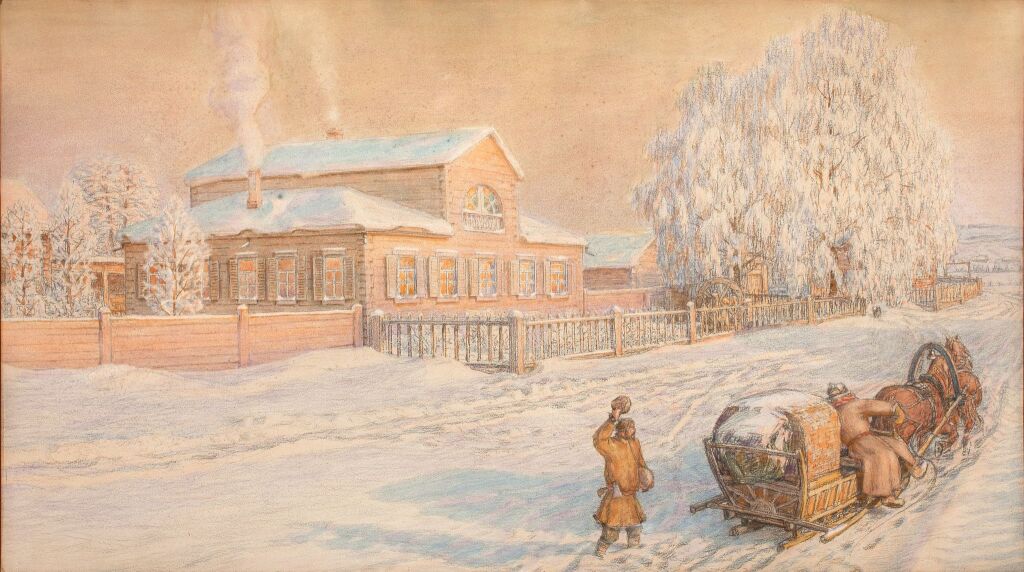

— Пожалуй, вот эта — «Наш дом. Рябово». Среди заснеженных деревьев изображена большая деревенская усадьба. Наверное, художник жил в ней?

— Да, Аполлинарий Михайлович Васнецов родился в этом доме в селе Рябово Вятской губернии в 1856 году (сейчас это Кировская область). Здесь прошли детские годы художника и его братьев: Николая, Виктора (который тоже стал известным художником), Петра, Аркадия и Александра. Братья рано осиротели, разлетелись из родительского гнезда кто куда... Но каждый из них с огромной нежностью и любовью вспоминал отчий дом.

— Так вот почему картина «Наш дом. Рябово» вызывает так много добрых чувств!

— Художник вложил в неё свою любовь к родному краю, к матери и отцу, потомственному священнику. Вот посмотри, что написано на странице альбома под самой картиной. Это воспоминания Аполлинария Михайловича: «Любовь к природе... была воспитана во мне отцом с глубокого детства. Когда наступала весна, он звал меня в лес слушать зябликов; перед окнами мы ставили скворечники, вечерами всей семьёй гуляли по полям...

— ...Любовь к природе и пейзажу воспитали во мне художника, и этим я обязан отцу. Вечное, сердечное спасибо отцу». Маргарита Константиновна, чувствуется, что Аполлинарий Васнецов был человеком большого сердца...

— Да, Настенька. Любовь отца и матери, дружба с братьями, добрые воспоминания о доме, в котором он родился и вырос, всю жизнь были для художника огромной поддержкой. Особенно в период революционных потрясений, которые коснулись всего русского народа. Васнецов тяжело переживал эти годы. После революции, с 1918 по 1924 год, он и написал серию акварелей «Моя Родина». В работе над ней, да и вообще в творчестве, художник находил вдохновение и радость жизни.

— Этой радостью и делится с нами Аполлинарий Васнецов в своей картине «Наш дом. Рябово». Я чувствую любовь и нежность, когда смотрю на неё. Краски здесь такие тёплые, согревающие. Хотя изображён зимний пейзаж! Акварель буквально пронизана солнцем! Как художнику удалось нарисовать свет?

— Изображать освещённое пространство — большое искусство! Васнецов делает это с помощью тёплых оттенков: золотистых, розовых и жемчужных. Художник заполняет ими все объекты на картине: небо, усадебный дом, снежные покровы, заснеженные кроны деревьев...

— И даже повозка, запряжённая лошадью, и крестьянин, который, сняв шапку, вышел её встречать — всё написано в тёплых розовых тонах.

— Таким образом художник создаёт прозрачную, наполненную воздухом и предзакатным светом атмосферу тихого уютного вечера в родном селе. Мастер тщательно, с помощью карандаша, прописывает детали любимого с детства пейзажа. И благодаря этому мы чувствуем, как дорого для Васнецова это изображение. Каждая веточка на огромном дереве, каждый уголок фасада отчего дома, каждый солнечный блик в его окнах.

— Ах как бы хотелось побывать в родных местах Васнецова, побольше узнать о нём, посмотреть его работы в музеях...

— Зови с собой родителей — и съездите как-нибудь в родное село Васнецовых Рябово в Кировской области. Вы сможете побывать в его доме — сейчас там находится музей-усадьба Васнецовых.

— Было бы чудесно! Как раз скоро каникулы!

— Ну а сейчас давай допьём чай — и вместе сходим в Третьяковскую галерею, чтобы воочию увидеть картину «Наш дом. Рябово» и другие работы замечательного художника Аполлинария Васнецова.

Все выпуски программы Свидание с шедевром

«Христианские корни русского фольклора». Анастасия Чернова

Гостьей программы «Исторический час» была писатель, кандидат филологических наук, доцент Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Анастасия Чернова

Разговор шел о русском народном фольклоре, и о том, что в его основе лежат совсем не языческие, а христианские смыслы и образы. О том, как и почему в изначально христианские народные сказания, былины проникали, якобы, исторические языческие мотивы, как это делалось искусственно в девятнадцатом и двадцатом веках и для чего это было нужно.

Все выпуски программы Исторический час

«История Московской духовной академии». Священник Иоанн Кочкин

Гостем программы «Лавра» был преподаватель Московской духовной академии священник Иоанн Кечкин.

Разговор шел об истории Московской духовной академии, как она выделилась из Славяно-Греко-Латинской академии в 17-м веке, о роли, которую в этом сыграли греческие монахи, учёные-богословы — братья Иоанникий и Софроний Лихуды, как и почему Московская духовная академия была перенесена в стены Троице-Сергиевой Лавры, а также о педагогах, студентах и выпускниках Академии разных лет и о том, как сейчас живет Московская духовная академия под покровом преподобного Сергия.

«Встреча с Богом». Протоиерей Дионисий Лобов, Владимир Носов, Екатерина Каштанова

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» кандидат богословия, кандидат философских наук, клирик московского храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне протоиерей Дионисий Лобов, координатор православного движения «Сорок Сороков», тренер по боксу, мастер спорта международного класса, чемпион России по боксу Владимир Носов и специалист по связям с общественностью Екатерина Каштанова размышляли о том, как Господь может открываться человеку, что такое призывающая благодать и как она действует, а также почему встреча с Богом подразумевает перемены в жизни человека.

Все выпуски программы Клуб частных мнений