Во второй половине одиннадцатого века огромные земли современных Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Костромской, Вологодской, а также частично Московской и Тверской областей входили в состав одной епархии — Ростовской. Согласно «Повести временных лет» жило на этой большой территории племя с названием Меря. Это коренное население Верхнего Поволжья было подвержено множеству суеверий, кровавых обычаев, гаданий и чародейств. Особенно суровы были жители Ростова Великого. Местные язычники неоднократно изгоняли присылаемых православных епископов и по некоторым источникам даже убивали их.

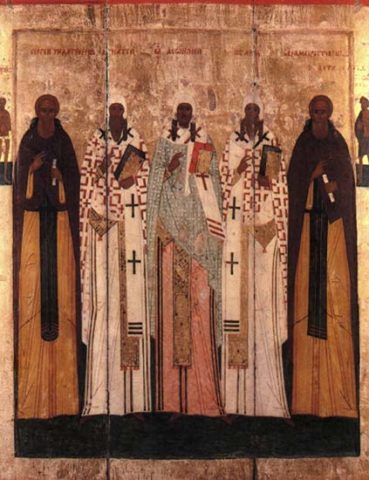

В 1078-ом году на ростово-суздальскую кафедру был поставлен епископ Исаия, уроженец киевской земли и постриженик Печерского монастыря. Владыка Исаия стал четвертым епископом обширной Ростовской епархии. Много потрудился его предшественник — святой Леонтий — для просвещения своей паствы. Тем не менее святитель Исаия встретил в Ростове Великом и в окрестных землях в основном новоначальных, еще не утвердившихся в вере, христиан, и убежденных язычников.

Святитель Исаия более двадцати лет посвятил миссионерскому служению. На Ростовской кафедре он ревностно трудился, проповедуя православие среди жителей своей обширной епархии. Святой Исаия крестил множество язычников и утверждал в вере тех, кто уже принял православие. Часто даже самые закоренелые язычники не могли устоять перед силой его слова. С проповедью о Христе он проходил Ростовские, Ярославские и Суздальские пределы. Как повествует автор жития, святой Исаия «идольскую лесть попалЯл» — святитель мужественно ниспровергал идолов и бесстрашно сжигал их везде, где только находил.

Святителя Исаию называют апостолом земли Ростовской, ведь именно в годы его служения началось утверждение православия в Ростове Великом. В житии святого особо подчеркивается роль его миссионерского служения, ведь по сути он осуществил христианизацию того самого региона, который впоследствии стал основой русского государства. Святитель Исаия Ростовский принес православие на земли, где позже возникла и новая столица — Москва. В церковных песнопениях, дошедших до нас с шестнадцатого века владыка Исаия прославляется именно как просветитель «вся Русская конца» — то есть всех в современном понимании северо-восточных земель Руси, а в некоторых песнопениях святой Исаия, как миссионер, сравнивается с солнцем «просвещающим страну».

Большую поддержку миссионерским трудам святителя Исаии оказывал великий киевский князь Владимир Мономах. На средства святого благоверного князя был построен в Ростове Великом собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. В этой церкви в конце одиннадцатого века и были упокоены мощи святителя Исаии. Они были обретены столетием позже, а общецерковное почитание святого Исаии Ростовского началось в пятнадцатом веке.

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева

Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.

О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе

Сегодня 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в четвёртом веке.

О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема