«…Поэтическое слово и впрямь не принадлежит этому миру до конца: оно всегда уводит за его пределы, к иным землям, иным небесам, иной правде. Поэзия опровергает закон исторического тяготения, никогда целиком не принадлежа истории. Ни один образ не сводится к раз и навсегда определенному смыслу. Он может значить совершенно противоположное. Либо и то и другое. Или еще пуще: то и будет означать другое.

«…Поэтическое слово и впрямь не принадлежит этому миру до конца: оно всегда уводит за его пределы, к иным землям, иным небесам, иной правде. Поэзия опровергает закон исторического тяготения, никогда целиком не принадлежа истории. Ни один образ не сводится к раз и навсегда определенному смыслу. Он может значить совершенно противоположное. Либо и то и другое. Или еще пуще: то и будет означать другое.

Но двойственно ведь не только поэтическое слово, но и сама природа человека – существа временного и вместе с тем всегда устремленного к абсолюту…»

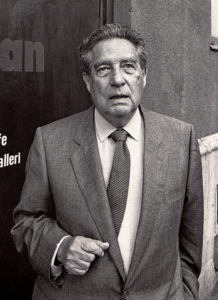

Когда в 1990-м году великому мексиканскому поэту Октавио Пасу вручали Нобелевскую премию по литературе, награждающими было особо отмечено умение лауреата «останавливать мгновения, достойные вечности».

Вот – как раз из эссе Паса «Освящение мига» (по которому назван изданный в Москве том избранных работ знаменитого мексиканца) нам читал писатель Михаил Бутов.

Человеческая судьба Октавио Паса, прожившего почти 85 лет, осталась, увы, в прошлом веке. Его книги, переиздающиеся по всему миру – устремлены в будущее. Он, соединявший в своих сочинениях древность и современность – абсолютная легенда не только латиноамериканской, но и мировой культуры, хотя русский читатель узнал о нем, увы, в последнюю очередь. Но – все-таки узнал.

Зачем я сегодня обратился к его текстам в нашей «Закладке»? Представьте, друзья, из-за другой нашей программы, из-за «Рифм жизни», где я вслух читаю стихи русских поэтов чуть ли не за триста лет…. Читаю, иногда думая: а умею ли я (да и слушатель тоже) различать стихи и поэзию? Ремесло и тайну? И самое главное: какова роль читателя (меня) и слушателя (вас) – по отношению к прочитанному и услышанному произведению? Есть ли она?

Вослед другому великому латиноамериканцу, Борхесу, Октавио Пас не уставал повторять, что писатель и читатель – есть два мига одной и той же операции, что ни одно произведение искусства ничего не говорит вообще и всем, что оно обретает плоть только под напряженным, осердеченным читательским взором.

Я думаю, что, как и всякий настоящий поэт, Пас смотрел на эти вещи через – если можно так выразиться – духовную призму.

Послушаем ещё один фрагмент из эссе «Освящение мига» и обратим внимание, что корень в употребляемом Октавио Пасом слове «освящение» – тот же, что и в слове «святой»…

«…Читатель воспроизводит запечатленный опыт. Разумеется, не буквально, но в этом и ценность. Может быть, читатель поймет написанное не до конца: стихи могут быть созданы много лет или веков назад, а разговорный язык за это время изменился, либо же они сложены в отдаленных краях, на ином языке. Но все это в конечном счете не так важно. Если поэтическое причащение взаправду произойдет, если, хочу я сказать, прочитанные стихи не перестали быть откровением, а читатель не утратил способность входить в их магнитное поле, акт воссоздания не может не совершиться. И как при всяком воссоздании, стихи читателя не будут простым сколком с написанного поэтом. Не дублируя сказанного о предмете, они повторяют сам акт творчества. Читатель воссоздает пережитый поэтом миг и этим вновь создает себя. Стихотворение никогда не завершено, и обязательно должно быть дополнено, пережито каждым новым читателем…»

Нет, не зря говоря о настоящей поэзии, Октавио Пас пользуется понятным нам сакральным, даже и литургическим словарем. Впрочем, а каким же ещё, спросим мы, припоминая, скажем, пушкинского «Пророка»…

Другая тема – где же куётся инструмент нашего вкуса?

Третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова

Апостол Иоанн Богослов

3 Ин., 76 зач., I, 1-15.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Перу апостола Иоанна Богослова принадлежит одно Евангелие, три соборных послания и одна пророческая книга — Апокалипсис. Среди этого довольно объёмного письменного наследия святого апостола есть то послание, которое известно меньше других, оно совсем краткое, и посвящено одному частному вопросу: обличению некоего Диотрефа. Сегодня Третье соборное послание апостола Иоанна Богослова звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.

Глава 1.

1 Старец — возлюбленному Гаию, которого я люблю по истине.

2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.

3 Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине.

4 Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.

5 Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников.

6 Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога,

7 ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников.

8 Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине.

9 Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас.

10 Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви.

11 Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога.

12 О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною; свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно.

13 Многое имел я писать; но не хочу писать к тебе чернилами и тростью,

14 а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам.

15 Мир тебе. Приветствуют тебя друзья; приветствуй друзей поименно. Аминь.

В прозвучавших только что апостольских словах есть одна яркая и важная мысль, на которой нам стоит остановить внимание: «Не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога» (3 Ин. 1:11).

Апостол Иоанн прекрасно понимал, что зло подобно вирусной инфекции — оно очень заразительно. Именно по этой причине Священное Писание восхваляет праведников Ветхого Завета, которые сумели сохранить верность Богу в ситуации всеобщего попрания любых нравственных норм. Достаточно вспомнить Лота и его сограждан или же Ноя и его современников. Оба праведника не делали ничего сверхъестественного, они просто сохраняли нормальность, не поддавались разврату, что само по себе было подвигом.

Если мы обратимся к своей душе, то увидим, что первая рефлекторная реакция на зло у нас, как правило, одна: мы хотим его повторить. К примеру, если кто-то нам нагрубил, то первой реакцией будет желание сделать то же самое в ответ. Если мы видим, что кто-то, скажем, перешёл дорогу на красный сигнал пешеходного светофора, то и мы чаще всего ощутим в себе желание сделать то же самое. И так если и не во всём, то во многом. Увы, но добродетель не вызывает желания ей подражать, а потому воочию увидеть примеры подражания, скажем, кротости и незлобию бывает очень непросто.

Слова апостола Иоанна побуждают нас задуматься об этом и вспомнить, что христианская жизнь — это по своей сути непрестанное восхождение к Богу, следовательно, мы всегда волевым усилием должны преодолевать тяготение к греху точно так же, как альпинист преодолевает земное тяготение. Вниз идти, бежать, лететь — просто, но, устремляясь вниз, христианин удаляется от Бога, обессмысливая тем самым свою жизнь и лишая себя надежды.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Псалом 26. Богослужебные чтения

Помазание на царство — древнейший чин наделения человека властью. И светской, и церковной. Корни этой традиции следует искать в Ветхом Завете. И, например, звучащий сегодня в храмах псалом 26-й в некоторых редакциях имеет надписание — «перед помазанием». Давайте послушаем этот библейский текст.

Псалом 26.

Псалом Давида. [Прежде помазания].

1 Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?

2 Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут.

3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце моё; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.

4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его,

5 ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаённом месте селения Своего, вознёс бы меня на скалу.

6 Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принёс бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом.

7 Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне.

8 Сердце моё говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи.

9 Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!

10 Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня.

11 Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих;

12 не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою.

13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых.

14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа.

Псалом 26-й был составлен пророком Давидом между двумя его помазаниями на царство. Подчеркну — двумя. Дело в том, что первое помазание тайно совершил над Давидом пророк Самуил по указанию Божию. Свидетелями церемонии были отец и братья Давида. Второе помазание, которое было просто подтверждением первого, осуществлялось уже в Иерусалиме при большом стечении народа первосвященником древних евреев.

Прозвучавший псалом пророк Давид написал в период между помазаниями — во времена, когда скрывался от первого царя ветхозаветного Израиля Саула. Тот тоже был помазан на царство, но из-за греховной жизни лишился благодати Божией. И, соответственно, власти. Такой участи Саул не принял и начал преследовать Давида, о помазании которого узнал, желая погубить праведника. Безумный правитель никому не желал уступать своих полномочий. Давид же имел, как минимум, две возможности лишить Саула жизни, но не воспользовался ими. Потому что искренне считал даже грешного правителя помазанником Божиим, в отношении которого недопустимо применять насилие.

И в отношении себя Давид просит Господа о защите. Он надеется и верит, что Творец, избрав его для царского служения, проявит милость. Потому пророк и пишет: «Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? ... Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут». Так же ясно Давид понимает, что защита Господня не действует гарантированно, автоматически. Под охраной промысла Божия находится только тот, кто живёт в мире с заповедями Отца Небесного, кто не идёт против совести. И Давид, в отличие от Саула, всем сердцем стремился жить в благочестии и чистоте.

А ещё пророк и законно помазанный царь желал не своих благ искать, но трудиться во славу Божию. Потому Давид и пишет так вдохновенно о скинии — переносном храме-шатре, в котором совершалось богослужение в ветхозаветные времена: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаённом месте селения Своего, вознёс бы меня на скалу».

Желание Давида, в конце концов, исполнилось. Он нашёл покой в Иерусалиме рядом с храмом Божиим. Саул же погиб. Но не от чьих-то рук. Он сам себя лишил жизни, отвергнув покаяние и встав на путь отчаяния. И тот замечательный совет, который даёт в конце псалма 26-го царь и пророк Давид, пусть поддерживает каждого из нас, изгоняя из сердец уныние и открывая место для надежды: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Христианские корни русского фольклора». Анастасия Чернова

Гостьей программы «Исторический час» была писатель, кандидат филологических наук, доцент Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Анастасия Чернова

Разговор шел о русском народном фольклоре, и о том, что в его основе лежат совсем не языческие, а христианские смыслы и образы. О том, как и почему в изначально христианские народные сказания, былины проникали, якобы, исторические языческие мотивы, как это делалось искусственно в девятнадцатом и двадцатом веках и для чего это было нужно.

Ведущий: Дмитрий Володихин

Все выпуски программы Исторический час

- «Христианские корни русского фольклора». Анастасия Чернова

- «Афанасий Афанасиевич Фет». Сергей Арутюнов

- «Адмирал Д.Н. Вердеревский». Константин Залесский

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов