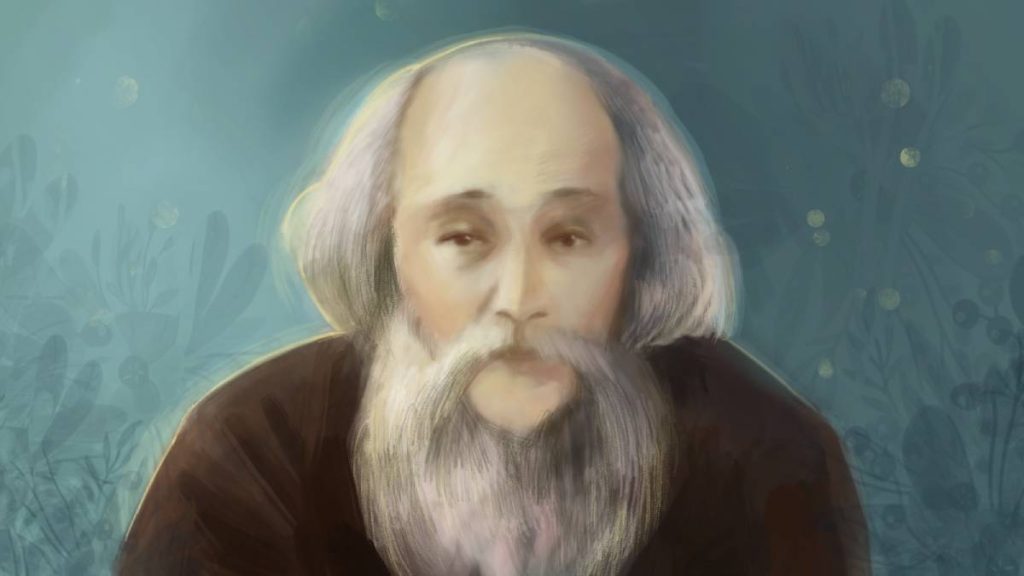

Художник Николай Николаевич Ге — автор знаменитого евангельского цикла полотен, который принес ему признание и славу.

В 1857 году Николай Николаевич с золотой медалью закончил Императорскую академию художеств и отправился стажироваться за границу, где познакомился с Александром Ивановым, автором монументального полотна «Явление Христа народу». Находясь в творческом кризисе, Николай Ге обратился к Евангелию.

В 1863 году Николай Ге вернулся из Италии в Петербург и представил картину «Тайная вечеря» Совету Академии художеств. Ему было присвоено звание профессора исторической живописи. Саму же картину для своей коллекции приобрел император Александр II.

Что сам живописец говорил о своём призвании?

В 1863 году в жизни русского художника Николая Николаевича Ге произошло знаменательное событие. Его картину «Тайная вечеря» приобрёл для своей коллекции сам император Александр Второй. Живописец радовался, как ребёнок. Ведь теперь у него были деньги, чтобы купить фрак, и он сможет ходить в Эрмитаж! В 19 веке посетителей без фрака в главный художественный музей не пускали. Бессребреник, вся жизнь которого — в искусстве — так говорили о Ге те, кто близко его знал.

Сам живописец о своём призвании говорил: «Я — художник. Этот дар дан не для пустяков, удовольствия или потехи; дар этот для того, чтобы будить и открывать в человеке, что в нём есть дорогого...» Николай Николаевич был уверен, что его талант должен служить людям. Напоминать им о самом важном. Так родился знаменитый евангельский цикл полотен Ге и та самая картина «Тайная вечеря». Она стала одной из первых работ этого цикла и принесла художнику признание и славу.

Николай Николаевич написал «Тайную вечерю» за границей. В 1857-м году он с золотой медалью закончил Императорскую академию художеств и отправился стажироваться за границу. В Италии молодой художник познакомился с Александром Ивановым. Тот только что завершил своё монументальное полотно «Явление Христа народу». Картина потрясла Ге. Под впечатлением от неё он долгое время не мог взяться за кисть — художнику казалось, что после ивановского «Явления» всё, что бы он ни написал, будет выглядеть мелким и незначительным. Но работа над картиной на любой сюжет была условием его заграничной стажировки. Когда творческий кризис стал особенно тяжёлым, Ге открыл Евангелие. Художник вспоминал: «И вдруг я увидел Спасителя. Близ него — Иоанн; я увидал Петра и, наконец, уходящего Иуду». Ге вдохновенно принялся за работу. Для начала он вылепил из глины маленькие фигурки, которые олицетворяли персонажей картины. Долго группировал и переставлял их на столе, обдумывая композицию. Экспериментировал со светом. Делал наброски на холсте. Однажды вечером Ге зашёл в мастерскую с масляным фонарём. Глиняные фигурки на столе озарились необыкновенным, мягким светом. Николай Николаевич застыл, поражённый. И бросился к мольберту.

В 1863 году Николай Ге вернулся из Италии в Петербург и представил картину «Тайная вечеря» Совету Академии художеств. Зрители увидели небольшую комнату, залитую колеблющимся светом. В её центре — Христос. Вокруг него — апостолы. Они смотрят на тёмную фигуру — уходящего Иуду. Через несколько минут он предаст Христа и обречёт его на казнь... За эту работу Николю Ге было присвоено звание профессора исторической живописи. А картину для своей коллекции приобрёл император Александр II.

«Не только у нас в России, но, можно смело сказать, во всей Европе за все периоды христианского искусства не было равной этой картине», — так отозвался на «Тайную вечерю» Николая Ге его коллега, художник Илья Репин. А писатель Салтыков-Щедрин посвятил «Тайной вечере» отдельную статью, в которой написал, что картина Ге представляет одно из ключевых евангельских событий во всей его торжественной поучительности, во всей поразительной красоте.

Ученик Николая Николаевича, художник Лев Ковальский, рассказывал, что Ге воспринимал живопись как форму миссионерского служения и своими картинами стремился проповедовать Христа. Талант, данный Богом, нужно посвятить Богу и людям, считал Ге. «Нужно спешить, чтобы побольше сделать для Того, кто нас послал на работу. В этом и жизнь», — говорил художник.

Все выпуски программы Жизнь как служение

14 января. О радости празднования Рождества Христова

Сегодня 14 января. Рождественские святки.

О радости празднования Рождества Христова — настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема

14 января. О личности и творчестве Архипа Куинджи

Сегодня 14 января. В этот день в 1841 году родился русский художник Архип Куинджи.

О его личности и творчестве — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

14 января. О духовном смысле праздника Обрезания Господа нашего Иисуса Христа

Сегодня 14 января. В День празднования по плоти Обрезания Господа нашего Иисуса Христа начинается Новый год по старому стилю.

О духовном смысле праздника — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема