После Распятия и Воскресения Христа множество людей поверили в Него, как в Сына Божия и стали называть себя христианами. Вера эта была настолько сильной, что Благая Весть о Спасителе начала стремительно распространяться по всей земле. Рассказ о евангельских событиях не только передавали изустно – многие верующие его записывали. Так, уже в первом веке образовался целый пласт христианской литературы.

После Распятия и Воскресения Христа множество людей поверили в Него, как в Сына Божия и стали называть себя христианами. Вера эта была настолько сильной, что Благая Весть о Спасителе начала стремительно распространяться по всей земле. Рассказ о евангельских событиях не только передавали изустно – многие верующие его записывали. Так, уже в первом веке образовался целый пласт христианской литературы.

Она была разножанровой. Это и повествования о жизни и чудесах Иисуса Христа, и рассказы о проповеди Его учеников, и переписка первых христиан. Литературные памятники о молодой религии в христианских общинах составляли библиотеку священных книг. В разных городах и странах в такие священные библиотеки включали в себя и разные книги.

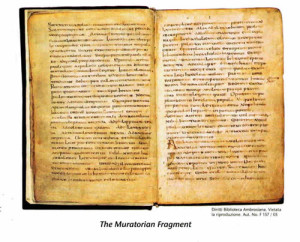

История сохранила множество книг, свидетельствующих о Христе. Однако только двадцать семь из них были признаны каноническими, то есть принятыми всей Вселенской Церковью, и составили Новый Завет. Некоторые книги из тех, что читали ранние христиане, Церковь признает душеполезными, но в канон не включает. Это, например, два послания римского епископа КлИмента, писания ИустИна Философа. Некоторые же, такие, как евангелие от Фомы или евангелие от Иакова, Церковь называет апокрифами, дословно с греческого – скрытыми, и отвергает их подлинность. Как давно был принят этот канон? И насколько выбор Церкви соответствует литературным предпочтениям первых христиан? Ответ на эти вопросы был получен в середине восемнадцатого века в виде рукописи, которую обнаружил в Амброзианской библиотеке итальянского города Милана крупнейший историограф того времени Лудовико Антонио Муратори.

Мнение эксперта:

Артефакт, который обнаружил Антонио Муратори, представляет собой двадцать шесть листов грубого пергамента, на которых на латинском языке от руки переписано несколько богословских трудов первых веков. Эта рукопись вместе с другими ценными историческими документами была перевезена в семнадцатом столетии в Амброзианскую библиотеку города Милана из аббатства Боббио – монастыря, основанного в 614 году ирландским миссионером Колумбаном. Очевидно, что пергаментную рукописную книгу составил в конце седьмого – начале восьмого века один из насельников аббатства, на протяжении своей жизни собиравший в нее понравившиеся ему тексты.

Среди записей древнего пергамента особое внимание Муратори привлекли строки, расположенные на десятом и одиннадцатом листах. Это был список книг Нового Завета, принятый в самом начале второго века –едва ли не самое первое перечисление произведений, читаемых во время богослужений. Оказалось, что древнейший перечень канонических сочинений, названный по имени своего открывателя каноном Муратори, включает в себя книги, входящие в Новый Завет и сегодня. В Мураториев канон не вошли лишь три новозаветных текста: послание к евреям апостола Павла, послание апостола Иакова и второе послание апостола Петра.

Несмотря на то, что Мураториев канон обнаружен как часть рукописи седьмого-восьмого веков, из самого текста следует, что он был написан во второй половине второго столетия. Так, возглавлявший Римскую кафедру епископ Пий Первый упомянут в нем, как живший недавно.

Монах аббатства Боббио не был автором канона Муратори – он лишь перевел на латынь более ранний греческий оригинал. О том, что это именно перевод, свидетельствуют шероховатости и неточности латинского языка, которым переписчик, по всей видимости, владел не в совершенстве. Версию перевода подтвердили и фрагменты канона, обнаруженные позднее в библиотеке аббатства МОнте-КассИно. Смысл этих отрывков полностью соответствует документу Муратори, а вот формулировки отличаются. Наиболее вероятно, что автором канона был святой Ипполит Римский – образованный и плодовитый христианский писатель, живший на рубеже второго и третьего веков.

Стоит заметить, что Канон Муратори – это не просто перечисление книг, а своеобразное введение в Новый Завет, с комментариями и пояснениями.

Мнение эксперта:

Начало Мураториева канона в пергаментной рукописи не сохранилось. Текст начинается с упоминания Евангелий от Луки и от Иоанна, но при этом они названы третьей и четвертой книгами Нового Завета. Несомненно, что первыми в этом перечне были Евангелия от Матфея и Марка. Эти произведения автор называет общепризнанными и священными, придает им исключительное значение. Он восхищается тем, насколько четыре Евангелия согласуются между собой по существу и видит причину этого согласия в том, что писатели вверили себя руководству Святого Духа.

Статус принятых Церковью автор древнего канона присваивает также Книге апостольских деяний, посланиям апостолов Павла, Иуды, Иоанна, Книге Апокалипсиса – все они входят в свод Священного писания, принятый и сегодня. Несколько сомнительных произведений составитель Мураториева канона называет неприемлемыми для церковного чтения, поскольку, по его выражению, «нельзя смешивать желчь с медом».

Говоря о признанных произведениях Священного писания, автор канона Муратори подчеркивает, что они приняты не отдельными общинами, а Церковью, которую он называет Вселенской. Она рассеяна по всей земле, но при этом пребывает в единомыслии силой Святого Духа.

А соответствие древнего перечня священных книг современному составу Нового Завета свидетельствует о том, что не только расстояния, но и время не нарушает единства Церкви, незыблемой целостности ее веры и мудрости.

Евгения Павлычева

Страсть приобретения. Ольга Шушкова

В последнее время популярными стали покупки в интернет-магазинах. Ещё бы! Как удобно— не вставая с дивана, накупить всяких вещей, и тебе их доставят прямо домой!

Вот и я в какой-то момент увлеклась таким видом приобретения. Вечерами после работы много времени проводила на торговых интернет-площадках, выбирала и заказывала зачастуюненужные вещи. А как же не купить? Тут и скидки, и бонусы, и компенсация за покупки! Чувствовала, что меня всё больше затягивает этот процесс. Умом понимала: это — страсть, это от лукавого, но заставить себя прекратить никак не могла. Каждый раз думала: «Ну вот только зайду на минуточку», и опять просиживала в онлайн-магазинах часами.

Последней каплей стала ситуация, когда я, рассчитывая на обещанный за покупку подарок, сделала заказ в известной торговой сети. Пришла его забирать, но мне отказали. Ушла расстроенная, без подарка, да еще и зонт в магазине забыла. Вместо того, чтобы получить что-то новое, потеряла своё.

Тогда я поняла, что духовна больна. Требуется лечение. К сожалению, в тот период у меня не было связи с духовником. Отец Даниил — старенький, сильно болел и лежал в больнице. Я взмолилась ко Господу. Изо всех сил просила Его унять во мне тягу к приобретению.

Сразу же, на следующий день мне попалась на глаза статья «Ни дня без покупки, или Почему человеку всё время хочется новых вещей?». В ней священник давал духовные и практические советы для выхода из подобной ситуации. Например, первой ступенью борьбы с зависимостью он называл осознание проблемы. Во-вторых, рекомендовал наблюдать за собой, используя как маркер степень привязанности к вещам. Меняется ли душевное состояние, когда ты не смог купить желанный предмет? Если начинаешь нервничать и злиться — это признак, что мысли об этой вещи завладели твоим сердцем. Также я запомнила совет обмениваться вещами с родными и друзьями. Это гасит гордыню, которая напрямую связана со страстью приобретения.

Спаситель подсказал мне, в каком направлении двигаться и какие действия предпринимать.Мне по-новому открылись слова Христа из Евангелия от Матфея: «И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Страсть к накопительству привязывает к земным вещам, к миру дольнему. Уводит от мира горнего — мира духовного. А ещё я в очередной раз убедилась, как важно с любой проблемой обращаться к Богу за помощью. Он — всегда услышит.

Автор: Ольга Шушкова

Все выпуски программы Частное мнение

29 декабря. Об образах соблазнов в Новом завете

В 9-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа: «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый».

Об образах соблазнов в Новом завете — протоиерей Владимир Быстрый.

Здесь речь не о членах тела. Господь повелевает отсекать греховные помыслы и страсти, растлевающие душу. Как наставляет нас святитель Иоанн Златоуст, должно отсекать худые пожелания. Эти слова неразрывно связаны с заповедью: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергнуться себя значит умертвить в себе грех.

«Если решился на эту брань, то как жалеть о малой склонности, отвлекающей с пути? Рука, нога, око — образа соблазнов, входящих через дела, движение тела и пленение ума. Всё, что вредит душе, должно быть беспощадно отсечено.

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Нет выкупа за душу. Потому не страшись внешнего оскудения. Лучше в скудости сохранить душу живой, чем в изобилии погубить её. Отсеки, исторгни соблазн, и обретешь главное — целость духа и мир сердца.

Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Избери же этот узкий путь ради жизни вечной».

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О всеобщей возможности приобщения ко Христу

Богопознание во времена Ветхозаветные было делом дефицитным. Немногие пророки, самые светлейшие личности поколений, сподаблялись ради своей верности, ради своей ревности о Господе, особой благодати ведать Его, Его волю узнавать, Его дыхание чувствовать в ноздрях своих, как об этом говорит Иов Многострадальный.

Но иное дело — новозаветная благодать. И не только великие, но и малые, то есть всякий человек, теперь имеет возможность просто и ясно созерцать Бога-Человека, Бога, воспринявшего человеческое естество, ради того, чтобы в нем произвести новую закваску в роде человеческом, стать новым Адамом.

И эта великая благодать, этот Новый Завет, эта новая эпоха жизни человечества поставляет каждого безответным перед Господом. Как ты ни мал, как ты ни незначителен, ты, тем не менее, не можешь отвернуться от той правды Бога воплощения, от Креста и Воскресения Христова, знакомство с которыми доступно каждому.

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова Божии: «Все, от малого до большого, будут знать Меня».

О всеобщей возможности приобщения ко Христу — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема