Иван Сусанин — крестьянин, совершивший жертвенный подвиг, отдавший свою жизнь за русского государя. Именно эта история легла в основу знаменитой оперы композитора Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Зимой 1613 года в дом к Ивану Сусанину пришли поляки с требованием отвести их к царю Михаилу Федоровичу Романову. Поляки поклялись устранить нового русского царя. Иван Сусанин пообещал проводить поляков к государю, а вместо этого отвел их на болота, за которыми уже не было ни одной тропинки, лишь простирался непроходимый заснеженный лес.

30 ноября 1619 года Михаил Фёдорович издал жалованную грамоту, в которой о Сусанине говорилось: «Терпя от польских людей немерные пытки, про нас, великого государя, где мы в те поры были, тем людям не сказал, и замучили его до смерти».

Что писал о подвиге Сусанина Николай Васильевич Гоголь?

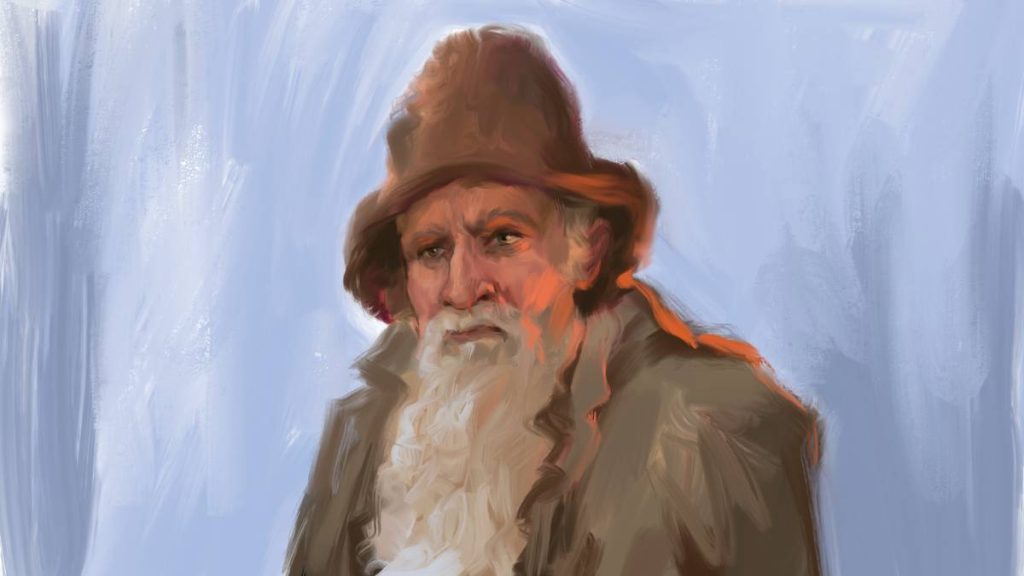

Зима 1613 года была холодной и вьюжной. Над костромской деревней Домнино опустились безлунные сумерки. В избе сельского старосты потрескивала печь. Хозяин, крепкий мужчина с длинной седой бородой, сидел за столом. Взрослая дочь в углу качала колыбель с младенцем. Её муж подбрасывал дрова в огонь. Внезапно под окнами захрустел снег, послышались голоса. А следом раздался громкий стук в дверь. Хозяин открыл. На пороге стояли несколько человек. По одежде — иностранцы, поляки. Без приветствий и церемоний старосту схватили и заломили ему руки за спину. Один из поляков обратился к мужчине «Говори, где прячется царь Михаил? Мы знаем, он где-то здесь! Не скажешь — смерть примешь». Хозяин наклонился и прошептал на ухо незваному гостю: «Недалече царь. Через лес идти надо. Дорога вот только опасная — болота там, увязнуть недолго. Приходите на рассвете — я провожу». Поляки ушли. Хозяин вернулся в избу. Велел зятю через сени, околицей села, тотчас бежать к царю — предупредить, что его ищут враги. «Пусть укроется в Ипатьевском монастыре». «А как же ты?» — спросила отца дочь, испуганно прижимая к груди младенца. «За меня не беспокойтесь», — ответил староста. Звали его Иван Сусанин.

«Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал неразрывно государя с подданным», — писал о подвиге Сусанина Николай Васильевич Гоголь. Первый царь из династии Романовых, семнадцатилетний Михаил Фёдорович, венчался на царство в Успенском соборе московского Кремля в 1613 году. Россия переживала тогда непростое время. Впоследствии оно вошло в историю под названием Смутного. Несколько лет голода, самозванцы на троне, гражданские войны и стремление иностранцев во что бы то ни стало захватить власть и посадить на российский престол собственного императора. Особенным усердием отличались поляки. Они поклялись устранить нового русского царя. Зимой 1613-го Михаил Фёдорович со своей матерью, инокиней Марфой, гостил в одной из вотчин Романовых — селе Домнино под Костромой. Поляки решили застать его там врасплох и убить. Они надеялись, что среди местных жителей найдутся те, кто выдаст им место нахождения молодого государя — стоит только хорошенько им пригрозить. Вон как легко согласился староста проводить их к царю! Едва рассвело, по уговору, польский отряд вновь явился к дому Сусанина. Тот не обманул — вышел в тулупе и шапке. Кивком приказал полякам следовать за ним. В молчании миновали последний сельский двор и вошли в густой лес. Долго плутали в непролазном снегу, проваливаясь едва ли не по грудь. Когда вышли на болота, за которыми уже не было ни одной тропинки, лишь простирался непроходимый заснеженный лес, враги заподозрили неладное. «Куда ты нас завёл?», — грозно спросил Сусанина начальник отряда. «В нужное место», — усмехнулся Иван в седую бороду. С отчаянным криком поляки кинулись на него и изрубили саблями.

Молва о подвиге крестьянина, который отдал жизнь за спасение царя, разошлась по всей Руси. 30 ноября 1619 года Михаил Фёдорович издал жалованную грамоту, в которой о Сусанине говорилось: «терпя от польских людей немерные пытки, про нас, великого государя, где мы в те поры были, тем людям не сказал, и замучили его до смерти». Грамотой царь дарил родным Ивана Сусанина — дочери Антониде и зятю Богдану Собинину с детьми — половину деревни. И освобождал от всяких государственных повинностей и податей их самих, и всех их потомков.

История жертвенного подвига Сусанина дошла до нас в летописях и произведениях искусства. Она легла в основу знаменитой оперы композитора Михаил Глинки «Жизнь за царя». Драматург Николай Полевой написал об этом событии пьесу «Костромские леса» — «русскую быль в двух действиях». Поэт Кондратий Рылеев запечатлел образ Ивана Сусанина в одноимённой поэме. В уста героя он вложил слова, которые освещают всю суть его жизни и подвига: «Предателя, мнили, во мне вы нашли? / Их нет и не будет на Русской земли!»

Все выпуски программы Жизнь как служение

«Снежинка»

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Снежинка появляется как бы ниоткуда, из небесной сферы, и есть малое чудо Премудрости Божией. Её форма совершенна в геометрическом отношении, но неповторима. Невесомая, снежинка мгновенно исчезает, если опустилась на тёплую человеческую ладонь. Внимательный глаз и сердце тотчас побуждаются возвести внимание к Создателю и прославить Его — источника красоты и благости, и мира.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема