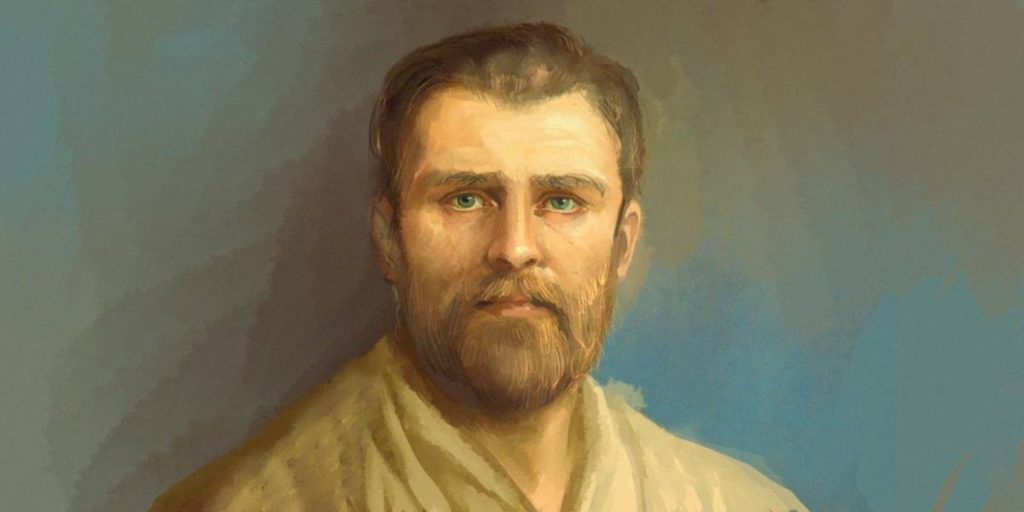

Необычный и талантливый иконописец — Григорий Николаевич Журавлев — инвалид детства, который, несмотря на недуг, воплотил в жизнь талант, дарованный ему Богом.

Григорий Журавлев родился в 1858 году без рук и без ног. Воспитывал его дедушка, позволяя ему выползать во двор и на улицу, где Гриша быстро влился в компанию сверстников. Однажды сельский учитель увидел, как Григорий выводит на земле фигуры людей и животных, и решил обучить мальчика чтению и письму. На досуге, стиснув зубами карандаш, Гриша рисовал животных, но больше всего ему хотелось писать иконы. Позднее брат отвез Гришу в Самару учиться у художника по фамилии Травкин. По возвращению Григория Николаевича домой, богатые и знатные люди, храмы стали заказывать у него иконы. А когда в 1885 году в селе Утевка начали возводить большой храм во имя Святой Троицы, расписывать его пригласили именно Журавлева. Вся жизнь Григория была примером того, что в любом состоянии можно творить и быть счастливым.

Какую надпись сделал Григорий Николаевич Журавлев на иконе святителя Николая Чудотворца, которая была подарена императору Александру III?

Сербский искусствовед и реставратор Здравко Каймакович не мог оторвать взгляд от иконы святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Он обнаружил её в православном храме небольшого боснийского села Пурачицы, где в 1963 году проводил экспертизу памятников архитектуры. Среднего размера, выполненная на толстой липовой доске масляными красками, икона поражала тонкостью письма и необыкновенным внутренним светом. Это был подлинный шедевр. Реставратор предположил, что над ним работал мастер с академическим образованием. А потом прочёл надпись, сделанную по нижнему краю доски: «Сию икону писал зубами крестьянин села Утёвки Самарской губернии Григорий Журавлёв, безрукий и безногий. Года 1885, 2 июля». Поверить в такое эксперт долго не мог. Он даже направил запрос в Государственный архив СССР — действительно ли существовал такой необычный иконописец? И вскоре получил подтверждение: самарский крестьянин Григорий Николаевич Журавлёв жил в конце XIX — начале XX века. Был инвалидом детства: появился на свет с полной атрофией нижних и верхних конечностей. Несмотря на это, получил известность как талантливый художник. Так в середине ХХ столетия мир узнал об удивительном русском иконописце, который, несмотря на недуг, воплотил в жизнь талант, дарованный ему Богом.

Григорий Журавлёв родился в 1858 году. От горя, что сын её появился на свет калекой, мать Гриши лишилась рассудка. Воспитывал мальчика дедушка. Он не стал запирать ребёнка в четырёх стенах — позволял ему выползать во двор и даже на улицу, где Гриша быстро влился в компанию сверстников. Он любил смешить ребят — взяв в зубы кнут, щёлкал им, как заправский пастух. Или зажатой во рту веточкой выводил на земле фигуры людей и животных. За этим занятием Гришу Журавлёва однажды увидел сельский учитель. И решил обучить мальчика чтению и письму. Через два года Григорий стал первым грамотеем на селе. Он помогал соседям — писал за них письма и прошения. Никогда никому не отказывал. А на досуге, крепко стиснув зубами карандаш, рисовал — коров и собак, деда и старшего брата Афанасия. Рисунки получались удивительно живые. Но больше всего Грише хотелось писать иконы. Он чувствовал, что это его настоящее призвание. Что сам Господь наделил его даром. Но понимал, что иконописному мастерству необходимо учиться. Родные Григория поддержали. Когда юноше исполнилось пятнадцать, брат отвёз его в Самару к местной знаменитости — художнику по фамилии Травкин. Необычный ученик поразил живописца. После всего лишь пяти дней обучения он дал Журавлёву характеристику: «иконы пишет совершенно удовлетворительно». Закупив в губернском городе кисти, краски и всё необходимое, Григорий вернулся домой. Скоро по всей округе о нём заговорили, как об иконописце, равных которому надо ещё поискать. Григорию Николаевичу заказывали иконы богатые и знатные люди, храмы и даже самарский губернатор. Так Журавлёв, который когда-то из-за инвалидности грозил стать бременем для своего бедного семейства, оказался его кормильцем.

В 1885 году в селе Утёвка начали возводить большой храм во имя Святой Троицы. Расписывать его пригласили Журавлёва. Односельчане вспоминали, как его, маленького, словно младенца, в специальной люльке поднимали на высоту 25-ти метров. Так он работал целый день. О том, чего стоил художнику этот труд, знали лишь его родные. По вечерам сестра накладывала Григорию на лицо горячие компрессы, чтобы разжать сведённые судорогой челюсти, в которых он держал кисть.

Иконы Григория Журавлёва разлетелись по всей России, и даже за её пределы, как в случае с образом святых Кирилла и Мефодия, обнаруженного в Боснии. Икона святителя Николая Чудотворца кисти Григория Николаевича хранилась в Царской семье. Сам Журавлёв подарил её императору Александру III с подписью: «Я не имею рук и ног. И написал сию икону по вразумлению Всемогущего Бога».

Глядя на Григория, люди получали надежду и утешение. Его жизнь была настоящим чудом, живым примером того, что в любом состоянии можно творить и быть счастливым. Недаром односельчане говорили, что от маленькой фигуры художника, от его всегда радостного взгляда, исходило ощущение великой силы духа.

Все выпуски программы Жизнь как служение

28 декабря. О почитании ветхозаветных праведников

Сегодня 28 декабря. Неделя святых праотцев.

О почитании ветхозаветных праведников — священник Стахий Колотвин.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. Об истории кинематографа

Сегодня 28 декабря. Международный день кино.

Об истории кинематографа — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

Псалом 12. Богослужебные чтения

Уныние и тоска — душевные недуги, которые нередко посещают каждого из нас. Как с ними бороться и в чём их причина? Ответ на этот вопрос находим в псалме 12-м, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 12.

1 Начальнику хора. Псалом Давида.

2 Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лицо Твоё от меня?

3 Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моём день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною?

4 Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным;

5 да не скажет враг мой: «я одолел его». Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь.

6 Я же уповаю на милость Твою; сердце моё возрадуется о спасении Твоём; воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, и буду петь имени Господа Всевышнего.

Кем бы ни был человек, который написал этот псалом, он находился в очень тяжёлом душевном расположении. Его душа в смятении. На сердце у него скорбь. Она точит его день и ночь. Прямо на это указывают не только слова «скорбь в се́рдце моём», но также выражение «доко́ле мне слага́ть сове́ты в душе́ мое́й». Это означает, что в уме у него непрестанно возникают страшные картинки. Они наполняют его тяжёлыми переживаниями по поводу прошлого и тревогой, и беспокойством о будущем. Эти образы очень назойливы, и он никак не может от них избавиться.

А потому он плачется к Богу. Он сетует, что Господь скрыл от него Своё лицо. Ситуация усугубляется тем, что над псалмопевцем превозносится какой-то враг. Враг злорадствует по поводу его жалкого состояния. Некоторые толкователи предполагают, что под «врагом» не обязательно понимать человека. Это может быть какое-то серьёзное, может быть даже смертельное, заболевание, на что намекает выражение «сон смертный».

Но не это важно. Примечательно то, о чём в этой ситуации просит псалмопевец. Он молит не о здоровье и не об избавлении от врагов. Хотя, казалось бы, в первую очередь должен просить именно об этом. Он просит Бога: «Просвети́ о́чи мои́». Говоря иначе, «дай мне внутренний свет», «просвети мой ум», «дай сердцу благодать». Чтобы рассеялся тот мрак, который помрачает помыслы. И тогда ни враги, ни болезнь не будут выглядеть такими страшными и грозными.

Так псалмопевец указывает на важную духовную закономерность. Если мой ум помрачён, если моё сердце в темноте, то нет мне никакой пользы в том, что я телесно здоров и окружающие не строят мне козни. Я всегда найду повод, чтобы мне было плохо. Этим поводом может стать что угодно. Как говорится, «у кого-то щи жидкие, а у кого-то бриллианты мелкие». Именно в сумерках души наш ум виртуозно превращает самую маленькую муху в самого большого слона.

И напротив, когда сердце наполнено благодатью, в её свете не так страшны болезни и недоброжелатели. А зачастую они кажутся мелкими и незначительными. В таком состоянии, как говорит сегодня псалмопевец, сердце радуется о Боге и о Его спасении. И ему хочется петь благодарности Творцу.

А потому не будем искать причины своих проблем во внешних обстоятельствах. Их корень всегда — унылое и тоскливое сердце, которое погрязло в житейской суете и разучилось думать о Боге. И порой всё, что от нас требуется, чтобы кардинально изменить тяжёлую ситуацию, — просто поменять в своей жизни приоритеты. Поставить во главу угла Бога и Его заповеди. Тогда постепенно мрак уйдёт. И в жизнь вернётся радость.