Южная весна была в апогее. Екатеринодар наполнился ароматом цветущих вишен и абрикосов, солнце ярко светило на голубом, безмятежном небе. На берегу реки Кубани в высокой траве лежал паренёк, и заворожённо смотрел, как плывут высоко над ним, похожие на паутинки белые облака. Мальчику хотелось немедленно взяться за краски и нарисовать всё это, чтобы остановить мгновенье, и потом ещё долго любоваться и небом, и облаками, запечатлёнными на холсте.

Южная весна была в апогее. Екатеринодар наполнился ароматом цветущих вишен и абрикосов, солнце ярко светило на голубом, безмятежном небе. На берегу реки Кубани в высокой траве лежал паренёк, и заворожённо смотрел, как плывут высоко над ним, похожие на паутинки белые облака. Мальчику хотелось немедленно взяться за краски и нарисовать всё это, чтобы остановить мгновенье, и потом ещё долго любоваться и небом, и облаками, запечатлёнными на холсте.

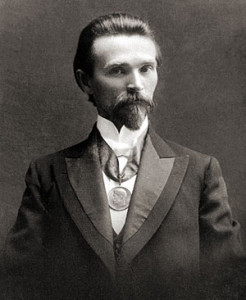

Звали молодого человека Фёдор Коваленко. Красок у него, увы, не было. Рисовать он тоже не особенно умел, хотя и мечтал с детства стать художником. Но денег на его обучение отцу, простому крестьянину, взять было неоткуда. Лучшее, что он мог сделать для сына – устроить его рассыльным в бакалейную лавку. Фёдор и сейчас шёл исполнять одно из поручений приказчика, но как всегда залюбовался красивым пейзажем… Вздохнув, юноша поднялся, отряхнул с рубахи травинки, и зашагал дальше, размышляя о том, как всё-таки обидно, что он не стал художником.

Однако насовсем расстаться с любовью к живописи он не мог. Тайком от всех Фёдор копил своё грошовое жалованье, порой отказывая себе в самом необходимом. А когда денег набиралось достаточно – покупал картины. На «модных» художников, конечно, не хватало. Первое время Коваленко приобретал работы совсем неизвестных авторов. Он покупал их по очень простому принципу: если не мог отвести глаз от картины, если она пленяла его с первого взгляда и если в ней, как говорил сам Коваленко, чувствовалась искра Божья настоящего таланта.

В скором времени финансовое положение Фёдора Акимовича улучшилось – он поступил приказчиком на предприятие своих дальних родственников, и стал получать вполне приличное жалованье. Но и тогда он почти ничего не тратил на себя – всё, едва ли не до последней копейки, уходило на покупку картин. Зато теперь Фёдор Акимович мог позволить себе приобрести полотна Репина, Поленова и других известных художников, которые он выписывал по каталогам из Петербурга. Коваленко списался с известным в то время итальянским художником Джузеппе Паррини, и заказал у него высокохудожественные копии полотен Рафаэля и Себастьяно Дель Пьомбо.

Всерьёз увлёкшись коллекционированием, Коваленко начал собирать не только картины, но и керамику, старинные монеты и книги. Скоро стало очевидно, что коллекция сильно переросла масштабы домашнего увлечения – её необходимо было, как говорится, «выводить в люди».

В тысяча восемьсот девяностом году Фёдор Акимович организовал первую публичную выставку своих сокровищ – прямо у себя на квартире. Желающих посмотреть на коллекцию оказалось так много, что работу выставки пришлось несколько раз продлевать. Экспонаты тоже уже с большим трудом умещались в квартирке Фёдора Акимовича. Коваленко решил обратиться к Екатеринодарским властям с просьбой выделить площадь для создания художественной галереи. «Всю мою коллекцию приношу в дар городу Екатеринодару для общественного блага», - написал он в своём обращении.

В городской Думе предложение Фёдора Акимовича с благодарностью приняли. Вскоре в здании Екатеринодарской Управы была торжественно открыта галерея. Первое время вход в неё для всех желающих был бесплатным – на этом настоял сам Коваленко.

Спустя несколько месяцев коллекция переехала на второй этаж особняка инженера Шарданова. С посетителей стали взимать символическую плату. При этом вся выручка шла на учреждение стипендий для представителей беднейших сословий, желающих поступить в художественное училище. Фёдор Акимович не забыл о том, как безденежье стало препятствием к его мечте стать художником, и теперь хотел помочь другим избежать той же участи.

Галерея Коваленко имела огромный успех и обрела известность далеко за пределами Екатеринодара. В тысяча девятьсот девятом году при галерее был основан Художественный кружок, председателем которого стал Илья Репин, открылись художественное училище и магазин. Современники вспоминали, что когда в городе шла роспись Свято-Троицкого собора, построенного в благодарность за спасение царской семьи во время крушения поезда под Екатеринодаром, Коваленко бесплатно предоставлял художникам из своего магазина краски, кисти и все другие необходимые материалы.

Горячо преданный искусству и неутомимо несший его людям меценат, которого по праву называли «кубанским Третьяковым», скончался в тысяча девятьсот девятнадцатом году. А галерея его живёт до сих пор. Именно она стала основой, на которой вырос Краснодарский краевой художественный музей, и по сей день носящий имя Фёдора Акимовича Коваленко.

«Зимнее небо»

Фото: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash

Как правило, затянутый тучами, низкими и тёмными, небосвод отражает печальное состояние человеческого ума. Действительно, грехопадение праотцов прежде всего омрачило умственную силу души, подпавшей под тиранию эгоистических похотей и помышлений. Но как иногда зимним днём вдруг погода прояснится и становится видно голубое небо, так и мы призваны внимательно и терпеливо молиться, покуда ум, освободившись, от помыслов и мечтаний, не станет ясным и спокойным.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

7 января. Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Рождества Христова

Седьмого января в праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, обратился к её верным чадам со словами поздравления.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа

Сегодня 7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.

Все выпуски программы Актуальная тема