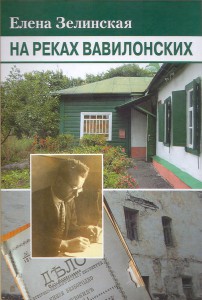

«Краткость – сестра таланта», - сказал однажды Антон Павлович Чехов. Эту фразу, мгновенно ставшую крылатой, мы цитируем уже сто с лишним лет. Безусловно, помнила о ней и писательница Елена Зелинская, когда задумывала свой роман «На реках Вавилонских». Вот только замысел книги, а уж тем более, материал для неё, который автор собирала на протяжении нескольких лет, сразу дали понять: коротким произведение не получится. На безусловной талантливости, с которым оно написано, это, кстати, абсолютно никак не отразилось. Книга получилась живой, пронзительной, местами грустной и горькой, но невероятно светлой, и дышащей любовью. Да и какой еще она могла стать, если речь в ней идет о судьбах людей, имеющих к автору самое непосредственное отношение: Елена Зелинская написала роман о своих предках – от прадедов и прабабок до матери и отца.

«На реках Вавилонских…» - так начинается один из Псалмов древнееврейского царя Давида, в котором говорится о скорбях и горестях народа Израилева в вавилонском плену. Елена Зелинская не спроста назвала так свой роман, и не случайно взяла этот известный Псалом эпиграфом к нему. Топонимика – или, проще говоря, место действия – в книге определяется не традиционным способом - по названию города или села, - а именно по реке. Перед каждой главой особым образом уточняется, на какой из них происходят события – например, река Днепр, река Нева, или менее известные речки – Бык, Осма… Так, однажды, на реке Остёр пересеклись судьбы двух фамилий – Магдебургов и Савичей. Прапрадед автора, Михаил Людвигович Савич, потомок польских шляхтичей, повстречал Женечку Магдебург, внучку лихого есаула, участника войны тысяча восемьсот двенадцатого года.

И понеслась, закружилась, завязалась в десятки мелких узелков история! Она пронесет читателя сквозь гимназические балы и романтические прогулки у фонтанов в тихих провинциальных городках, через страшные антисемитские погромы в Кишинёве и грозные дни красного переворота в Петрограде, через гражданскую войну, сталинский террор, Великую Отечественную…

Герои книги, а точнее, несколько поколений её героев, пройдя сквозь этот, то благословляющий, то смертоносный, вихрь, сумели сохранить и воплотить в своих потомках самое главное: веру, любовь и память о прошлом, без которой, как известно, невозможно жить настоящим.

Словом, даже такой поборник краткости, как Чехов, наверняка оценил бы по достоинству долгую, увлекательную, насыщенную событиями и лицами, семейную сагу Елены Зелинской «На реках Вавилонских».

У Даши есть все шансы окончательно победить болезнь, давайте ей поможем

Иногда в жизни случаются ситуации, к которым невозможно подготовиться, например, человек сталкивается с тяжёлой болезнью. Она застаёт врасплох, забирает силы и ресурсы. В такие моменты помощь добрых людей и благотворительных фондов становится проблеском света, надеждой, которая мотивирует не сдаваться.

Воронежский фонд «ДоброСвет» объединяет десятки неравнодушных сердец со всей России и вместе с ними приходит на помощь болеющим детям и их близким. Оплачивает лечение и не только. Сейчас фонд проводит сбор в поддержку семилетней Даши Малюковой. И у нас с вами тоже есть возможность принять в нём участие.

Даша проходит лечение в онкоотделении воронежской больницы. У девочки опухоль в районе ключицы. Все необходимые процедуры и химиотерапию она преодолевает смело и даже старается подбадривать других детей. Тем, кто только прибыл в больницу, Даша рассказывает о том, как всё устроено, и что на самом деле здесь не страшно. А некоторых малышей заботливая девочка доводит за руку до процедурного кабинета.

Сама Даша прошла уже несколько курсов химиотерапии. Лечение помогало уменьшить опухоль. Однако тот препарат, который ей вводили, дал серьёзные осложнения на печень, поэтому врачи решили его заменить. Новое дорогостоящее лекарство родителям девочки необходимо приобрести самостоятельно, поскольку оно не входит в перечень бесплатно выдаваемых. Поэтому семья обратилась в фонд «ДоброСвет». На сайте фонда опубликована полная история Даши Малюковой, и есть возможность её поддержать. Подарим девочке шанс окончательно победить болезнь!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Любовь как дар от Бога». Ольга Юревич

У нас в студии была жена священника, многодетная мама, ведущая семейной школы при Марфо-Мариинской обители Ольга Юревич.

Мы говорили о любви как даре от Бога, как о заложенном в человеке потенциале, который нужно развивать и умножать.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед о дарах Бога человеку.

Дары Бога нам мы часто воспринимаем как данность, а потому относимся к ним потребительски. А если напомнить себе, откуда что взялось? Жизнь как дар Бога. Время как дар Бога. Земля как дар Бога. Любовь как дар Бога. Таланты (включая главный — человечность) как дары Бога. Что изменится, если к этим дарам мы начнём относиться как к заданию на пути к обоженью?

Первая беседа со священником Антонием Лакиревым была посвящена жизни как дару от Бога (эфир 15.09.2025)

Вторая беседа с протоиереем Максимом Козловым была посвящена времени как дару от Бога (эфир 16.09.2025)

Третья беседа со священником Антонием Лакиревым была посвящена Земле как дару от Бога (эфир 17.09.2025)

Все выпуски программы Светлый вечер

«Стратегия в работе и жизни». Алексей Горячев

Гостем программы «Вера и дело» был предприниматель с тридцатилетним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии Алексей Горячев.

Разговор строится вокруг его новой книги «Стратегия личности. Как планировать развитие в работе и жизни, опираясь на свои ценности» и вопросов, которые она поднимает. Алексей объясняет, что важно честно взглянуть на свою жизнь, определить ключевые сильные стороны и опереться на глубинные ценности, чтобы не превратиться в безличную «функцию» бизнеса. Стратегия, по его словам, — это не предсказание будущего, а навык жить с ясным вектором на год, пять и двадцать пять лет вперёд, возвращая энергию в сегодняшний день.

В беседе звучат рассуждения о лидерстве и ответственности, о том, как христианину соединить личные планы с промыслом Божиим и не перекладывать на Господа собственный выбор. Гость подчёркивает: ошибки не повод останавливаться, а материал для роста. Строя личную стратегию, мы учимся сотрудничать с Богом и открывать глубину собственной жизни.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Светлый вечер