2 Тим., 293 зач., II, 11-19.

11 Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 12 если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас; 13 если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.

14 Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих.

15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

16 А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, 17 и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 18 которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру.

19 Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: «познал Господь Своих»; и: «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

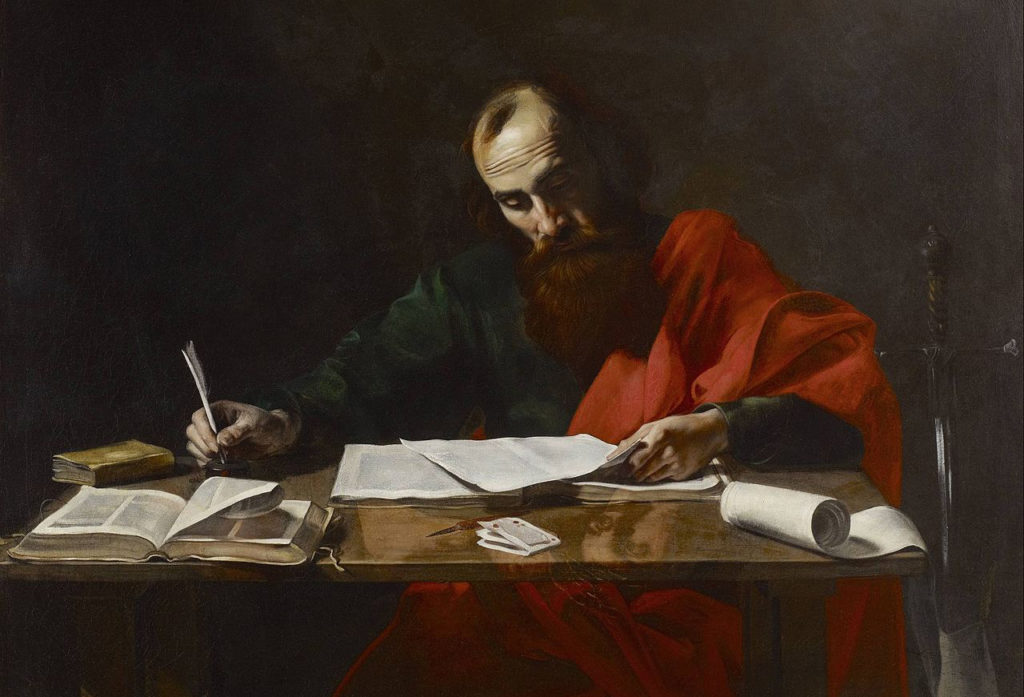

Гимнография является одним из самых древних способов выражения религиозных чувств. Гимны пели в древние времена в Иерусалимском храме. Гимны пели Сам Христос и апостолы, о чем находим свидетельство в Евангелии. Гимнами сопровождается и современное богослужение. В текстах Священное Писания этот жанр церковного творчества не редкость. Считается, что первые строки только что прозвучавшего отрывка — это цитата из древнего христианского гимна, в котором говорится о верности Богу до смерти.

Для раннего периода истории Церкви — весьма актуальные слова. Христиане не редко принимали смерть от руки преследовавших их иудеев и язычников. Их готовность отдать свою жизнь за Христа, подкреплялась верой в то, что тот, кто умрет за Спасителя, вместе с Ним и воскреснет. Однако эти слова понимались и в более широком смысле. Они намекали на крещение. Именно это таинство становится тем рубиконом, перейдя который, человек отказывается от прежней жизни без Бога и все силы своей души посвящает исполнению Евангельских заповедей. Во многом это подобно смерти. Ведь человек отказывается от много, к чему привык. В первую очередь от тех страстей, которые раньше диктовали ему как жить и что делать. Этот мучительный процесс изменения себя сродни процессу умирания. Но именно в ту меру, в какую мы потрудились на этом нелегком пути, в нашей душе проявляется Христос и мы воскресаем для новой жизни.

В сегодняшнем отрывке апостол конкретизирует, какое именно качество должен воспитать в себе христианин. По его мысли, всякий последователь Христа должен научиться управлять своим словом. Не следует реальные дела подменять праздными разговорами, которые зачастую приводят в том числе к ложным богословским выводам. В качестве примера такого пустословия апостол Павел указывает на Имения и Филита. Двух философов, которые своими праздными рассуждениями вводили в заблуждение христиан города Ефес относительно учения о воскресении. По их мысли, воскресение человека необходимо понимать, как то, что он продолжает жить в своих потомках. Такой взгляд радикально отличался от взгляда Церкви, которая всегда понимала воскресение буквально, как то, что произойдет в конце времен, или же как воскресение для новой жизни во Христе, которая открывается человеку в таинстве крещения.

С другой стороны, христианину не подобает и молчать как рыба. Его реальные поступки должны иметь свое продолжение в слове, которое свидетельствует о Творце. Как это мы и видим в случае мучеников. Проще говоря, между словом и делом должен быть установлен баланс, они должны находится в равновесии. Чувство этой гармонии приобретается лишь с опытом, путем проб и ошибок. Однако только человек, который воспитал его в себе, вместе с ним приобретет и подлинную простоту души. То внутреннее состояние, которое помогает нам привлечь в свою жизнь Бога.

31 декабря. О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений

В 10-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Жертвами каждогодно напоминается о грехах».

О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О подвиге преподобного Даниила Пустынника

Сегодня 31 декабря. День памяти преподобного Даниила Пустынника, жившего в Румынии в пятнадцатом веке.

О его подвиге — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О духовных итогах прошедшего года

Сегодня 31 декабря. Последний день 2025 года.

О духовных итогах прошедшего года — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема