У нас в гостях был клирик Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополичьего округа иеромонах Иаков (Воронцов) и правнучка священномученика Константина Аксёнова Инна Власова.

Разговор шел о непростом жизненном пути и служении священномученика Константина Аксенова, который был расстрелян в 1937 году за исповедование своей веры.

А. Пичугин

- Здравствуйте, дорогие слушатели. «Светлый вечер» на светлом радио. Сегодня четверг и поэтому, как всегда в это время наша программа, совместная с музеем-исследовательским центром: Советский Союз: вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова…

К. Толоконникова

- Добрый вечер, дорогие друзья.

А. Пичугин

- И я, Алексей Пичугин. И с удовольствием представляем наших гостей – это иеромонах Иаков Воронцов, клирик Вознесенского кафедрального собора города Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополичьего округа. Добрый вечер.

о. Иаков

- Здравствуйте, друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели.

А. Пичугин

- Инна Власова, наша гостья, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором сегодня мы в рамках нашей программы сегодня и будем говорить. Добрый вечер.

И. Власова

- Добрый вечер, дорогие друзья.

К. Толоконникова

- Да, мы сегодня говорим о священномученике Константине Аксенове, священнике, расстрелянном в 37-м году, но не только о нем самом, а также и о том, как сохранялась память о нем в семье, потому что очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, говоря о нашем времени, о времени послевоенном, о 60-х, 70-х годах, что семьи, в которых были репрессированные, и не только священники, а вообще репрессированные, старались не то, чтобы забыть, но в семьях почти не говорили о том, что произошло, о том, куда сгинул дедушка, как пропала бабушка, и сейчас мы перед эфиром как раз разговорились с Инной и совершенно неясно, вот об отце Константине понятно – его расстреляли в 37-м году, но совершенно неясно, куда пропала его жена, следы ее просто теряются после этого времени, и это все тоже в логике вот этого непростого, противоречивого времени. Давайте все-таки начнем с личности отца Константина, с его жизненного пути.

о. Иаков

- Священномученик Константин Аксенов, как священник, как верующий человек – очень интересная фигура. Он родился в городе Ташкенте, в семье отставного офицера и избрал своим путем жизни служение Церкви, служение Богу, мы знаем, что для сего дальнего времени, когда в духовное звание приходит человек из другого сословия…

К. Толоконникова

- Это нетипичная ситуация…

о. Иаков

- Это был особый случай.

А. Пичугин

- Но все-таки это уже начало XX века, когда такие ситуации были, может быть, это нетипичная ситуация, но она уже не была такой редкой.

о. Иаков

- Но эта ситуация говорит о том, что человек совершенно искренне избрал свой путь служения Богу, и путь отца Константина, его исповедание до смерти, он говорит о том, что это был человек, действительно возлюбивший Христа и желающий служить Христу делом и словом и подтвердивший свою любовь к Церкви и к Богу в своей жизни.

К. Толоконникова

- В каком году принял сан отец Константин?

И. Власова

- По-моему, где-то перед Первой мировой войной, незадолго, до…

о. Иаков

- Отец Константин был рукоположен в дьяконы в 1910 году, священником стал в 11-м году, в Оренбургской епархии начинал свое служение после окончания семинарии также в Оренбурге.

К. Толоконникова

- А по-моему, вообще есть свидетельство, что он и Академию оканчивал или это неподтвержденные сведения?

о. Иаков

- Были такие разговоры среди верующих города Мирзоя́н – тогда так назывался современный Тара́з, более известный, как Джамбу̐л. Были такие разговоры, что он был слушателем Духовной академии, документальных фактов о том нет…

А. Пичугин

- Академии какой?

о. Иаков

- Наверняка московской, потому что в 20-м году из Средней Азии он был выслан за, как было сформулировано, контрреволюционную деятельность в Московскую губернию.

К. Толоконникова

- Вот интересный, кстати, тоже сюжет: совсем скоро высылать будут из Москвы в Среднюю Азию, а здесь, в 20-м году мы видим высылку из Средней Азии в Москву, это потрясающе, конечно.

А. Пичугин

- А как, кстати говоря, он начинал служить в Оренбуржской епархии, но тогда Оренбуржская епархия была очень большой, и та часть, которая сейчас входит в границы Казахстана и Казахстанского митрополичьего округа, она была частью Оренбуржской епархии, правильно?

о. Иаков

- Да, правильно и какое-то время молодой священник отец Константин служил на территории нынешнего Казахстана, Кустанайской области, которая тогда относилась к Оренбуржской епархии, но впоследствии по состоянию здоровья он вернулся на юг и служил в городе Ашхабаде, в церкви города Ашхабада, как раз первые революционные годы.

А. Пичугин

- Вся его первая половина жизни прошла на юге в Азии?

о. Иаков

- Он родился в Азии и служил там, и вернулся туда, там и приобрел свой мученический венец и погребен.

К. Толоконникова

- Ну вот из 20-го года начинается его путь, который привел в итоге к расстрелу, в 20-м году его арестовывают первый раз, его арестовывали, по-моему, пять или шесть раз, прежде чем уже приговорить к высшей мере.

о. Иаков

- Судили его, насколько мне известно, пять раз, хотя, возможно, арестовывали чаще, где-то выпускали, хотя, опять же, его судили наверняка после того, как закончился его срок в Соловецком лагере, потому что после лагеря он не вернулся домой, а отправился в Архангельскую область в город Шенкурск, тоже наверняка какое-то было дело, то есть многократно, не меньше пяти, а может, и больше раз.

К. Толоконникова

- То есть эта ситуация даже еще до конца не исследована, сколько именно раз он подвергался преследованию, да?

о. Иаков

- Да, в биографии священномученика есть белые пятна, то, над чем еще следует работать его биографам, и, возможно, никогда не будут раскрыты эти страницы, потому что материалов о жизни в том времени крайне мало…

А. Пичугин

- Мы очень часто сталкиваемся с тем, что о людях очень мало сведений.

К. Толоконникова

- Целые десятилетия выпадают из жизни просто как корова языком слизала.

А. Пичугин

- Вот мы недавно совсем делали программу, несколько недель назад, про священника, он не канонизирован, прожил долгую жизнь достаточно, в 70-е уже умер, но через лагеря проходил, начиная с тридцать какого-то года – иеромонах Серафим, про него вообще, действительно, десятилетиями выпадают сведения: арестовывался, потом провал - где был, откуда? Вот из ниоткуда вдруг снова спустя десять лет появлялся на старом месте служения, служил несколько лет – снова арестовывался на десять лет, снова возвращался туда, в свою Орловскую, Брянскую губернии.

о. Иаков

- С двух сторон мы искали сведения о священномученике Константине, каждый сам по себе, я со своей стороны в Казахстане, Инна Владимировна в Москве, так мы познакомились. Дело в том, что биография или житие, жизнеописание священномученика Константина, которое было написано после или к моменту канонизации в 2000-м году составляло всего два абзаца – это очень короткая справка о его мученическом венце, о том, что он был расстрелян и больше нигде ничего не было опубликовано.

А. Пичугин

- А в интернете в основном, эти сведения только и содержатся.

о. Иаков

- И когда я поднял его следственное дело в городе Тара́зе, в архиве, то из этого следственного дела я смог составить его биографию более подробную, и когда…

К. Толоконникова

- Это вот та биография, что представлена на сайте «Туркестанская Голгофа», да?

о. Иаков

- Да, совершенно верно, Казахстанский и Среднеазиатский митрополичьи округа стали создавать вот эту базу данных «Туркестанская Голгофа»

К. Толоконникова

- Это очень важное начинание, конечно.

о. Иаков

- Там я выложил более подробную биографию и вот тогда получил письмо из Москвы, и теперь мы сидим здесь, у вас в гостях, с правнучкой священномученика Инной Владимировной.

А. Пичугин

- Инна Владимировна, у вас в семье, вот с какого возраста вы стали интересоваться историей своей семьи, историей вашего прадеда или это предание, как-то оно всегда было с вами?

И. Власова

- Так вышло, что бо̐льшую часть детства я провела с бабушкой и всегда на стене, на самом почетном месте висел этот образок.

К. Толоконникова

- Да, Инна Владимировна принесла образок, такой, похоже - это ростовская финифть, образок где-то с кисть руки размером, на котором очень тонкое письмо, изображена Пресвятая Богородица, да?

И. Власова

- Я думаю, да.

К. Толоконникова

- Такая, наверное, наши слушатели знают, в изводе «Умиление», похожа на «Остробрамскую» икону Божьей Матери или «Умиление» Дивеевская, вот что-то в этом роде, такой, очень хорошего письма дореволюционный образ.

И. Власова

- В доме не было никаких икон, в советское время, кроме этого образка и, поскольку бабушка его очень любила и все время пыталась его как-то отреставрировать, потому что он разбит временем, я всегда спрашивала, откуда он и что он означает, и как страшную тайну она поведала, что ее родной отец – священник и он пропал без вести, скорее всего, он погиб, потому что были гонения на Церковь. И она рассказала мне, как она его получила…

А. Пичугин

- Она помнила отца?

И. Власова

- Она его очень любила и очень помнила. Их было в семье двое: старший сын Иван и моя бабушка Мария. Иван погиб, заболел в 18 лет воспалением легких и умер, и она осталась единственным ребенком в семье.

К. Толоконникова

- А она какого года рождения?

И. Власова

- Она 16-го года рождения.

А. Пичугин

- А, ну то есть она до 20-ти лет все-таки с ним, несмотря на его периодические аресты, общалась.

И. Власова

- Да, она горячо любила папу и когда его арестовывали второй раз, к сожалению, прабабушка сказала, что она больше не хочет его видеть, хотя, может быть, это слова моей бабушки, может быть, в семье было просто это решено на семейном совете, что им нельзя больше видеться, чтобы не погубить детей…

К. Толоконникова

- Да, такие случаи известны.

И. Власова

- И отец Константин принял осознанное решение больше не приезжать, не показываться, чтобы органы не трогали семью. Но он так горячо любил дочь Машу, что примерно в 30-е годы, когда ей было 18 примерно лет, он тайно приехал на один день, встретился с ней, сказал: «только не говори маме», вручил икону, благословил и уехал.

А. Пичугин

- Вот эту икону?

И. Власова

- Да. И с тех пор она с ней.

К. Толоконникова

- А ваша бабушка, я так понимаю, эти разговоры, они происходили когда: в 70-е годы, в 80-е?

И. Власова

- Я родилась в 1967-м году и как раз в 70-е годы, вот когда мне было пять лет, шесть, в церковь никто не ходил, мы из Кунцевского района и у нас церквей действующих не было, и бабушка молилась сама собой, и вопрос веры вообще был настолько зажат, потому что я была пионеркой юной и когда кто-то молился я говорила: «Ну как не стыдно, Бога нет!» Теперь мне стыдно за те слова.

К. Толоконникова

- Да нет, нет, конечно, я прекрасно понимаю эту ситуацию и все, что вы говорите, очень нам понятно, знакомо и близко. Я думаю, что и слушатели многие наши как-то по-своему проходили через подобную ситуацию. А как так получилось, что ваша бабушка оказалась в Москве?

И. Власова

- Она родилась в Ашхабаде, там, где служил дедушка отец Константин, в Вознесенском храме и согласно материалам первого дела, которое я получила благодаря историкам по запросам ФСБ, мне распечатали и выдали все материалы дела, выяснилось, что когда он проходил службу в Ашхабаде после революции уже, на него начались доносы и местные органы милиции, местные карательные органы писали, завели на него дело, и там есть такая фраза: «Ввиду того, что священник Аксенов имеет большое влияние на прихожан, представляется необходимым его просто выслать, а не убирать, чтобы не вызвать волнение граждан». И было принято решение, примерно в 20-м году он был переведен в Подмосковное Карачарово и служил в храме Николая Угодника.

К. Толоконникова

- И семья приехала с ним?

И. Власова

- Да, и вся семья была с ним. И до 23-го года он был священником этого храма, как раз к 23-му году советская власть настолько усилилась, что доносы несогласных с Церковью возымели свои плоды и на дедушку сформировали дело, после которого его выслали первый раз, на Соловки.

А. Пичугин

- Мы напомним, что в гостях у светлого радио сегодня иеромонах Иаков Воронцов, клирик Воскресенского кафедрального собора Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополичьего округа, Инна Власова, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором мы, в рамках нашей совместной программы с музеем-исследовательским центром «Советский Союз: вера и люди» говорим.

К. Толоконникова

- Похоже, отец Константин был очень ярким человеком, если так активно на него писали доносы, видимо, кому-то он очень хорошо «переходил дорогу». А что рассказывала ваша бабушка о нем, кроме своих чувств, которые она испытывала к отцу, каким он был по ее рассказам? Ведь по существу, кроме этих рассказов у нас ничего и нет.

И. Власова

- Только говорила, что был очень добрый, любил людей.

А. Пичугин

- Я так понимаю, что у них вот эти даже не полные двадцать лет общения, оно тоже было достаточно эпизодическим и, что я замечал по своей семье, где тоже есть репрессированные, почему-то при жизни бабушек и дедушек они предпочитали об этом не говорить, даже уже в наше время.

К. Толоконникова

- Да, это так, привычка к молчанию была.

о. Иаков

- Дело в том, что, работая над биографиями, нал житиями новомучеников и исповедников мы обращаемся к архивно-следственным делам, материл этот не всегда достоверен, скажем так, условно достоверен, потому что бывали подлоги, бывали ложные доносы, но так или иначе эти документы восполняют те пробелы в биографии, то, что мы не можем знать из семейных воспоминаний. В 1923 году в следственном деле Московской области на отца Константина есть несколько доносов, в частности, со стороны учительницы, где учительница утверждает, что его проповедь ставит под удар всю культурно-просветительскую деятельность советских организаций. Отец Константин настолько любил детей и молодежь, он обращался к ним с живым словом проповеди и молодежь собиралась в храме, они пропускали занятия в школе. В следственных делах есть свидетельство о том, что он обращался к родителям, будил их сердца: «что вы смотрите, когда ваших детей развращают, когда им говорят, что Бога нет, не допускайте этого!» И я хотел прочитать объяснительную самого отца Константина, это удивительно, в 1923 году при аресте он написал такую объяснительную о своей деятельности, которая очень характеризует его, вот что пишет собственноручно священномученик Константин: «Я считаю себя истинным последователем нравственного учения Христа, причем как священник считаю себя обязанным заботиться о распространении этого учения, борясь со всеми противонравственными настроениями и явлениями. Причем самое мое понятие нравственности вытекает из понимания евангельского учения, я против всякого насилия, как так таковое не отвечает моим христианским воззрениям». Удивительная объяснительная, правда?

А. Пичугин

- Ну очень искренне.

К. Толоконникова

- Это объяснительная, написанная им после ареста в 23-м году?

о. Иаков

- Да.

К. Толоконникова

- Вследствие которого он был выслан на Соловки, в Соловецкий лагерь особого назначения?

о. Иаков

- Да.

К. Толоконникова

- А его семья осталась в Карачарове и так в Карачарове и продолжала жить, правильно я понимаю?

И. Власова

- Да, я еще хотела ответить на вопрос Алексея: к сожалению, бабушка его помнит очень мало, потому что в 23-м году ей было всего семь лет и все остальные годы он…

А. Пичугин

- Да-да, конечно, это логично. В каком году, вы говорите, он подарил ей образ, в 30-м, да?

И. Власова

- Наверное, в 30-м примерно, я вычисляла: где-то 30-й год, ей было 17-18 лет.

А. Пичугин

- Конечно, он очень сильно рисковал, вот так приехав в Москву…откуда?

И. Власова

- Из Тара́за. Вот уже тогда был там.

А. Пичугин

- А какие-то связи с семьей, несмотря на то, что они прекратили общаться, это был официальный разрыв или не официальный? Были какие-то, может быть, там негласные контакты?

И. Власова

- Наверное, были, к сожалению, история не все сохранила, я боюсь, что он не писал, мог только передавать с кем-то весточку, а письма – это были очень опасные документы.

К. Толоконникова

- Это была огромное число таких историй, когда человек, даже не будучи арестован и выпущен, а зная, подозревая, что его могут вот-вот арестовать, он старался затеряться где-то на окраинах Советского Союза и его поразительно, но его там уже не искали, потому что эта машина репрессий просто гребла, как комбайн всех, кто попадался под руку, а если человек выпадал из этой ситуации, то его и не искали и он даже иногда, я просто знаю такие семейные истории, мог семье посылать какие-то деньги, до востребования, например, на главпочтамт, как-то еще, но вот общение восстанавливалось семейное уже в 50-е годы только, после смерти Сталина.

А. Пичугин

- Был же какой-то удивительный один такой задокументированный удачный случай побега из лагеря, когда человек…ну, это какие-то наши севера, это, конечно, наверное, не Колыма, но куда-то туда, сумел не просто сбежать, а еще сумел устроиться где-то на юге, в современной Белгородской области, в тех краях и жил спокойно, затерявшись, но его по доносу жены, насколько я помню, вновь арестовали, он потихоньку-потихоньку начал что-то посылать: то деньги, то письма и вот таким образом его как-то вычислили. Может, там не донос, был, но это удивительная история.

К. Толоконникова

- Этой истории я не помню, но вообще такие случаи были, это не единичный случай. Инна, а вот вы советская школьница, октябренок, пионерка, какая буря чувств поднялась в вас, когда вы узнали, что ваш прадед был священник, был расстрелянный священник, были гонения на Церковь и от этих гонений пострадала ваша семья?

И. Власова

- Знание этих фактов заставило меня задуматься над историей, раньше я безоговорочно признавала все, что связано с советской властью, была очень идеологический ребенок и эти знания постоянные мысли о них привели меня к Церкви, я сама покрестилась, когда мне было 16 лет на Воробьевых горах, я училась в МГУ и прямо между лекциями сбежала в церковь и покрестил меня отец Александр, спасибо вам большое.

А. Пичугин

- Многие, московская интеллигенция очень часто крестила детей, у вас, видите, другая история, связанная с учебой в университете и близостью храма, очень многие крестились в церкви на Воробьевых горах, понятно, что она одна из немногих открытых, да?

И. Власова

- Да, было очень мало действующих церквей, это правда.

К. Толоконникова

- Но вот интересно, что в Москве, на самом деле, на так уж мало было действующих церквей: 46 храмов было, включая старообрядческий…

И. Власова

- Но какая большая Москва, даже Кунцево несчастное, была единственная действующая церковь на Троекуровском кладбище, но там всегда милиция дежурила, поэтому бабушка боялась ходить, и меня не покрестили поэтому в детстве.

А. Пичугин

- И уж Троекурово да, сложно к Кунцево отнести, хотя географически в ту сторону, но все-таки достаточно далеко.

- И заставила задуматься эта история вас над чем?

И. Власов

- Над тем, что не все так гладко, как написано в наших учебниках, пришлось думать. Я училась на самом идеологическом факультете: на юридическом, то есть мы все, что написано про КПСС, 26 съездов – наизусть, назубок, но я только начала понимать, учась уже после школы в университете, что история совершенно другая, она переписана, часть людей уничтожена, стерта также, как мой дедушка, это как раз касалось лидеров революции, которые делали ее вместе с Лениным, остался один Ленин, а все остальные заретушированы. И тогда открылись глаза.

К. Толоконникова

- А с кем вы могли поговорить об этом, вы могли с кем-то обсуждать и свою семейную историю, и свои размышления или нет, вы были одиноки?

И. Власова

- К сожалению, я была одинока в этом, не с кем было. В моей семье страх перед церковью, ну не страх перед церковью, а…как качели…

А. Пичугин

- Интересно, повлияло ли на это отношение история прадеда?

И. Власова

- Мы в семье никогда не обсуждали, только я единственная дергала бабушку и говорила: бабушка, расскажи, бабушка, расскажи! Так она хотя бы мне сказала свою девичью фамилию: Грунцевская, и это помогло найти через Оренбургскую епархию семью моей прабабушки.

А. Пичугин

- Мы через минуту вернемся к нашему разговору, я напомню, что в гостях у нас сегодня иеромонах Иаков Воронцов, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополичьего округа, Инна Власова, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором мы сегодня говорим в рамках нашей программы совместной: радио «Вера» и музея-исследовательского центра «Советский Союз: вера и люди», директор этого музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин, наши гости через минуту все здесь снова соберемся.

А. Пичугин

- Возвращаемся в студию светлого радио, напомню, что мы сегодня говорим про священномученика Константина Аксенова, говорим с его правнучкой Инной Власовой, с иеромонахом Иаковом Воронцовым, клириком Вознесенского кафедрального собора города Алма-Ата, секретарем комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополичьего округа.

К. Толоконникова

- А правильно ли я понимаю, что ваша бабушка отказалась от фамилии отца и взяла фамилию матери? Это ее девичья фамилия была, так получается?

И. Власова

- Нет, она была Аксеновой, просто она вышла замуж за моего дедушку и поменяла фамилию в браке, она не отказывалась.

К. Толоконникова

- А, она назвала вам девичью фамилию своей матери?

И. Власова

- Выдала семейную тайну.

К. Толоконникова

- Да, я поняла.

И. Власова

- Она никогда не говорила, что бабушка была из семьи священников тоже, мы и не подозревали.

А. Пичугин

- И вот меня всегда, конечно, удивляло, что это либо должен быть какой-то стыд или должен быть страх: почему не говорили про священнические семьи, священнические корни. Вот у меня тоже по одной линии были священники, но об этом тоже было говорить не очень принято, хотя мы знали. Но почему?

К. Толоконникова

- И это массовое явление, да. Но на самом деле это же касается не только священников, это же касается и купеческих семей, например.

А. Пичугин

- В купеческой линии, кстати, опять же, что касается моих, говорили спокойно, но их вообще репрессии не коснулись.

К. Толоконникова

- Леш, знаешь, как говорили, говорили: «А вот у нас было два дома там-то», вот об этом говорили или я хорошо помню деревенские разговоры, что вот, «кто работал, жили хорошо, а потом пришли голоштанные и раскулачили», вот эти разговоры я помню, а так все равно все было в достаточной степени глухо. И вот, например, это ваша бабушка по матери или по отцу?

И. Власова

- По отцу

К. Толоконникова

- Ваш отец, он как-то поддерживал вас вашем стремлении что-то узнать или нет?

И. Власова

- Да. Лет двадцать назад, когда появился интернет, получается 2000-й год мы впервые увидели информацию в открытом доступе о том, что прадедушка был канонизирован, возведен в лик святых…

К. Толоконникова

- Как раз это был 2000-й год, юбилейный Архиерейский Собор, когда очень многие священномученики были прославлены.

И. Власова

- Да, и папа наконец-то раскрылся и сказал: как бы я хотел узнать, где, что и как. И я как будто получила просто толчок и думаю: я должна это узнать.

К. Толоконникова

- А до этого разговоров таких не было?

И. Власова

- Нет, пропал, погиб и все, а тут появилось место гибели и год рождения, потому что год рождения мы тоже не знали, у нас только было: Константин Васильевич Аксенов, только имя, больше ничего.

К. Толоконникова

- А реабилитирован он был в 89-м году по чьему-то запросу?

И. Власова

- Может быть, на это ответит отец Иаков, точнее.

о. Иаков

- В 89-м году реабилитировали многих репрессированных - была государственная задача, к тому времени уже не надо было родственникам репрессированных писать заявления, стояла задача, эту задачу решали органы прокуратуры, тогда реабилитировали очень многих.

К. Толоконникова

- То есть фактически всех религиозников реабилитировали, да?

о. Иаков

- Не только религиозников, вообще 38-ю статью, 58-ю статью, кто по этой статье проходил тогда, репрессировали, просто с полки брали все эти дела подряд и их реабилитировали, хотя пропустили некоторых и в более поздние времена и до сих пор идет реабилитация. Что сказать, почему не говорили о церкви, почему не вспоминали о священниках в семьях – надо понимать, что ведь работала усиленная антирелигиозная пропаганда: уроки безбожия, уроки атеизма проходили в школе, в университетах, выходили журналы, книги, газеты, где над верующими людьми глумились, издевались, это было позорно и совершенно естественно, что страх человеческий, память короткая, но все-таки память сохранилась, сохранилась вера, сохранились церкви и во многом благодаря трудам таких людей, как отец Константин Аксенов. Из тех материалов, которыми мы располагаем, мы знаем, что в период своего служения в Московской епархии отец Константин лично встречался или на службах, или бывал на приеме у священномученика Тихона, Патриарха Московского и всея Руси и имел благословение от Святейшего Тихона служить до конца жизни, служить Церкви и Богу, даже если понадобится тайна, и вот это благословение святого патриарха Тихона он исполнил уже в последние годы своей жизни в 36-м, 37-м году, находясь в Средней Азии, это была его Родина и мама, и сестра отца Константина жили в Киргизии в Токмаке́, а сам он, не знаю по какой причине, избрал город, который тогда назывался Мирзоя́н, это дореволюционный Алуие-Ата…

К. Толоконникова

- Может быть, ему и выбирать особенно не приходилось?

о. Иаков

- Может быть, вполне это возможно, там он работал на железной дороге контролером радиоузла, и эта его служебная обязанность была связана с тем, что он много ездил по железной дороге по местным направлениям, он бывал и в Чимке́нте, и в Алма-Ате, и других местах и, насколько мы можем знать из следственного дела 37-го года, он использовал свои поездки для тайных богослужений, прямо есть такие свидетельства, что у него есть ряса…

К. Толоконникова

- Это тоже из доносов известно, да?

о. Иаков

- Да, хотел купить кадило где-то неосторожно, был замечен, что спрашивал, у кого бы купить кадило, я совершаю службы, а без кадила это не очень-то благолепно. В это время там же, в городе Мирзоя̐не…

К. Толоконникова

- А как вы думаете, речь идет о требах или именно о служении литургии?

о. Иаков

- Речь идет конкретно о служении литургии, наверное, требы тоже совершались по благословению митрополита Иосифа (Петровы́х), с которым последние дни свои был связан священномученик Константин, он служил тайно литургии.

А. Пичугин

- То есть мы тут говорим о непоминающих, да?

о. Иаков

- Да, об иосифлянах.

А. Пичугин

- И вот еще один пример, мы так немного их знаем, примеров канонизированных, прославленных на Соборе 2000-го года людей из непоминающих.

К. Толоконникова

- Да, но сам митрополит Иосиф (Петровы́х) не прославлен же?

А. Пичугин

- Сам митрополит Иосиф не прославлен, кстати, прославлены люди, о которых мы достоверно не знаем, но скорее всего они были «непоминающие».

о. Иаков

- Священномученик Кирилл Смирнов.

А. Пичугин

- Да, естественно, безусловно.

К. Толоконникова

- А как они поддерживали, как отец Константин поддерживал связь с митрополитом Иосифом?

о. Иаков

- Они жили в одном городе, отец Константин бывал дома у митрополита Иосифа, выполнял некоторые его поручения, которые были связаны: пойти отправить письма на почту, потому что митрополит Иосиф вел большую переписку, будучи выдающимся иерархом, многие считали его руководителем Церкви, претендентом на патриарший престол и те, которые не поминали митрополита Сергия, несомненно желали иметь связь и поддержку с митрополитом Иосифом. И вот в этой деятельности, в переписке оказывал помощь и священномученик Константин, насколько близкие были их отношения трудно судить, но когда владыка Иосиф был арестован, то монахиня Мария (Коронатова) – это близкий друг, келейница митрополита Иосифа, она пригласила отца Константина жить в его дом и, вероятно, в той же келье, в которой жил митрополит Иосиф последние дни своей жизни, жил и отец Константин, там он и был арестован, по тому же адресу. В следственных делах митрополита Иосифа и отца Константина один и тот же адрес указан.

К. Толоконникова

- Да, вот это такая, очень важная подробность к биографии. И давайте обратимся к его последним дням: как он был арестован, какие обвинения ему были предъявлены, как он закончил свой земной путь?

о. Иаков

- Проживая в городе Мирзоя́не – современный Тара́з отец Константин служил, как я уже сказал, в светском учреждении на железной дороге и его внешность не выдавала ничем в нем священнослужителя: он не носил бороды, не носил длинных волос, одевался в светскую одежду, носил портфель, но в то же самое время он тайно совершал богослужения на домах, для ссыльных, имел связь с ссыльными священнослужителями, есть данные, что приезжали к нему из Москвы какие-то монахини, может быть, что-то передавали, может быть, как раз и так он осуществлял передачу каких-то материалов для своей семьи, для детей, может быть, что-то получал от них, какие-то посылки или письма. Ну, опять же работа на железной дороге дает, наверное, какие-то возможности.

К. Толоконникова

- Инна, но никаких писем не сохранилось в доме, ничего, никаких весточек?

И. Власова

- Ничего, нет.

А. Пичугин

- И про арест?

И. Власова

- Нет.

К. Толоконникова

- То есть очевидно там был донос?

о. Иаков

- Доносов, возможно, было несколько. Дело в том, что в 37-м году был усиленный контроль, агентурная сеть очень развита, НКВД пыталось контролировать всех, ведь на юге Казахстана находились выдающиеся священнослужители из толпы православия в Яны́-Кургане митрополит Кирилл (Смирнов), в Мирзояне митрополит Иосиф (Петровых), другие иерархи, митрополит Арсений (Стадницкий) в Ташкенте, потом епископ Борис (Шипулин), выдающийся ученый-востоковед епископ Евгений (Кобра́нов) и между ними, несомненно, было какое-то взаимодействие, обмен мнениями. В частности, стоял такой вопрос, и переписка была через митрополита Иосифа (Петровых) по вопросу о том, что в связи с гонениями, в связи с невозможностью получить святое миро возможно ли заменять Таинство Миропомазания при крещении возложением рук? И по тем материалам, которые есть у нас в комиссии по канонизации святых в Алма-Ате, большинство иерархов отвечали утвердительно на этот вопрос, но решить этот вопрос не успели, потому что это был 37-й год и все они приняли мученический венец. И вот в этой обстановке надзор был усиленный, контролировали, следили и, несмотря на то, что верующие очень скрывались, прятали богослужебные облачения, иконы, собирались тайно где-то по ночам на домах, квартирах, служили литургию, тем не менее об этом становилось известно из агентурных донесений.

К. Толоконникова

- Я думаю, особенно усиливался контроль в праздники: Пасха, Рождество.

о. Иаков

- Да, наверняка, и в начале октября, 3-го октября 37-го года пришли арестовывать отца Константина и арестовали в доме по улице Рувимовской в городе Мирзоя́н. Обвинили в том, что являлся членом контрреволюционной группировки, возглавляемой митрополитом Иосифом (Петровых). Имя митрополита Иосифа было объявлено, как такое: контрреволюционер, непримиримый враг советской власти. Каждый, кто был приближен к нему или состоял с ним в переписке, уже рисковал быть признанным врагом народа.

А. Пичугин

- Ну, это, видимо, такие основные сведения и больше мы ничего так и не знаем, ни о обстоятельствах его кончины, последние дни, ни об обстоятельствах ареста, знаем только, что скорее всего был донос и примерно где он был расстрелян.

о. Иаков

- Мы только предполагаем о том, где он мог быть расстрелян, дело в том, что на тот период Южная казахстанская область была очень большой и город Мирзоян – Тараз, он входил в состав Южноказахстанской области, центр которой Чинкент…

А. Пичугин

- Это очень большие территории.

о. Иаков

- Очень большие, Чинке̐нт довольно далеко находится, но тем не менее многих арестованных в мирзоянском округе отвозили в Чинке́нт и следствие шло там. Но не всех, некоторые содержались в тюрьме в Мирзоя́не. В Чинке́нте известно место расстрелов, в частности, митрополита Иосифа, священномученика Кирилла и других многих священнослужителей – это печальная известная Лисья балка, Лисий овраг, где будет установлен в скором будущем памятник святым новомученикам и исповедникам. Но те священномученики, те репрессированные священнослужители, верующие и не только, дела которых хранятся в архиве, в Таразе мы только можем предполагать, либо их расстреляли здесь же, вот по месту, но неизвестно, на запросы наши органы отвечают, что такое место неизвестно или они скрывают, или, может, его просто и не было, вполне возможно, что могли увезти в Чинкент и там расстрелять.

К. Толоконникова

- А могли и в тюрьме просто расстрелять.

о. Иаков

- Могли и в тюрьме, да, но где-то же хоронили расстрелянных, есть еще возможность из документов это узнать, но для этого надо работать в архивах.

К. Толоконникова

- Ну конечно, работа предстоит еще огромная. Инна, а вы были в тех местах, где проходила жизнь вашего прадеда, где он служил и где он встретил кончину свою?

И. Власова

- Когда я получила из архива ФСБ первое дело, касающееся 23-го года и Карачарова, у меня появился ориентир и понимание, куда я должна поехать и посмотреть, и мы предприняли путешествие – это Рузский район Московской области, храм сохранился в разрушенном состоянии, но можно попасть внутрь и увидеть эти потрясающие фрески, которые сохранились. Его строил еще Матвей Казаков, удивительный храм, как жаль, что он, конечно, разрушен. Отец Василий Годунов, в чьем ведении находится этот храм поговорил с нами, рассказал немножко об этих местах и благословил нас на дальнейшие поиски.

А. Пичугин

- Но он не знал, конечно, ничего?

И. Власова

- Нет, он молодой священник и о тех временах он не знал и был благодарен, что мы ему рассказали. А теперь мы планируем путешествие в Казахстан, в Тараз, в те места, которые нам сможет показать отец Иаков в апреле этого года, так что мы не прощаемся надолго.

А. Пичугин

- Да, я надеюсь, что у вас все получится и вы хотя бы сможете увидеть эти места.

К. Толоконникова

- Я убеждена в том, что это очень важно.

А. Пичугин

- Я напомню, что в гостях у светлого радио сегодня иеромонах Иаков Воронцов, клирик Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополичьего округа, Инна Власова, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором мы сегодня говорим. Еще такая ведь важная тема, о которой мы вначале вскользь упомянули: ничего не известно о вашей прабабушке, жене отца Константина, которая проживала в Москве и которая была ли репрессирована, пропала ли без вести…

К. Толоконникова

- Не в Москве - в Карачарове, в Подмосковье. Я так ведь понимаю, обращаясь к тому времени, и священник, и его семья, они должны были относиться к лишенцам, они должны были иметь в то время, в 20-е годы поражение в правах и вполне возможно, что именно из-за этого семья приняла решение разделиться, потому что дети, например, священника, дети пораженного в правах человека, они не могли учиться попросту дальше, а его жене было практически невозможно найти работу. Есть свидетельства, что многие семьи священников просто голодали, вот физически умирали от голода если бы им добрые люди, прихожане что-то там не подавали в виде милостыни. И, видимо, семья, ну, так вот, восстанавливая, в связи с этим рассталась, но фактически после этого мы ничего не знаем о матушке.

И. Власова

- Похоже, что она ненадолго пережила своего супруга, отца Константина, потому что если в 40-м году ее уже не было в живых…

К. Толоконникова

- А почему мы знаем, что ее в 40-м году уже нет в живых?

И. Власова

- Когда родился мой папа, он мне говорил, что бабушки уже не было в живых, он воспитывался только одной мамой.

К. Толоконникова

- А ваша бабушка рассказывала вам что-нибудь о своей матери?

И. Власова

- Да, она рассказывала, что до войны они жили с мамой, снимали комнатку, Можайское шоссе, Кунцево тогда еще были Подмосковьем и они снимали у какой-то женщины комнатку, она им давала козьего молока немножко, они действительно не были лишенцами, потому что она работала медсестрой при каком-то госпитале, прабабушка, и так они вдвоем и жили, их никто не трогал.

К. Толоконникова

- Ну да, если она смогла найти работу медсестры, то очевидно, что ей удалось скрыть, что она и происходит из священнической семьи, и жена священника. А ваша бабушка выросшая, она пошла куда-то учиться?

И. Власова

- Бабушка получила пять классов образования, они очень бедно жили, и она пошла работать швеей и там, на фабрике познакомилась со своим мужем, который тоже был портным, родом из тех мест, где Карачарово и находилось, они там друг другу и понравились, и познакомились.

К. Толоконникова

- И ваш дедушка не знал о происхождении своей жены? Он знал, на ком он женится?

И. Власова

- А вот это вопрос открытый, мы его никогда не видели. К сожалению, бабушка с дедушкой развелись, когда еще только-только родился мой папа.

К. Толоконникова

- То есть они недолго прожили вместе?

И. Власова

- Они расстались, и я никогда своего настоящего дедушку не видела, к сожалению, я только знаю, что он был тоже очень достойным человеком, воевал, прожил хорошую жизнь, но уже с другой семьей.

К. Толоконникова

- А ваша бабушка потом вышла замуж?

И. Власова

- Да, она вышла замуж за Александра Ионовича Дукшина, это мой самый любимый дедушка на свете, хотя не в крови дело, а в душе человека.

К. Толоконникова

- А это уже было в каком году?

И. Власова

- Она с ним познакомилась в 45-м году, потому что когда закончилась война мой приемный дедушка был итернирован, ему было 18 лет, когда началась война, он был молодым летчиком, его сбили под Смоленском и он выжил, и немцы забрали его в плен и всю войну он был в плену. В 44-м году, когда освободили Германию, его освободили тоже и интернировали, но потом быстро выпустили, поняв, что он не подлежит…

К. Толоконникова

- Что вины на нем никакой нет.

И. Власова

- И вот тогда они познакомились с бабушкой.

К. Толоконникова

- И он знал о семье своей жены?

И. Власова

- Вот от него ни слова, ни про что, ни про семью, ни про войну, ни про плен, вот никогда.

К. Толоконникова

- Вот тоже самое, очередная эта бездна умолчания, и это просто невероятно жаль, что мы никогда об этом не узнаем, что этот человек нам уже никогда ничего не расскажет, и это, в свою очередь, позволяет сейчас недобросовестным людям переписывать и перекраивать историю, как им заблагорассудится, вот это просто беда, конечно.

А. Пичугин

- И все-таки мне очень интересно, я понимаю, что тут мы в рамках программы ничего не выясним и в целом сведений нет, но все-таки судьба жены отца Константина - у вас нет даже предположений, была ли она репрессирована или где-то до 40-го года просто умерла своей смертью?

И. Власова

- Она не была репрессирована, бабушка это бы мне сказала.

К. Толоконникова

- Ну я думаю, что просто умерла, хотя она еще не была пожилым человеком, ну, конечно, люди умирают в разном возрасте.

А. Пичугин

- А у вас его иконы нет?

И. Власова

- В храме города Тара́за написана ростовая икона на колонне прадедушки, как вы сказали - по специальным канонам.

о. Иаков

- Я интересовался у иконописцев специально этим вопросом: когда нет портретных черт, неизвестно, фотографии мы не нашли

К. Толоконникова

- Да, не осталось же фотографий, об этом мы еще не сказали, мы не знаем, как выглядел человек…

И. Власова

- Есть описание доносчиков.

о. Иаков

- Да, есть описание, его словесный портрет, но иконописцы, которые писали этот образ, не владели этим словесным портретом – пишется икона ангелоподобная, ангелоподобный лик. Многие святые мученики изображены именно так.

К. Толоконникова

- А по описанию доносчиков какую он имел внешность?

И. Власова

- Рост выше среднего, волосы русые, зачесывает назад, ходит быстро, при ходьбе размахивает руками, глаза синие.

К. Толоконникова

- Ну, так благообразный портрет, даже учитывая то, что взгляд неприязненный – взгляд доносчика.

А. Пичугин

- А еще раз напомните, пожалуйста, где он учился, кроме слухов про Академию, была же семинария?

о. Иаков

- После окончания мужской гимназии в городе Ташкенте он учился в Оренбуржской духовной семинарии.

А. Пичугин

- Которая существует и поныне в историческом здании и делит это историческое здание с кадетским корпусом, а до этого с летным училищем. Но наверняка же есть архивы Оренбуржской семинарии и есть фотографии выпускников разных лет?

о. Иаков

- Есть архивы и Оренбуржской семинарии, есть архивы и в Ташкенте, наверняка фотографии, во всяком случае – коллективные могут быть, это еще предстоит искать.

И. Власова

- Прадедушка не закончил семинарию, к сожалению, он не может быть ни на одной фотографии, он на два года раньше закончил, ему выдали справку, которая позволила ему быть псаломщиком.

А. Пичугин

- Но тогда уже проще, мы говорили в начале программы, что в начале XX века рукоположиться с разными уровнями образования было проще, порой духовный сан получали люди без…

К. Толоконникова

- Но у него же было еще и гимназическое образование, перед семинарией.

А. Пичугин

- Ну, возможно да, это сыграло роль, потому что если бы речь шла о середине XIX века, то просто никак: или два класса семинарии – диакон, или четыре, полный курс – священник. Иначе никак.

о. Иаков

- Если позволите, зачитаю документ, связанный с его обучением: «Туркестанская епархия, священник Михаило-Ахангельской при Ташкентской мужской гимназии церкви – удостоверение: Сим удостоверяю, что бывший ученик шестого класса Ташкентской мужской гимназии Константин Аксенов прислуживал в течение пяти лет в гимназической церкви, при этом исполнял послушание пономаря, а также иногда чтеца в высшей степени добросовестно и ревностно» - такая вот характеристика. И, может быть, еще один документ, если вы позволите, который раскрывает страницы уже последних дней жизни отца Константина, опять же из следственного дела, со слов доносчика, агента, некая женщина, проживавшая по улице Гоголевская, 21 сообщила, с ее слов это известно: «Аксенов у меня жил три месяца», то есть, вероятно, он у нее арендовал комнату – «…занимался приемкой людей, служить я ему не разрешала, он служил у моей соседки. Мы с мужем были, он в аккурат служил на Рождество, мой муж был и я, народу очень много было, но люди были все знакомые ему, в ризе служил золотистой…»

А. Пичугин

- Вот уже почти и донос.

К. Толоконникова

- Так донос и есть.

о. Иаков

- «…к нему приехали из Москвы монашки, как будто его сестры, он их продержал один месяц, снял им квартиру, и они теперь где-то живут, но я точно знаю, что они не сестры, а просто он их скрывал. Они живут самостоятельно, занимаются каким-то мастерством». Вот такие интересные факты, которые позволяют говорить о том, как люди друг другу помогали и сохраняли свою веру.

К. Толоконникова

- Да, кто помогал, а кто-то писал доносы, очень по-разному.

А. Пичугин

- Ну, в конце концов, как говорил классик, кто-то же их написал, эти миллионы.

К. Толоконникова

- Ну конечно, да, то есть вот люди сначала идут на богослужение, на праздничную литургию…

о. Иаков

- Сам отец Константин ни о ком не доносил, что следует из его следственного дела, однако, наверное, после некоторых воздействий, может быть, его пытали, он признал то, что требовал от него следователь: «Да, я занимаюсь контрреволюционной деятельностью, да, я не признаю советскую власть и все мы, священники, относимся к советской власти враждебно», он об этом сам собственноручно написал, но при этом никого не оговорил, от веры не отрекся и до конца остался верным своим убеждениям и тому благословению, которое получил от Святейшего Тихона: служить Богу до конца.

А. Пичугин

- Вот такая очередная история в нашей программе и хотя мы все время говорим, что у нас хронологические рамки – это начиная с 40-х годов до 80-х…

К. Толоконникова

- А эта ведь история не кончается в 37-м году, чему подтверждением наш разговор с Инной о том, как это все жило в тайниках семейной памяти, это же никуда не девалось, если бабушка об этом не говорила или говорила под каким-то большим секретом, ведь наверняка она вам говорила: только никому не рассказывай, никому не рассказывай…

И. Власова

- Да, так и было.

К. Толоконникова

- Это все равно жило где-то внутри семьи и оказывало воздействие на ее существование, это несомненно так. И сколько нам еще таких историй предстоит узнать и сколько историй мы никогда таких не узнаем – это просто мы даже себе не представляем.

А. Пичугин

- Спасибо большое, очередная программа нашего цикла совместных программ радио «Вера» и музея-исследовательского центра «Советский Союз: вера и люди». Мы призываем вас писать нам и в музей:

К. Толоконникова

А. Пичугин

- И в редакцию info@radiovera.ru ждем ваших писем, предложений, каких-то рассказов ваших личных, мы бы с вами с удовольствием связались, возможно, позвали к нам на передачу поговорить о ваших родственниках, у которых вот такая похожая, например, судьба и вы про это знаете или, что нам тоже не менее ценно – это то, что укладывается в наши хронологические рамки послевоенного периода, потому что про это мы знаем зачастую еще меньше. Ждем ваших писем. Иеромонах Иаков Воронцов, клирик Воскресенского кафедрального собора города Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополичьего округа. Спасибо большое.

о. Иаков

- Спасибо, благодарю вас за внимание, за интересную беседу, пусть благословение Господне прибудет со всеми нами.

А. Пичугин

- Инна Власова, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором мы сегодня говорили. Спасибо большое.

И. Власова

- Алексей, Ксения, спасибо вам большое, что позвали на передачу.

К. Толоконникова

- Спасибо вам, спасибо, дорогие друзья, прощаемся.

А. Пичугин

- Всего доброго.

Порадовать детей из малоимущих семей в рамках акции «Мечта на Рождество»

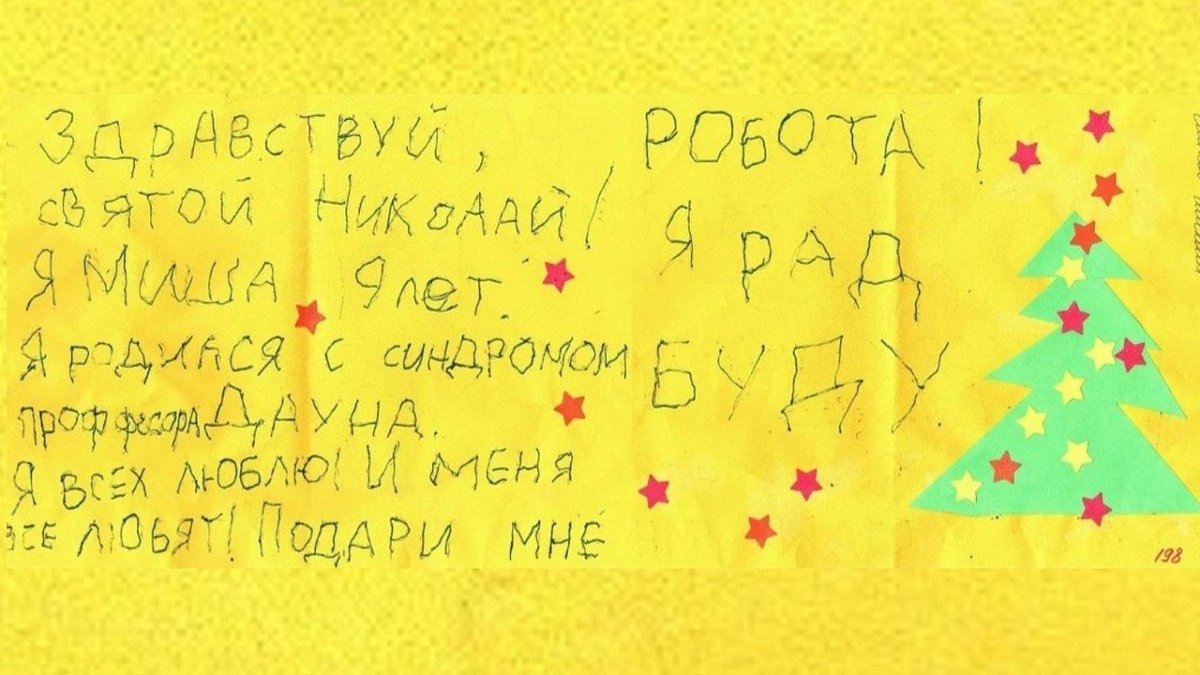

Перед Новым годом и Рождеством в православной службе помощи «Милосердие Казань» работает настоящая праздничная почта. В рамках акции «Мечта на Рождество» сюда со всего Татарстана стекаются письма с пожеланиями от детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации. Многие из них адресованы святому Николаю Чудотворцу, ведь он любил ближних и посильно помогал нуждающимся. Дети искренне верят в чудо и в то, что их просьбы по молитвам святого Николая не останутся без ответа. Сотрудники православной службы «Милосердие Казань» стремятся сделать так, чтобы радость вместе с подарками пришла в каждый дом.

Ваня и Маша Долговы мечтают о коньках и удобном кресле для учёбы. Дети из большой семьи Коноваловых очень ждут велосипед — один на всех, для общих игр и веселья. Маленькая Кира попросила в подарок набор парикмахера, а её старший брат Даниил — наушники.

Всего подарков ждут почти 700 детей. И если вы хотите совершить для кого-то из них доброе дело, присоединяйтесь к акции «Мечта на Рождество». Сделать это можно по-разному. Например, поддержать общий денежный сбор на сайте службы «Милосердие Казань». Самостоятельно исполнить пожелание конкретного ребёнка, либо помочь в подготовке и доставке подарков. Больше узнать о рождественской акции и всех вариантах участия в ней можно на сайте службы. Наполним эти предпраздничные дни добром и милосердием!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Поможем детям и взрослым добраться до места лечения

«Билет, надежда, жизнь» — так называется проект фонда «Мои друзья». Он создан в поддержку тех, кто нуждается в медицинской помощи, но не имеет возможности добраться до места лечения и реабилитации.

10-летний Кирилл вместе с семьёй живёт в городе Нижний Тагил. В силу болезни многие действия даются подростку сложнее, чем другим. Ежедневно своим трудом, терпением и упорством Кирилл подтверждает, что он — настоящий отважный боец, который изо всех сил стремится к нормальной самостоятельной жизни. К примеру, раньше он не мог ходить, а сегодня делает шаги с поддержкой.

Кирилл учится во втором классе, правда пока дистанционно. Но когда он будет уверенно стоять на ногах, у него появится возможность ходить в школу вместе со всеми.

По рекомендации врачей Кирилл проходит реабилитацию несколько раз в год. Каждая поездка для него — это шанс стать более здоровым и крепким. На оплату лечения и проезда у родителей уходит много средств, и билеты на поезд или самолёт от фонда «Мои друзья» для них — большая помощь.

В рамках проекта «Билет, надежда, жизнь» фонд запустил акцию. Вы можете принять в ней участие и подарить «мили надежды» детям и взрослым, которые спешат на лечение. Арифметика простая: каждые 10 рублей — 1 миля пути. На странице акции есть возможность увидеть сколько примерно миль составляет дорога из разных регионов России до Москвы, куда чаще всего необходимо попасть подопечным. Каждый шаг, каждый перевод, каждая миля — часть большого пути к жизни.

Поддержите акцию и подарите людям возможность вовремя добираться до места лечения!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«С.С. Аверинцев». Егор Агафонов

Гостем программы «Светлый вечер» был редактор издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Агафонов.

Разговор шел о знаменитом филологе, культурологе Сергее Сергеевиче Аверинцеве, о его приходе к Богу в советские годы и как своей работой он начал свидетельствовать о Христе. Его открытые лекции были наполнены христианскими смыслами и собирали полные аудитории. У него было благословение произносить проповеди в храме, к ним он тщательно готовился и они также вызывали большой интерес. Кроме того, мы говорили о идущей сейчас работе по изданию полного собрания сочинений С.С. Аверинцева.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер