Несколько монахов посреди кактусов и редких кустарников, в компании гремучих змей и скорпионов, на обожжённой солнцем земле строили монастырь. Заказанная за немалые деньги буровая установка уже прошла больше двухсот пятидесяти метров, но воды всё не было.

Несколько монахов посреди кактусов и редких кустарников, в компании гремучих змей и скорпионов, на обожжённой солнцем земле строили монастырь. Заказанная за немалые деньги буровая установка уже прошла больше двухсот пятидесяти метров, но воды всё не было.

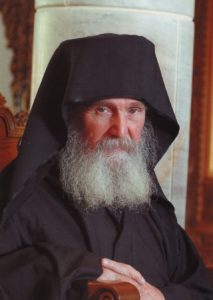

Пожилой настоятель, отец Ефрем, сказал, чтобы бурили в другом месте: и вот на большой глубине бурильщики наткнулись на мощную подземную реку. Вода была найдена!

- Бог велик. Он не оставит нас! – сказал отец Ефрем. А посреди аризонской пустыни в Америке расцвёл монастырь святого Антония.

Так в этом месте забили сразу два родника: один обычный, водяной, а другой духовный – родник православной веры посреди духовной пустыни Америки, сложной, во многом развращённой страны, почти не знающей православия. Отец же Ефрем стал известен тысячам людей как старец Ефрем Аризонский – основатель девятнадцати монастырей в Соединённых Штатах, новый апостол Америки.

Старец Ефрем – родом грек, ученик афонского подвижника Иосифа Исихаста. Уже в 19 лет отец Ефрем пришёл на Афон и прошёл там суровую аскетическую школу. А спустя несколько десятилетий он стал уважаемым настоятелем, возродившим монастырь Филофей и другие обители.

В 1979 году волей случая старец Ефрем оказался в Америке, где ему должны были сделать операцию. Пробыв в Новом свете около месяца, старец с горечью увидел, что православные в Америке почти забыли, что такое благочестивая жизнь, пренебрегали традициями Церкви, а американцы почти ничего не знают об истинной вере. Отец Ефрем решил с Божией помощью исправить эту ситуацию и стал регулярно бывать в Америке.

В одной из таких поездок он побывал на Гавайях, где с ним случилось чудесное видение: он увидел своего наставника Иосифа Исихаста, который высыпал ему на колени множество апельсинов и сказал: «Будем сажать апельсины, Малой! Увидишь, как много будет плодов!» Отец Ефрем понял, что ему предстоит трудиться в Америке, и от этого будут добрые плоды.

Так и произошло. Отец Ефрем решил, что наилучшим путём просвещения Америки является основание монастырей. Он долго думал об этом, и, наконец, получил уверенность. «Господи, - говорил старец Ефрем, - дай мне столько любви, чтобы хватило на всех людей, которые будут приходить ко мне». «Каждый монастырь, - говорит отец Ефрем, - есть форпост Божий. Присутствие нашего монашества – это маяк в Новом свете».

Монастыри, основанные старцем в США и Канаде начиная с 1989 года, стали важными духовными центрами, которые привлекают и американцев, и людей из других стран, принадлежащих к самым разным национальностям.

Служение старца Ефрема исполнено глубокой любовью к людям, деликатностью, вниманием к их нуждам. Отец Ефрем не только принимает паломников у себя в монастыре, но и постоянно ездит по окружающим населённым пунктам на «охоту», как он это называет: а именно, набирая продуктов, он ходит по улицам в поисках бездомных и кормит их.

Тем самым православная вера показывается не только на словах, но и на деле.

Благодаря старцу Ефрему многие открыли для себя подлинную глубину православия. «Мы хотя и православные, - говорит старец, - но, по сути, не знаем всей высоты, глубины и широты Православия. А ведь нужно видеть его во всей его святости!»

Старец Ефрем считает, что миссионерство неотъемлемо от христианства: «Характерной чертой Православия всегда было миссионерство, проповедь среди варваров, соединённая с их культурным просвещением. Церковь никогда не занималась прозелитизмом; она распространяла свет Евангелия и просвещения через любовь и умягчение нравов».

Для современных людей пример старца Ефрема Аризонского – это яркое свидетельство того, что православие, оставаясь вечной, издревле данной истиной, при этом является актуальным для современного человека, кем бы он ни был.

Порадуем одиноких стариков и детей с инвалидностью из Ярославской глубинки

Каждый год, перед Рождеством, команда фонда «Спасибо» отправляется в отдалённые уголки Ярославской области, чтобы привезти подарки и праздничное настроение подопечным. Это дети и подростки с инвалидностью, ребята из малоимущих семей и одинокие пенсионеры. Чтобы у фонда была возможность порадовать каждого, в декабре он проводит акцию по сбору подарков. Пожелания взрослых и детей самые разные — от продуктов, полотенец и постельного белья, до развивающих игр и наборов для творчества.

Год назад сотрудникам и волонтёрам фонда «Спасибо» при участии благотворителей удалось порадовать более 200 (двухсот) человек. Например, Дениса Андрющенко. Из-за прогрессирующей болезни подросток становится всё слабее. Денис уже не может ходить, но при этом не теряет радости и интереса к жизни. Любит читать и увлекается конструированием. В прошлый раз он получил в подарок энциклопедию, которую очень ждал. А в эти праздники команда фонда порадует Дениса настольной игрой.

Ещё среди тех, кому нужны забота и внимание — пенсионерка Лариса Арменовна. Важное место в её жизни всегда занимала помощь другим — она участвовала в эвакуации детей из чернобыльской зоны, поддерживала людей в психоневрологических интернатах и ребят в детских домах. Сегодня бабушка живёт одна в глубинке Ярославкой области, и сама нуждается в добром участии: ей необходимы лекарства и продукты.

Вы можете поддержать подопечных ярославского фонда «Спасибо». Например, самостоятельно приобрести подарок и передать через сотрудников фонда, присоединиться к волонтёрским поездкам, а также оставить любой благотворительный взнос на сайте проекта.

Позвонить сотрудникам фонда: +7 (4852) 66-25-10

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«М.М. Бахтин и Ф.М. Достоевский». Татьяна Касаткина

Гостьей программы «Светлый вечер» была доктор филологических наук, заведующая Научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Татьяна Касаткина.

Разговор шел о том, почему в советские годы книгу Михаила Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» восприняли как религиозное свидетельство, а сегодня в ней видят искажение христианских идей Достоевского.

Этой программой мы продолжаем цикл бесед, приуроченных к 130-летию со дня рождения М.М. Бахтина.

Первая беседа с кандидатом философских наук Андреем Теслей была посвящена жизненному пути М.М. Бахрина (эфир 22.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена христианскому взгляду на труды М.М. Бахтина (эфир 23.12.2025)

Ведущий: Константин Мацан

Все выпуски программы Светлый вечер

«Подготовка к встрече Рождества Христова». Протоиерей Максим Плетнев

У нас в студии был клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге протоиерей Максим Плетнёв.

Мы говорили о празднике Рождества Христова, о его смыслах и о подготовке к нему.

Рождество Христово — момент, когда Бог становится Человеком ради спасения людей, и это меняет взгляд на время, историю и человеческую жизнь. В эфире звучат размышления о стремлении «увидеть» Рождество через зримые образы, традиции и культуру, о значении Святой Земли и о том, как по-разному человек может воспринимать мир: видеть в нём лишь внешнее или открывать величие Божие. Отдельно говорится о современных формах празднования и о том, как при внимательном, мирном настрое в них сохраняется возможность духовного сосредоточения. Также отец Максим рассуждает об умалении Бога и любви как жертве — о рождении Богомладенца, уязвимости и доверии, с которыми Христос приходит в мир. Разговор касается личных отношений человека с Богом, церковной общины и того, как вера призвана наполнять не только храм, но и повседневную жизнь.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер