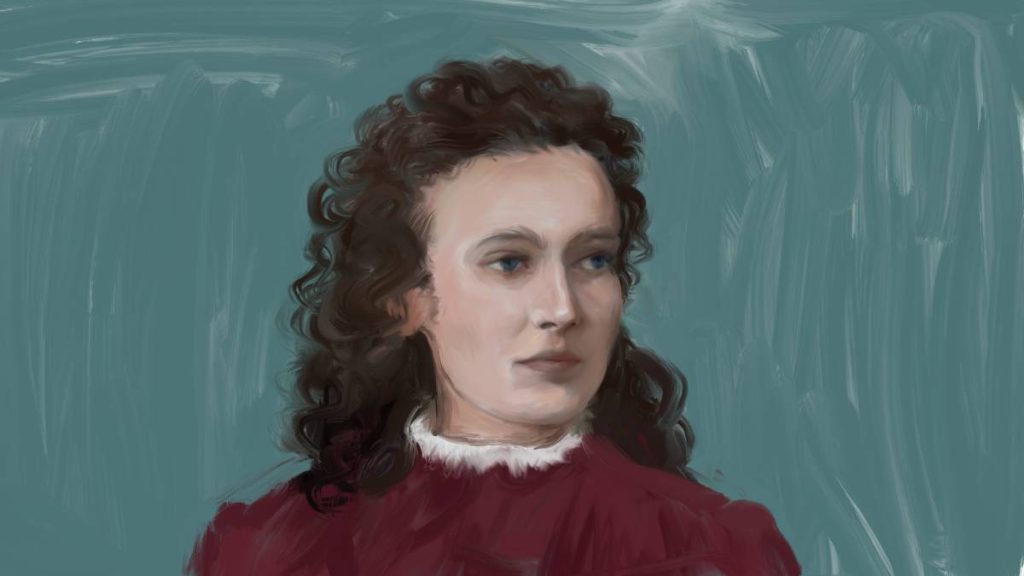

Софья Михайловна Переяславцева — вторая женщина в России на руководящей научной должности: на протяжении десяти лет она заведовала Севастопольской морской биологической станцией.

Софья с детства любила природу. Во время учебы в гимназии, которую Софья окончила с золотой медалью в 1869 году, созрело её решение серьёзно заняться биологией. Родители Софьи Михайловны были категорически против того, чтобы она стала вольнослушательницей Императорского Харьковского университета. Несмотря на запрет родителей, Софья отправилась в Харьков. Во время обучения обнаружила новые виды инфузорий. В 1872 году Софья отправилась в Швейцарию, поступив в Цюрихский университет — он единственный в Европе присваивал женщинам учёную степень. Спустя 4 года Софья стала доктором естественных наук. Вернувшись на Родину в 1876 году, Софья не сразу смогла найти применение приобретённым знаниям. Спустя два года Переяславцева получила письмо из Новороссийского общества естествоиспытателей с предложением возглавить Севастопольскую морскую биологическую станцию. За исследования флоры и фауны Чёрного моря и Севастопольской бухты в 1893 году Софье была присуждена премия имени Кесслера.

Что говорила о Софье Михайловне её ближайшая ученица Мария Кожевникова?

Из окон особняка курских дворян Переяславцевых доносился громкий крик: в комнате хозяйской дочери, барышни Софьи Михайловны, горничная обнаружила... огромного мохнатого паука! Она уже собиралась кинуть в страшное существо свой башмак, но тут вовремя подоспела сама барышня. Она успокоила горничную, а потом бережно посадила виновника переполоха на ладонь. Соня нашла его накануне в парке, среди опавших листьев. Принесла домой и посадила в коробку. А он неожиданно вылез и перепугал бедную горничную! Правда, девочка совсем не понимала, чего тут бояться. Ей паук казался красивым и очень занимательным.

Соня с детства любила природу. Охапками тащила домой цветы и растения, засушивала их, а потом наклеивала в особую тетрадь. Летом часами могла наблюдать за насекомыми — бабочками, пчёлами, стрекозами. В библиотеке отца она обнаружила несколько книг по ботанике и с упоением, от корки до корки, прочла каждую. Правда, не всё в них было ей понятно. А так хотелось понять! Софья была любознательной и способной. Помимо естественных наук, ей легко давались иностранные языки. Она прекрасно говорила по-немецки, а гимназию в 1869 году окончила с золотой медалью. Во время учёбы окончательно созрело её решение серьёзно заняться биологией. Но для этого нужно высшее образование. В России XIX века женщинам оно было недоступно. И всё же некоторые университеты допускали в свои стены дам — правда, исключительно как вольнослушательниц. Одним из них был Императорский Харьковский университет. Туда и решила отправиться Софья. Вот только родители оказались категорически против. Подруга, а впоследствии ученица Софьи Михайловны, Мария Кожевникова, вспоминала, что родственники Переяславцевой просто не представляли себе женщину в какой-то иной ипостаси, нежели домохозяйка. А тут родная дочь вдруг заявляет, что собирается стать учёным! Соня горячо любила отца и мать. Но расстаться со своим призванием для неё было равносильно смерти. И она поехала в Харьков.

Родители денег на жизнь не дали. Чтобы хоть как-то прокормиться и оплачивать комнату, Соня в свободное от лекций и исследований время подрабатывала переводами документов. А вскоре в журнале «Труды Харьковского общества испытателей природы» вышли две её научные статьи, посвящённые новым видам инфузорий. Софье удалось самостоятельно их обнаружить! Она всей душой желала и дальше служить отечественной науке. Но двух лет в качестве вольнослушательницы для этого было недостаточно. И в 1872 году Софья отправилась в Швейцарию. Поступила в Цюрихский университет — он единственный в Европе присваивал женщинам учёную степень. Спустя 4 года Софья стала доктором естественных наук. Во время защиты профессора ей аплодировали. Диссертация Софьи Переяславцевой, посвящённая строению органов обоняния у рыб, была опубликована в Цюрихе отдельной брошюрой.

На родине, куда Софья Михайловна вернулась в 1876 году, она поначалу не могла найти применения своим знаниям. Женщина в науке в то время казалась чем-то из ряда вон выходящим. Но спустя два года Переяславцева получила письмо из Новороссийского общества естествоиспытателей. Ей предлагали стать заведующей Севастопольской морской биологической станцией. Это была первая в России научная площадка, где работали крупнейшие специалисты. Софью Михайловну сравнивали с княгиней Воронцовой-Дашковой, стоявшей некогда во главе Академии наук. После неё Переяславцева стала второй женщиной в России на руководящей научной должности. За десять лет на этой должности Переяславцева собрала бесценный научный материал о флоре и фауне Чёрного моря и Севастопольской бухты. За эти исследования на 9-м съезде русских естествоиспытателей в 1893 году ей была присуждена премия имени Кесслера, которая вручается выдающимся биологам.

Ближайшая ученица Софьи Михайловны, Мария Кожевникова, говорила о своей наставнице: «Она представляла собой редкий тип человека, всецело преданного своему делу и охваченного жаждой служения людям на ниве науки».

Все выпуски программы Жизнь как служение

6 февраля. «Смирение»

Фото: Francesco Alberti/Unsplash

Помышляя о святости и вечной правде Бога нашего, вспоминая изречение царя Соломона об очах Господних, которые, стократ светлейшие солнца, видят и сокровенное, — невольно смиряется душа человеческая, ибо всё обнажено пред Ним, как на ладони, и ничто не может утаиться от Его всепроникающего взора. Страх Божий и смирение взаимосвязаны, и их явление в сердце человека — едва ли не самый драгоценный дар Божий.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

Материнская молитва. Мария Чугреева

«Материнская молитва со дна моря достанет». Я знала это библейское изречение всю свою сознательную жизнь и слышала истории, как по молитвам матери дети выживали в самых, казалось бы, непереносимых ситуациях.

Один полковник, участник боевых действий, рассказывал мне, как мама перед его уходом на задание сказала: «Сынок! Не бойся! Я тебя вымолю!» И действительно, участвуя в ожесточенных боях, пройдя через горячие точки, он вернулся живым и невредимым! Я часто произносила эту фразу: «материнская молитва со дна моря достанет», поддерживая мам, в их переживаниях, искренне веря, что мать может вымолить всё! Но недавно сама прожила этот страшный и такой важный опыт.

Мой младший сын внезапно заболел, все произошло быстро, неожиданно... Как нам порой кажется, «со мной это случиться не может». Скорые, реанимация... Когда я узнала, что ребенок находится между жизнью и смертью, кричала в небо: «Господи! Сохрани его! Забери мою жизнь, не его!»

Все произошло вечером, но я поехала в еще не закрытый тогда храм, припадая в слезах к каждой иконе... И конечно, молилась Богородице! Она, Матерь Божия, знавшая, что значат страдания о сыне... Она видит, Она поймёт меня... Женщины в храме подошли ко мне, чтобы успокоить. «Поезжайте в Зачатьевский! Там икона Пресвятой Богородицы, чудотворная! Помолитесь и там!»

Плохо помню, как доехала до дома, как на онемевших ногах дошла до подъезда... Сын неделю был на аппарате искусственной вентиляции легких. Помню мои бесконечные звонки в больницу... На вопрос: «как он?», — прямые ответы врачей: «состояние тяжёлое, никаких гарантий дать не можем». Я считала себя не худшей матерью, способной защитить своих детей, но в тот день реально ощутила, что только Бог способен защитить и спасти моего ребёнка, и от меня ничего не зависит. Но я могу молиться и осознавать свою полную немощь перед Богом.

За те дни, что мы боролись за жизнь сына, я молилась так, будто святые здесь, рядом, настолько близко, что точно слышат меня. Святые Матронушка, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Пантелеимон, Дмитрий Донской, Ксения Петербургская, Савва Сторожевский, Лука Крымский.

Через три дня сынок пришёл в себя. Дальше с каждым днем состояние становилось всё лучше! Бог милостив! Врач реанимации сказал: «Повезло», я ответила «Господь спас!»

Автор: Мария Чугреева

Все выпуски программы Частное мнение

6 февраля. О личности и служении России барона Ивана Черкасова

Сегодня 6 февраля. В этот день в 1692 году родился государственный деятель, тайный советник, барон Иван Черкасов.

О его личности и служении России — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

Иван Антонович Черкасов, малороссийского происхождения, всю свою службу проходил в Великой России. Особого возвышения достиг при Петре I, войдя в число лиц, вполне доверенных, сопровождал его в заграничных путешествиях, заведовал его кабинетом. Но после смерти Петра, став оппонентом Меньшикова, подвергся опале, которая счастливо закончилась воцарением Елизаветы Петровны.

Пригласив к себе Черкасова, она доверила ему свой кабинет. Через руки Ивана Антоновича проходили все дела, как государственной важности, так и малозначительные. От Елизаветы он получает баронское достоинство. Отвечает за производство русского фарфора, принимает участие в дипломатических делах. Почил он в 1758 году.

Ему досталась непростая эпоха, конец XVII — середина XVIII столетия. Видим, какое значение в жизни личности имеет исполнительность, умение слышать слово первого лица, государя, государыни и находить общий язык с монархом.

Давно ушла эта эпоха париков, камзолов. Но сегодня, посещая музеи, знакомясь с мемуарами того времени, мы видим, как империя Российская отстраивалась, благоукрашалась благодаря жертвенным трудам образованных и волевых людей того времени, к числу которых принадлежал Иван Антонович Черкасов.

Все выпуски программы Актуальная тема