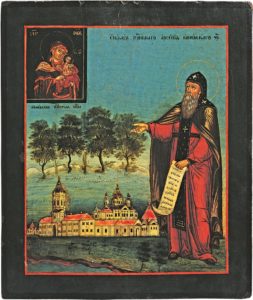

В «великое море Нево» — так в древности называли Ладожское озеро — вышла небольшая парусная ладья. Управлял ей в одиночку инок Арсений. Он был опытным путешественником. За свою жизнь монах повидал немало дорог и водных путей. Уроженец Великого Новгорода, инок Арсений только вернулся с Афона, где прожил несколько лет, и теперь стремился на север. Он вез с собой благословение со Святой Горы — икону Божьей Матери. Арсений искал уединённое место для иноческой жизни и добрался до пустынного острова Коневец.

Инок стремился уйти еще дальше на Север. Арсений дважды пытался продолжить свое плавание, но каждый раз на Ладожском озере внезапно начиналась буря, и ладью Арсения прибивало обратно к острову. Инок увидел в этом указание Божье, и решил остаться. Так в 1393-м году на маленьком безлюдном острове Коневец посреди Ладоги зародилась монашеская жизнь.

Инок Арсений положил начало Коневскому монастырю. Эта обитель сыграла большую роль в христианской миссии среди местного населения. Карелы приняли крещение еще в 13-м веке, но даже спустя полтора столетия не все расставались с поверьями язычества. Остров Коневец, расположенный очень близко от побережья Ладоги, карелы издревле использовали как летнее пастбище для лошадей и приносили здесь языческие жертвы. Они верили, что скот их остается здесь целым и невредимым оттого, что его берегут духи, живущие под огромным камнем в глубине острова и оставляли ежегодно в дар духам лошадь.

В конце 14-го века инок Арсений, возможно, застал еще обычай жертвоприношений, которые карелы совершали у гранитного валуна — Конь-камня. Как повествует житие преподобного Арсения, инок нашёл это место «пуще дремучего леса бесовским ужасом окруженным». По преданию, Арсений провел ночь в молитве на Конь-Камне, под утро совершил крестный ход вокруг валуна с афонской «Святогорской» иконой Богородицы и окропил его святой водой. Позднее на вершине Конь-камня была построена часовня, которая сохранилась на этом месте до наших дней.

Инок Арсений прожил на острове Коневец в совершенном уединении около трёх лет. Он снискал славу подвижника, к нему начали приходить ученики, и вскоре был учреждён Рождество-Богородичный мужской монастырь. Преподобный Арсений и его братия были призваны врачевать следы языческих обрядов и суеверий в среде карел и формировать истинно христианское мировоззрение.

Арсений стал первым игуменом Коневской обители. Со временем монашеская братия росла численностью, а остров Коневец покрывался церковными строениями и кельями. На Коневце появилась и Святая гора — как воспоминание об Афоне, откуда преподобный Арсений принес устав своей обители и «Святогорскую» икону Божьей Матери.

Преподобный Арсений сумел превратить языческий остров Коневец в обитель святости и истины. Основанный им Коневский Рождество-Богородицкий монастырь стал одним из форпостов православия.

«Византия в эпоху Македонской династии». Дмитрий Казанцев

Гостем программы «Светлый вечер» был кандидат юридических наук, специалист по истории и культуре Византии Дмитрий Казанцев.

Разговор шел о периоде политического и духовного расцвета Византии в эпоху Македонской династии девятого-одиннадцатого веков.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед об истории Византии, в частности о государственном и церковном ее аспектах.

Первая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена формированию государственного и церковного управления в Византии (эфир 26.01.2026).

Вторая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена истории Византии от Константина Великого до императора Юстиниана (эфир 27.01.2026).

Третья беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена истории Византии от императора Юстиниана до иконоборчества (эфир 28.01.2026).

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Общее дело» — итоги 2025 года». Протоиерей Алексей Яковлев

У нас в гостях руководитель волонтерского проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело», настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве протоиерей Алексей Яковлев.

Мы говорили о развитии проекта «Общее дело», об экспедициях на Русский север, о самых необычных и интересных экспедициях 2025 года и о планах на 2026 год, о том, кто может принимать участие в таких поездках, как они влияют на детей и взрослых, а также о духовных открытиях, которые приносит соприкосновение с историей уникальных деревянных храмов.

Ведущая: Кира Лаврентьева

Все выпуски программы Светлый вечер

Крестовоздвиженский женский монастырь города Нижний Новгород

В каждом русском городе издревле создавались монашеские обители. В городе Нижний Новгород исторически женских монастырей было три, и все они слились в один — Крестовоздвиженский монастырь.

Его основательницей является супруга Святого Благоверного Князя суздальско-нижегородского Андрея Константиновича, Святая Преподобная Благоверная Княгиня Феодора. Князь почил о Господе рано, и в возрасте 25-ти лет Княгиня осталась вдовой. Все свои силы и средства она вложила в, созданную ею обитель.

Многие века с 1365-го года рядом с Кремлем и на его территории звучала монашеская молитва. А в 1812-м году женский монастырь стал разрастаться и благоукрашаться на новом месте. Сейчас это центр Нижнего Новгорода. Рядом с обителью, на площади Лядова, прежде Крестовоздвиженской, возвышается Крест. Главными святынями монастыря являются образы Честнаго Животворящего Креста Господня. Один из них обретен совсем недавно, в 2023-м году.

О жизни обители сквозь века и о возрождении монастыря наша программа.

Анны Ежовой

Фотографии предоставлены Крестовоздвиженским женским монастырем.

Все выпуски программы Места и люди