— Возьми меня с собой, Парашенька! Очень прошу тебя, сестрица!

— Опять ты, Маша, за своё. Ну как я могу тебя взять? Ведь я не погостить в монастырь отправляюсь, а, даст Бог, насовсем. Как ты станешь домой возвращаться одна? Нет, родная, не проси!

— И я с тобой насовсем! Когда мы в прошлом году на богомолье в Дивеево были — как мне хотелось там остаться! Закуталась бы я в черный плат, и молилась бы Господу. Очень уж сладка жизнь монашеская!

— Сама ты, Маша, не знаешь, что говоришь. Монашество — это крест, это труд, и нелёгкий. Сестры молятся от рассвета до заката, да работают не покладая рук. Какая уж тут сладость?

— Да разве это не сладко — потрудиться для Господа, себя не пожалеть? Как бы я хотела этого. Возьми меня с собой, голубушка?

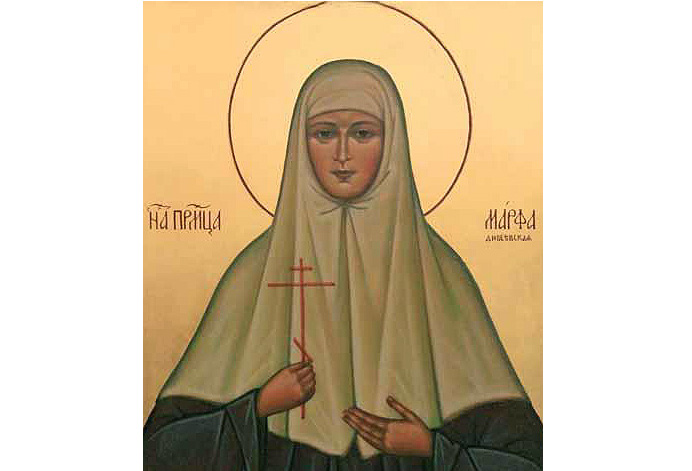

Прасковья Милюкова с сомнением смотрела на младшую сестру и недоверчиво качала головой. Марии было всего тринадцать лет. Беленькая, голубоглазая, молчаливая, она была похожа на нежный северный цветок, который цветет в тени, прячется от солнечных лучей. С детства Маша сторонилась шумных игр и очень любила молиться, уединившись от людей. О чем девочка вела разговор с Богом, никто не знал. Но все отмечали её доброту, сердечность и отзывчивость. Что ни попросишь — всё сделает. Не под силу получит задание от взрослых — закусит губу, а выполнит. «Из неё, пожалуй, и впрямь монахиня получилась бы, — думала Прасковья, — но не сейчас. Попозже. Пусть подрастет».

Прасковья чувствовала ответственность за сестру. Они рано остались сиротами, в семье был еще старший брат Иван — на него и решено было оставить Машу. Сама Прасковья направлялась в Дивеево, чтобы принять иночество и вверить себя духовному руководству мудрого иеромонаха Серафима. Он жил в Саровской обители, но сестёр дивеевских опекал, как родной отец. Девушка вспомнила старца и решила вдруг: «Возьму, пожалуй, Машу. А там как батюшка благословит».

Преподобный Серафим встретил сестёр ласково. «Не нужно тебе возвращаться, радость моя! Оставайся в Дивеево, самое тебе тут место!», — благословил он Марию. И потекли её монастырские будни и праздники. Как и мечтала, девочка закуталась в чёрный платок и ходила, потупив взор, не глядя по сторонам, сосредоточившись на своей сокровенной внутренней жизни. Однажды Мария огорошила Прасковью вопросом.

— Парашенька, а монахи — какие они? На батюшку, что ли, похожи?

— Удивляешь ты меня, Маша! Ты же бывала с поручениями в Саровской обители — небось, и монахов там сама видела?

— Нет, сестрица, не видела. Батюшка Серафим запретил мне глядеть на них, и я так повязываю платок, чтобы видеть только дорогу у себя под ногами.

Послушание и старательность, милосердие и скромность были неизменными чертами этой удивительной отроковицы. Все, кому доводилось встретиться с ней, говорили, что она похожа на ангела. Мария стала одной из первых насельниц Мельничной общины, особенность которой была в том, что её составляли одни только девицы. Но прежде чем поселиться в новой обители, её следовало обустроить.

По благословению старца Серафима, Мельничную общину обнесли валом и канавкой, по которой, по слову преподобного, прошла Сама Божия Матерь. Девушки-инокини сами копали землю. Участвовали они и в строительстве церкви Рождества Богородицы. Мария не дожила год до освящения этого храма. Она отошла ко Господу 21 августа 1829 года в возрасте девятнадцати лет. Преподобный Серафим так говорил о её кончине: «Когда в Дивееве строили церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили камушки, кто по два, кто по три, а она-то, матушка, наберет пять или шесть камешков, и несет с молитвой на устах, молча возносит свой горящий дух ко Господу! Скоро с больным животиком и преставилась Богу!».

Когда стали хоронить Марию, старец открыл сёстрам, что девушка тайно приняла великую схиму с именем Марфа. Это самый строгий монашеский постриг, обеты которого подразумевают полное отречение от всего мирского ради единения со Христом. Марфа совершила этот подвиг — до самоотречения, до смерти. И Господь пересадил нежный северный цветок в лучший сад Небесного Царства.

Алексей Венецианов. «Возвращение солдата»

— Маргарита, сколько у тебя старых фотографий! Вся история семьи! Прабабушки, прадедушки... А вот это кто на снимке — солдат в униформе царской армии? Тоже твой родственник?

— Да, Олечка, это мой прадед по отцовской линии, Иван Михайлович. Я мало о нём, к сожалению, знаю.

— Вероятно, он был военным?

— Да нет, Иван Михайлович в армии служил как все, по призыву.

— А ведь в то время, если не ошибаюсь, воинская служба по призыву длилась довольно долго?

— Да, во времена прадеда, во второй половине 19-го века, в действующую армию призывали на целых 7 лет. Но ведь были времена, когда солдаты служили и ещё дольше — по 20 лет! Такая воинская служба называлась рекрутской повинностью. Те, кому выпадал солдатский жребий, надолго расставались с домом и родными.

— Большая честь — послужить Отечеству! Но разлука с семьёй, конечно, долгая... Зато какая, наверно, была радость, когда рекрут возвращался со службы домой!

— Да! Не случайно этот сюжет был популярным у живописцев 18-19 (восемнадцатого-девятнадцатого) столетий. Мне, например, сейчас вспомнилась картина Алексея Гавриловича Венецианова «Возвращение солдата».

— Вот бы взглянуть на неё!

— Полотно экспонируется в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга. Но у меня где-то была репродукция. Сейчас найду.

— Замечательно, очень хочется увидеть картину!

— Ну, вот и она, даже искать долго не пришлось. Алексей Венецианов написал её в 1830-х годах. Вообще-то «Возвращение солдата» — это часть диптиха. Венецианов создал два полотна, объединённых общей темой. Первая картина называется «Проводы рекрута». На ней отец благословляет новобранца на долгую воинскую службу. Ну, а на картине «Возвращение солдата» мы уже видим события, которые происходят спустя 20 лет.

— На лицах персонажей нет бурных эмоций. Я вижу на них трепетное благоговение. Мать смотрит на сына, молитвенно сложив руки. Отец солдата бережно обнимает её за плечи, желая успокоить и ободрить. Но и сам смотрит на сына, как будто ещё не до конца верит в его долгожданное возвращение.

— Солдат возвратился домой во время жатвы — самой горячей крестьянской поры. Видишь, семья в поле, отец и мать сидят на связанных снопах? Но все словно забыли о работе и собрались вокруг солдата. И это можно понять: родные не видели его двадцать лет! Венецианов запечатлел, пожалуй, наиболее удивительный и глубокий момент встречи после долгой разлуки. Ликование, объятия — всё это будет немного позже. А сейчас родные и сам солдат просто смотрят друг на друга с огромной любовью.

— За время многолетней военной службы в семье, наверное, многое изменилось. Вышли замуж сёстры, женились братья, у солдата появились племянники. Одного из них, самого младшего, он успел взять на руки. А на заднем плане картины, из-за пригорка, идут к семье солдата люди — наверное, это односельчане спешат поздороваться.

— Интересно, что такое обилие персонажей на одной картине совсем не свойственно Венецианову. Обычно художник изображал одну, максимум две фигуры. Чаще всего писал портреты. Однако именно в 30-е годы 19 века Алексей Гаврилович начал искать новые направления в творчестве. И сосредоточился на жанровых сценах из деревенской жизни, которая всегда его интересовала.

— Но ведь жанровые полотна обычно динамичны, в них чувствуется движение, действие. А у Венецианова в «Возвращении солдата» — скорее, тихая созерцательность.

— Олечка, ты ухватила суть! Действительно, сцена на картине «Возвращение солдата», на первый взгляд, может показаться как будто неподвижной. Однако движение здесь — не в фигурах, а в душах персонажей. Как говорят искусствоведы, Венецианов всегда был лириком и созерцателем. И одним из тех художников, кому удавалось передать мгновение вечности.

— А ещё я обратила внимание на то, в каких светлых тонах написана картина. Жёлто-золотое поле, бело-розовое небо. И одежда у большинства героев — тоже светлых оттенков.

— Ну а как же иначе! Ведь возвращение солдата — это всегда светлое событие! Думаю, таким образом художник хотел это подчеркнуть.

— И глядя на эту картину так хочется сказать: слава всем нашим доблестным воинам!

Все выпуски программы Свидание с шедевром

Николай Бурдастов «Святой Варнава строитель»

— Андрей Борисович, дорогой, как я рада, что вы пришли! Мне не терпится поделиться!

— Чем же, Маргарита Константиновна?

— Открытием! Я открыла для себя нового художника! Помогала делать презентацию одной из своих учениц о преподобном Варнаве Ветлужском. И вот, посмотрите, какую замечательную картину обнаружила в интернете! Садитесь к компьютеру, так вам удобней будет. Здесь у меня файл открыт.

— О, мне знакомо это полотно! Оно называется «Святой Варнава строитель». Его написал в 1989 году талантливый нижегородский художник Николай Юрьевич Бурдастов.

— Удивительная работа! Без пафоса, в простоте, художник поведал эпизод из жизни святого. Варнава и два его сподвижника строят церковь на реке Ветлуге, в ста пятидесяти километрах севернее Нижнего Новгорода.

— Мы видим иноков на высоком холме. Варнава стоит с деревянным ведром в руках, он ходил к реке по воду. Его спутники отдыхают от работы на свежеструганных брёвнах, отложив топоры и пилы. Дерево отливает золотом, кажется, от него исходит тёплый медовый свет, преображающий пространство вокруг. Этот символ помогает почувствовать, что вершится святое дело.

— Вершится в тишине, вдали от людей.

— В тех краях и сейчас на сотни километров простираются густые леса. А уж в пятнадцатом веке, когда жил преподобный, и вовсе было безлюдно. И художник смог это показать, грамотно выстроив экспозицию. Ветлуга извилистой серой лентой убегает за горизонт, а вокруг нее темнеет тайга.

— И в этой непролазной глуши усердием монахов появился Троице-Варнавинский монастырь. А потом вокруг него образовалось селение.

— Славное Варнавино! В восемнадцатом веке ему присвоили статус уездного города. Обитель к этому времени упразднили, монастырский Троицкий храм стал приходским. Под его сводами в серебряной раке до революции 1917 года почивали мощи преподобного Варнавы. Святого почитали основателем и небесным покровителем Варнавина.

— После революции всё, конечно же, изменилось...

— Конечно же! Варнавино стало считаться рабочим посёлком. Троицкую церковь в тридцатых годах прошлого века снесли, мощи святого Варнавы пропали. И сама память о преподобном была стёрта из истории Варнавина. А вот восстанавливать её начали как раз благодаря Николаю Бурдастову.

— Правда? Интересно!

— Ещё как интересно! В 1988 году он получил задание от Нижегородского фонда Союза художников написать историческое полотно для Варнавинского краеведческого музея. Местное начальство предложило посвятить картину установлению советской власти в посёлке. А художник возразил: «Ведь история Варнавино началась не в семнадцатом году. Почему бы не обратиться к её истокам?»

— Смело! И разрешили?

— Да, сказали — пиши, только без религиозной пропаганды. И он создал ту самую картину, которая вам так понравилась...

— И в которой есть подлинная жизнь, объединяющая земное и небесное.

— Может быть, именно поэтому полотно Николая Бурдастова вызвало искренний отклик в сердцах жителей поселка. Их тронула фигура святого на фоне привычного, родного пейзажа. Люди осознали, что вот так же просто преподобный может войти в жизнь каждого из них.

— История создания картины «Святой Варнава строитель» — словно продолжение жития преподобного...

— А сама картина — это молчаливая проповедь об истинной вере, уходящая в века...

Картину Николая Бурдастова «Святой Варнава строитель», можно увидеть в Историко-художественном музее посёлка Варнавино Нижегородской области

Все выпуски программы: Краски России

Михаил Кугач «Ветка яблони»

— Как тебе Приморская картинная галерея, Саша?

— Здесь есть особый колорит, Андрей! Чувствуется, что мы на Дальнем Востоке, и Япония недалеко.

— Как интересно! Что ты имеешь в виду?

— Вот, например, картина Михаила Кугача «Ветка яблони». Напоминает о традиции любования сакурой. У меня был японский календарь с подобным изображением — там тоже цветущая ветвь, только не яблони, а сливы.

— Суждение смелое! Но только ошибочное. Картина Михаила Кугача написана в традициях русского реализма.

— А в чём принципиальное отличие между русской и японской традицией, если изображено одно и то же — цветущая ветка?

— Для японского изобразительного искусства характерен минимализм — лаконичная композиция, ограниченная цветовая палитра, пустое пространство вместо фона. Рисуя сакуру, японец постарается избежать лишних деталей, чтобы внимание зрителя было сосредоточено на самом растении.

— А русский художник?

— А русская реалистическая школа предполагает срез жизни в её полноте, неповторимое мгновение во всех подробностях.

— Поясни, пожалуйста, на примере картины Михаила Кугача.

— С удовольствием. Смотри. Ветка стоит на подоконнике в высоком прозрачном бокале с изящной изогнутой ручкой. Яблоневый цвет сияет белизной, создаёт контраст с сумеречным пейзажем за окном. В квадрате между рамами видна река, за ней — густой лес. По воде бежит рябь — то ли ветер её возмутил, то ли дождь.

— А скорее всего, и то и другое. В мае, когда цветут яблони, часто бывает такая капризная погода. Судя по тому, как темнеет лес, только что прошла гроза. Наверное, это она сломала ветку, которую Михаил Кугач бережно поставил в стакан.

— Он, можно сказать, короновал яблоневый цвет — смотри, как сияет золотой ободок на стеклянном бокале, который служит вазой. Солнце играет бликами на нём, бросает тени на подоконник. Буря позади, и красота торжествует!

— Не картина, а живописный рассказ! Даже поэма! Нужно уметь так писать!

— Михаил Кугач постигал эту науку с детства. Он появился на свет в семье художников, Юрия Кугача и Ольги Светличной. Усвоил от родителей не только умение отражать на холсте цвета и формы, но и понимать природу. Передавать её совершенство, свидетельствующее о Создателе.

— Сверхзадача!

— Михаил Кугач сформулировал ее так: «Мы благоговейно славим Божий мир, делимся радостью от общения с природой». Мне кажется, в этом и есть основа традиций русского реализма.

— А у Кугача много единомышленников?

— Достаточно. В середине восьмидесятых годов прошлого века он создал творческое объединение художников-реалистов «Москворечье». Его участники поныне радуют зрителей новыми картинами.

— Такими же тёплыми и живыми, как «Ветка яблони» Михаила Кугача?

— Полотна русских реалистов разные по жанру. Это натюрморты, портреты, пейзажи, сцены из повседневной жизни. А объединяет их, как ты верно подметил, сердечная теплота и правдивость.

Картину Михаила Кугача «Ветка яблони», можно увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке

Все выпуски программы: Краски России