Встречают по одёжке, провожают по уму, нередко говорят о первых впечатлениях при знакомстве. Иногда в качестве такой «одёжки» выступает репутация, которая заранее настраивает нас на хорошее или плохое отношение к человеку. Из-за любви к женатому мужчине про Софью Прохорову с пренебрежением говорили, что она женщина с «прошлым». И только художник Иван Крамской сумел разглядеть в ней скромную и наивную девушку с прекрасным внутренним миром.

Встречают по одёжке, провожают по уму, нередко говорят о первых впечатлениях при знакомстве. Иногда в качестве такой «одёжки» выступает репутация, которая заранее настраивает нас на хорошее или плохое отношение к человеку. Из-за любви к женатому мужчине про Софью Прохорову с пренебрежением говорили, что она женщина с «прошлым». И только художник Иван Крамской сумел разглядеть в ней скромную и наивную девушку с прекрасным внутренним миром.

Юная Софья отличалась удивительными простотой и доверчивостью. Она влюбилась в художника Попова, который бросил её, как только раскрылось, что он уже женат. Жизнь бедной Софьи оказалась сломана. Молодой и красивой девушке не верили, что она стала жертвой обмана, знакомые насмехались над ней, а другие женщины смотрели на неё свысока. Софья уже была готова смириться со своей судьбой, когда неожиданно встретилась с Иваном Крамским.

Иван, студент Академии художеств, был высоким худым мужчиной. Его внимательные глаза поразили Софью – казалось, они проникали в самую её душу, узнав все сокровенные тайны. А светлый взгляд девушки привлёк Ивана. Он не мог себе представить, что это прекрасное существо, похожее на ангела, способно на поступки, которые ей приписывали сплетницы. И Крамской оказался прав.

Он очень долго присматривался к Софье и заметил, что она ведёт себя гораздо скромнее других женщин, которые гордятся своей незапятнанной репутацией. Девушка никогда не кокетничала, не выставляла напоказ свою красоту и не напрашивалась на комплименты. Иван чувствовал себя с ней намного лучше, чем с другими дамами, которые во всём искали выгоду для себя.

Как-то раз Софья обмолвилась, что готова полностью посвятить себя единственному мужчине и его интересам, заботиться о его детях и помогать в делах. Но разве найдётся человек, который возьмёт в жёны опозоренную девушку? Тогда Иван не выдержал и ответил Софье, что найдётся. А через несколько дней после этого разговора он сделал ей предложение руки и сердца.

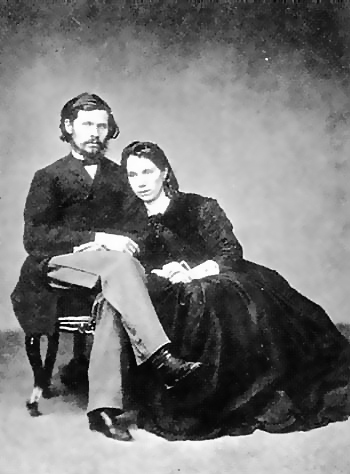

Родственники и знакомые отговаривали Крамского от этого брака. Они утверждали, что он очернит себя такой связью. Но Иван был непреклонен. В 1862 году они с Софьей повенчались, и для них начались тихие дни счастья…

КрамскИе прожили вместе 25 лет. Софья, как и обещала, действительно всегда была рядом с мужем. Она родила шестерых детей, хлопотала по хозяйству и вместе с этим успевала заниматься Петербургской артелью художников, которую Иван организовал для бедствующих коллег. Добрейшая Софья Николаевна, как называли её друзья Крамского, не только обустраивала быт артельщиков, но и улаживала их споры. Иван не раз признавал, что без неё он бы никогда не справился, а его знакомые с улыбкой вспоминали «артельный» самовар, который всегда кипел благодаря Софье. Чувствуя, как среди вспыльчивых мужчин нарастает напряжение, она сразу приглашала их выпить чаю, и внезапно оказывалось, что во время мирной беседы решить проблему намного легче, чем во время ссоры.

Жена стала для Крамского не только помощницей, но и советчицей в его творческих делах. «Молись за меня», - просил Иван, прежде чем приступить к ответственному заказу. «Если она говорит мне что-нибудь относительно моих работ, я беспрекословно подчиняюсь», - писал он друзьям.

Софья не покинула художника, даже когда у него открылась тяжелая стенокардия, или, как тогда говорили, «грудная жаба». Семья стала утешением для умирающего Ивана, и его глаза светились любовью при каждом взгляде на близких. Когда ему становилось грустно, Крамской приходил к жене и детям. Рядом с ними его печальные мысли отступали, и Иван радовался тому, что в молодости он поверил чистому и нежному сердцу Софьи, а не сплетням осуждающих её людей. Ведь именно благодаря этому выбору он обрёл большую и крепкую семью. А для многих современников эта счастливая семья стала примером того, какие обильные плоды дают чистота сердца и настоящее смирение даже оступившемуся однажды человеку.

«Неслучайная случайность»

В этом выпуске своими светлыми историями о том, как неожиданное событие, которое казалось на первый взгляд случайным, открыло Премудрость Бога и Его заботу о нас, поделились ведущие Радио ВЕРА Наталия Лангаммер, Анна Леонтьева, Марина Борисова, а также наш гость — клирик храма Ризоположения в Леонове священник Стахий Колотвин.

Все выпуски программы Светлые истории

22 декабря. О духовном смысле праздника Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

Сегодня 22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

О духовном смысле праздника — протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О сохранении дерзновения и надежды на Бога

В 3-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Боге: «Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца».

О сохранении дерзновения и надежды на Бога — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема