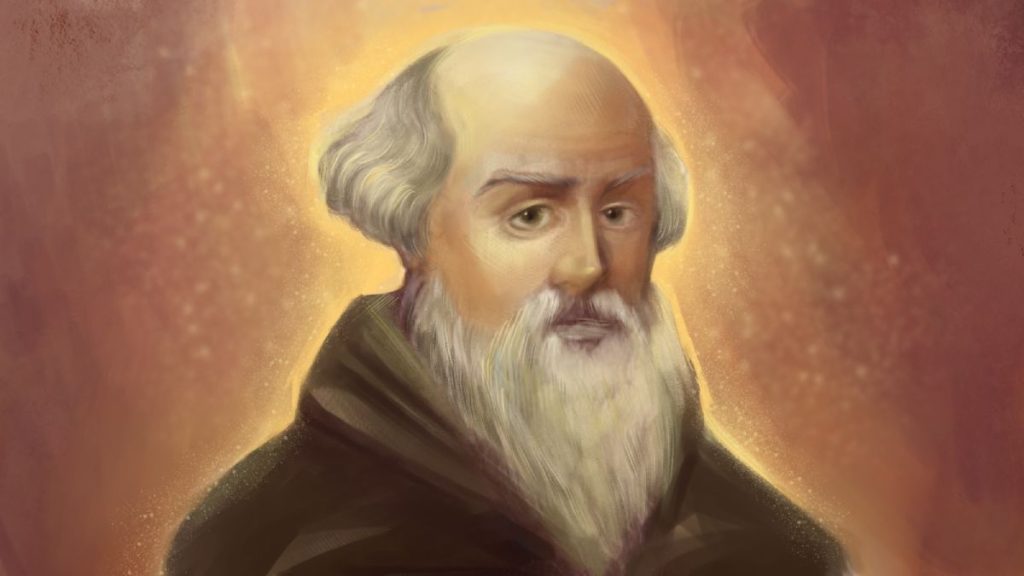

Гвидо д’Ареццо, известный как автор обучения певчих, сумел воплотить в музыке свои рационализаторские идеи, которые стали признанными во всем мире. Сегодня трудно представить, что когда-то не существовало нот, которые изобрел именно он.

Монах по имени Гвидо жил в одиннадцатом веке в Италии, где в городе Помпоза проводил уроки музыки в аббатстве святого Бенедикта. Нотного письма тогда не существовало, поэтому на уроки уходили долгие часы. Покинув аббатство после того, как придуманные им способы для исправления ситуации там не поддержали, Гвидо неожиданно нашел влиятельного единомышленника в лице Теодольда, епископа города Ареццо. Епископ пригласил монаха руководить монастырской капеллой и назначил начальником детского хора в школе при городском кафедральном соборе. Именно там Гвидо придумал ноты.

Что такое «Гвидова рука» и как она связана с дирижерским искусством? И какой международный конкурс назван в честь Гвидо?

Из окон аббатства святого Бенедикта в итальянском городке Помпоза доносилось пение. Там шли занятия музыкой. Урок вёл старший певчий хора — монах по имени Гвидо. Он пропевал строки церковного гимна, одну за другой. Остальные повторяли за ним. Хору нужно было запомнить мелодию со всеми её нюансами. Поэтому Гвидо пел очень терпеливо. Иногда братья ошибались, он поправлял их, и всё приходилось начинать сначала. Так — на слух — заучивали музыку в одиннадцатом веке. Почему? Да потому, что записывать на бумаге мелодию для целого хора в то время ещё не умели. Нотного письма попросту не существовало.

Заучивать музыку подобным образом было сложно. На занятия уходили долгие часы. Гвидо серьёзно переживал по этому поводу. Ведь получалось, что на распевки монахи тратили даже больше времени, чем на молитвы. Ситуацию нужно было исправлять. Сделать так, чтобы каждый сразу понимал, что и как ему нужно петь. Гвидо думал, искал разные способы. Он стал подсказывать хору высоту звуков с помощью движений руки — вверх или вниз, чтобы певцы могли быстро сориентироваться хотя бы в тональности. Однако монахи новшества не поняли. Да ещё и пожаловались аббату. Мол, где это видано, чтобы старший певчий руками, как мельница, размахивал. Аббат с монахами согласился, и наложил на новаторство строжайший запрет.

После этого Гвидо покинул аббатство. И через некоторое время неожиданно нашёл влиятельного единомышленника в лице Теодольда, епископа города Ареццо. Епископ пригласил монаха руководить монастырской капеллой — то есть, певчими. А кроме того, назначил начальником детского хора в школе при городском кафедральном соборе. Но самое главное — дал Гвидо полную свободу для воплощения его рационализаторских идей в музыке.

И вот на одно из занятий с хором Гвидо принёс лист бумаги. На нём были начерчены горизонтальные полосы. На них и между ними монах нарисовал квадратики. И подписал их буквами: ре, ми, фа, соль, ля. Значки Гвидо назвал нотами.

В таком виде его воспитанники из детского хора и певцы из капеллы удивительно легко схватывали мелодию. Как мы сегодня говорим — читали с листа. Не нужно было больше тратить время на изнурительные спевки с запоминанием на слух. А чтобы ученикам было ещё удобнее, Гвидо довёл до ума придуманную им ещё в аббатстве Помпозы особую систему управления хором с помощью движений руки. Впоследствии эта методика такое название и получила — «Гвидова рука». Эту технику по сей день используют преподаватели музыкальных школ. И именно она легла в основу дирижёрского мастерства.

Способ записи музыкальных произведений, который придумал итальянский монах Гвидо д’Ареццо — то есть, Гвидо из Ареццо, со временем распространился по всему миру. И сегодня сложно даже представить, что когда-то не существовало нот. В честь их изобретателя был назван известный международный конкурс исполнителей хоровой музыки, который ежегодно проходит на его родине, в Италии — «Конкурс хористов имени Гвидо д’ Ареццо».

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2023»

Все выпуски программы Жизнь как служение

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема