А в восемь вечера у нас в студии директор музея святителя Луки Крымского в Феодоровском монастыре Переславля Залесского, писатель, журналист Екатерина Каликинская.

Разговор пойдет об образах святых новомучеников в современной художественной литературе, какими предстают реально существовавшие люди и как в произведениях отражается их святость и подвиг.

Этой беседой мы продолжаем цикл программ об образах святости в русской литературе.

Первая беседа была с Ириной Мелентьевой об образах святых в древнерусских произведениях.

Вторая беседа была с протоиереем Павлом Карташевым об образах святости в «Капитанской дочке».

Третья беседа была с протоиереем Павлом Карташевым об образах святости в романе «Идиот».

Четвертая беседа с Ириной Мелентьевой была посвящена образам святости в произведениях Н.С. Лескова.

Ведущая: Алла Митрофанова

А. Митрофанова

— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА. Дорогие друзья, на этой неделе мы говорим о святости, образах святых в литературе. И как-то так логично получается, наш цикл в понедельник начался с разговора о литературе древнерусской, а вот сегодня поговорим практически о наших современниках, о тех святых, про которых пишут книги. Уже, между прочим, не только это литература историческая или основанная исключительно на документах, но и литература художественная. И для меня это очень важно, потому что художественная литература именно помогает нам сопрожить те драмы, коллизии, через которые проходили люди, на линейке времени не так далеко от нас и отстоящие, но те реалии, в которых они жили, нам уже зачастую не очень хорошо известны. Благодаря художественной литературе мы приближаемся к этим людям. А когда в этом смысле речь идет о новомучениках и исповедниках Русской Церкви, мне кажется, что это тем более важно. Мы начинаем их лучше понимать, и нам становится ближе их подвиг. Я Алла Митрофанова. В нашей студии Екатерина Игоревна Каликинская, директор Музея святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, автор пяти книг о нем. Пяти книг научных, правильно, Екатерина Игоревна?

Е. Каликинская

— Да.

А. Митрофанова

— Помимо этого есть еще художественные произведения.

Е. Каликинская

— Ну, скажем так, документальных.

А. Митрофанова

— Документальных.

Е. Каликинская

— Достаточно популярных, но документальных.

А. Митрофанова

— Писатель, сценарист, журналист, лауреат премий «Золотой Витязь» и имени Аксакова — две премии у вас за ваши труды. И передо мной лежат ваши удивительные книги, посвященные новомученикам и исповедникам Русской Церкви. Это сборники новелл, повестей, скажем так, и в каждой повести переплетаются судьбы, наверное, как бы сейчас мы сказали, простых смертных, людей типа нас, и тех, кто живет рядом с ними. Вот это как раз те люди, которые — я не знаю, у вас, видимо, такой художественный прием, они становятся не главными действующими лицами, те, что потом будут прославлены в лике святых, а они становятся помощниками. Иногда становятся просто даже, извините, фоновыми фигурами, чтобы лучше раскрыть, подсветить характер главного героя. И меня, конечно, поразил этот художественный прием, он мне очень понравился. Причем главными героями зачастую становятся подростки. Дети, подростки или люди, проходящие разные возрасты, и вот в том числе на подростковом возрасте внимание здорово акцентируется. Поэтому если книгу читает подросток, то он волей или неволей главного героя начинает соотносить с самим собой. Книга, которая называется «Стяжавшие свет» — это первая, вторая — «Сохранившие любовь». А, наоборот, «Сохранившие любовь» и «Стяжавшие свет». Ну видите, я в другом порядке читала. И мне бы хотелось, чтобы мы поговорили о вашем опыте знакомства с судьбами этих удивительных людей, практически наших современников, новомучеников и исповедников Русской Церкви, и этом пути трансформации их опыта в художественные произведения. По правде говоря, я впервые с такой масштабной работой сталкиваюсь. Так или иначе, понятно, что новомученики, они фигурируют сейчас где-то там в кино или тоже в литературе, но чтобы вот так это было масштабно, прицельно и здорово сделано, я с этим сталкиваюсь впервые. Спасибо вам большое за этот труд.

Е. Каликинская

— Спасибо вам, Алла.

А. Митрофанова

— Да, я уже делилась, дорогие слушатели, с Екатериной Игоревной своей проблемой. Я тут села готовиться к нашей сегодняшней встрече, Екатерина Игоревна мне любезно подарила свои книги. Я думаю: сейчас быстренько пролистаю... и попала. Я забросила Диккенса, я забросила Толстого...

Е. Каликинская

— Очень лестно.

А. Митрофанова

— Я сидела с этими книжками, не могла оторваться, с комом в горле. И думала: елы-палы, извините за выражение. Страна моя родная, а что ж ты делаешь со мной? Наверное, можно вот эту строчку тоже эпиграфом вынести.

Е. Каликинская

— Да, конечно. Я бы сказала, что все-таки главный герой, наверное, этих двух сборников — это Россия.

А. Митрофанова

— Со всеми своими перипетиями.

Е. Каликинская

— Да, незримый герой, который проходит через каждый рассказ. А этот метод, о котором вы сказали, Алла, возник у меня еще достаточно давно, когда я написала первую художественную книгу о святителе Луке. Занимаясь более десяти лет его биографией, я столкнулась с таким явлением. Сейчас у нас вообще принято святителя Луку превращать в какого-то Деда Мороза такого для всех: сделай мне то, вылечи мне это, помоги мне там-то. А когда я читаю воспоминания современников о нем — там самые разные мнения. Там кто-то называет его жестоким, кто-то называет высокомерным...

А. Митрофанова

— Суровым.

Е. Каликинская

— Суровым, да. И я даже с удивлением, но непонятным точно. практически всем непонятным. И я тогда задумалась: а кто же мог видеть будущего святителя святым при жизни? И подумала, что, наверное, это были дети. Потому что детям все-таки... Но у них есть безошибочное чувство правды, у них есть безошибочное чувство любви, они чувствуют любовь, они чувствуют настоящесть человека. И тогда я написала повесть «Один в поле воин». Она уже сейчас второй раз издана издательством «Вольный странник». Она, кстати, тоже получила премию «Просвещение через книгу» как лучшая книга для детей и подростков. И в ней как раз жизнь свидетеля Луки предстает глазами детей где-то там 10−12 лет, подростков.

А. Митрофанова

— Разных поколений.

Е. Каликинская

— Разных поколений одной семьи в Переславле-Залесском. Вот такой прием был. И книга эта как-то очень сильно дошла до читателя, очень хороший получила отклик. Когда же я начала и задумалась, что вот хорошо бы вообще написать о новомучениках, это связано, собственно, с тем, что я много езжу на конференции по новомученикам, участвую в разных мероприятиях, в разных епархиях. И возникла мысль, что нужно таким же образом попробовать написать о разных людях. Причем я сознательно выбирала, скажем так, своих героев из людей разных сословий. Потому что, когда я начала делать передачу, когда я стала писать только о княжеских или просто очень знатных дворянских фамилиях, из которых произошли вот новомученики, я подумала: стоп, а другие люди, а крестьяне? А русские крестьяне, которые всегда, вот не знаю, мне тоже всегда была важна вот эта тайна святости русского крестьянского народа, который сам, святитель Лука всю жизнь служил ему и в конце жизни говорил: «Крестьянский народ наш — Божий народ, тот, который вереницами шел за тысячи верст в Киево-Печерскую и Троице-Сергиеву Лавры». Для меня вот эти слова — они святые. Поэтому я стала искать и среди крестьян. И, конечно, нашла. И среди горожан. Из самых разных точек России, самых разных сословий, с самыми разными судьбами были герои. И когда я начала писать, вот я уже тогда понимала, что сейчас издается литература о новомучениках. Хотя я не скажу, что вот меня она полностью удовлетворяет. Потому что много формального, сухого, того, что важно как бы, но в то же время хочется, чтобы это было широко, для людей. И я подумала, что вот молодежь, их ведь не достанешь через интеллект. У них забиты все каналы уже информационно, забиты. Значит, у нас остается сердце. Сердце, которое свидетель Лука считал главным органом познания человека. Ну а сердце достигается через эмоции, понятно. И через те эмоции, которые молодому человеку близки. Потому что какими бы ни были, начиная от мальчиков Римской империи до наших современников, и подростки, и молодежь все равно проходят через определенные этапы и решают одни и те же задачи, одни и те же проблемы возникают. То есть человеку нужно определиться, кто он в этом мире, чем он будет заниматься, с кем он дружит, кого он любит, что такое дружба, что такое любовь, как он отстаивает свое «я», свое убеждение, свой путь. И, собственно, в каждом рассказе именно такие ступени созревания, именно такие проблемы. И мне кажется, что это должно достигать сердца молодых людей. По крайней мере, по своим ученикам воскресной школы, уже таким подросшим, уже поступающим в вузы, я знаю, что они вместе с родителями читали еще в рукописи эти рассказы, и они их взволновали.

А. Митрофанова

— У вас была фокус-группа своя.

Е. Каликинская

— Да, конечно.

А. Митрофанова

— Замечательно. Вот, кстати, я тоже у вас хотела об этом спросить. Вы ведь в фокусе внимания держите не только тех новомучеников и исповедников, имена которых на слуху — Царская семья, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, они все герои ваших книг, безусловно. Но вот, например, про святых супругов священномученика Тихона и исповедницу Хионию Архангельских я узнала из вашей повести. Из вашей повести, которая называется «Три Тихона». И поймала себя на том, что вообще совершенно далеко не всех новомучеников я знаю. Хотя, казалось бы, это настолько близко опять же к нам по времени, это настолько важно для понимания того, какую трансформацию мы пережили в XX веке. А без этого мы не поймем, кто мы сейчас и с какими вызовами мы сейчас сталкиваемся. Мы просто эти вызовы можем даже не замечать и не рефлексировать на эту тему, а они есть. И я поняла, что я такая не одна, что для огромного количества людей подвиг новомучеников и исповедников не стал фактом сознания, как сейчас принято говорить, не стал фактом общественного сознания. Потому что людей, которые знают новомучеников и исповедников по именам — не самых известных, а, скажем, вот те сотни людей, пострадавших за Христа в XX веке, таких очень мало. Может быть, историки сейчас, люди, которые профессионально этим занимаются или подвижники, подвижники веры, подвижники Бутовского полигона, пожалуйста, люди, создающие Книгу памяти. Но для нас, широких читателей, зрителей, слушателей, как правило, огромный пласт имен пока еще под спудом история. Может быть, у вас есть ответ на вопрос, почему это так?

А. Митрофанова

— Екатерина Игоревна Каликинская, директор Музея святителей Луки (Войно-Ясенецкого) в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, писатель, сценарист, журналист, лауреат премий имени Аксакова и «Золотой Витязь» проводит с нами этот «Светлый вечер». И говорим мы о трудах Екатерины Игоревны по изысканию истории новомучеников и исповедников Русской Церкви. Екатерина Игоревна.

Е. Каликинская

— Отвечаю сначала на ваш вопрос, Аллочка. У меня получилось так, что новомученики как бы вот меня призвали для этой работы. Во-первых, святитель Лука, с которым я сначала как-то опасалась, в общем, так сказать, входить в эту тему — кто я такая, собственно. Но когда я сделала какие-то первые движения, то вот просто правнучка святителя, Татьяна Валентиновна Войно-Ясенецкая, мне позвонила и сказала: я прошу вас лично заняться биографией дедушки. Все, вопросов нет. Что же касается новомучеников Архангельских, на самом деле они достаточно известны. Потому что, во-первых, это святая супружеская пара — это огромная редкость. Но у меня личное как бы здесь было призвание. Потому что со мной на биологическом факультете МГУ училась Таня Архангельская. Мы жили с ней даже в одной комнате общежития МГУ. Красивая, по-васнецовски красивая девушка, очень молчаливая, очень строгая, которая обычно не заморачивалась тем, чем девочки заморачиваются в 18 там, 19 лет. И в какой-то момент... Ну то есть мы дружили, причем она такой очень цельный человек, я всегда чувствовала какую-то глыбистость внутри, и потом сформулировала для себя такую аксиому, что с Татьяной хорошо молчать и идти вместе куда-то, и что-то делать. Вот это такой был человек. И однажды мы с ней вместе отдыхали, и в какой-то такой задушевной вечерней беседе она сказала, что а вот мои бабушка и дедушка — новомученики. Я знала и Татьянину маму с детства студенческого — тоже такую высокую, синеглазую, строгую женщину, Елену Тихоновну. Она последний ребенок матушки Хионии и отца Тихона. И я стала смотреть, что же это, какие это были люди. Тогда Татьяна мне предоставила рукопись воспоминаний своей тетки, Веры Тихоновны. Она средний ребенок. Там у них было 18 детей, 9 остались живых. Причем был мальчик, которого при жизни считали святым. Он умер до семи лет, и он вот еще в таком детском возрасте предсказывал односельчанам, где искать корову, вернется ли с войны муж, брат — то есть вот была уже там вообще-то такая в поколениях на самом деле святость. Один из предков этих новомучеников был келейником Илариона Троекуровского, святого XVIII века, благословившего Амвросия Оптинского на монашество. И потом я была на похоронах Елены Тихоновны. Вот я до сих пор не написала на эту тему рассказ, но это было что-то необыкновенное. Я почувствовала радость. Огромная семья собралась, храм голубой золотом сверкает, море цветов, и человек уходит к своим. Перед тем, как отпевать Елену Тихоновну — она умерла в 90 лет на руках любимой дочери, — батюшка сказал: сначала отслужим молебен ее святым родителям. Было полное ощущение какого-то полета. Я просто таких похорон никогда — ну у меня не такой большой опыт, — никогда не видела и не ощущала. И когда ко мне попала рукопись Веры Тихоновны, я написала рассказ. Мне много говорили, что это уже какие-то такие сгущенные или сценарные заготовки или такие мини-повести, по ее воспоминаниям. И в этом рассказе поражает, во-первых, ее личный опыт общения со святыми родителями. То есть это, может быть, там человек даже и не все понимает, но какая сила любви, какая сила жизни в ней, когда она... Там есть эпизод, когда она на себя берет детский дом — 76 детей на ее одной попечении, в осажденном, оккупированным фашистами Славянске. И она ходит и требует у них, чтобы они дали ей конину, потому что она «гросс-мама», у нее есть справка, и они ее слушаются. Потом она попадает сама в концлагерь. Спасается, потому что к ней является старичок и говорит: вот завтра всех туда-то поведут, ты, Вера, не ходи, спрячься под лестницей. Она с дочкой новорожденной прячется под лестницей и спасается, потому что всех остальных просто затопили. И когда она освобождается, то у нее маленький грудной ребенок на руках...

А. Митрофанова

— Рожденный в концлагере.

Е. Каликинская

— Да, рожденный в концлагере. Причем она там пишет, что когда я кормила, то меня били плетями, но это ничего, я надевала два ватника, можно было потерпеть. Вы представляете? И отец ребенка, француз, он предлагал ей вместе с ним отправиться во Францию. Она сказала: я в свою Рязань пешком дойду. И пришла, чтобы похоронить маму. Вот, понимаете, ну...

А. Митрофанова

— Пешком в Рязань с грудным ребенком на руках.

Е. Каликинская

— Да, да. И ребенок ее спас, фактически вот спас. То есть это такие воспоминания, это такая сила личности, что просто трудно что-либо добавить к этому.

А. Митрофанова

— А про дочку-то про ее что-то известно? Насколько она здорова и все в порядке?

Е. Каликинская

— Да, здорова. Они все очень красивые. Вы знаете, вот Архангельские, когда я показывала — там вот у меня выходили статьи о них, — это какая-то журавлиная, лебединая красота, они вот еще очень красивые люди.

А. Митрофанова

— Я просто когда читала, что дочка вот эта, ей уже полтора годика, но зубки так еще и не режутся...

Е. Каликинская

— Ну, постепенно все образовывалось, все выправилось, да.

А. Митрофанова

— Слава Богу. Потому что после войны же тоже голодное время. И она, мама, да, вот эта Вера сама, она по всем деревням окрестным искала работу, готова была таскать бревна, все, что угодно, лишь бы вот за кусочек хлеба, чтобы...

Е. Каликинская

— Но она была на родной земле, и для нее это было важно. И потом, конечно, судьбы детей сложились по-разному. А для меня вот еще было такое открытие, что... Ну вот мы говорим, чем больше детей, тем лучше. Так вот этот подвиг матушки Хионии еще многочадия, да, он сопровождался еще подвигом ее сестер, которые отказались от семейной жизни, чтобы помочь этих детей поднять.

А. Митрофанова

— Тут надо чуть-чуть помолчать, мне кажется, чтобы осознать, что это такое.

Е. Каликинская

— Да. А почему, почему мы не такие... Ну как раз у меня часто героями становятся молодые люди, которые ну самые обычные. И по их жизни, как солнце по окнам, проходит вот явление будущего новомученика, и это повод для человека задать себе вопрос: ну почему я не такой, почему они смогли? Потому что, в сущности, вот такие средние люди, ну и большинство, мы все такие, наверное. Ну вот что-то в себе найти, чтобы стать выше, чтобы ответить на Божий призыв, как нашли те, кто стали святыми, вот в этом вопрос. Другой рассказ — об исповеднице Ираиде Тиховой. Тоже поразительная, конечно, женщина, сельская учительница, которая из очень бедной крестьянской семьи в районе Углича за Волгой, у которой главной мечтой в жизни было быть сельской учительницей. Она три раза поступала, ходила пешком из деревни в Углич, стала. Но она хотела учить детей не только грамоте, но и Священному Писанию и церковному пению, а в это время уже 1919 год. И это сталкивается с политикой государства, исчезают ее дорогие и любимые люди. И она, несмотря на то что она очень хорошо учит, и крестьяне несколько раз за нее заступаются, они говорят, что а вы там со своими этими установками, а Раечка лучше всех учит, а вот мы не хотим с ней расставаться. Но все-таки, конечно, она попала и в тюрьму, и в лагерь. И потом она возвращается, она становится связной ведущих архиереев, будущих святителей Собора новомучеников и исповедников Российских. И когда они уже были прославлены, нашли в маленькой баньке, где она жила последние годы, в своем родном селе, нашли чемоданчик, в котором была дарохранительница и была переписка с этими уже прославленными святыми, которые ей писали: «Милая Раечка, просим твоих молитв». Это совершенно потрясающие люди. А рядом — это все показано глазами обычной девочки и ученицы, которая не понимает, что произошло со страной, с Волгой. Там трагедия Волги — в общем-то, она еще в нескольких рассказах проходит, когда люди теряют не только свой дом, но и землю. Вообще вот это ощущение Родины в связи с перестройкой, перекройкой Волги и открытием водохранилища с затопленными огромными пространствами древними. И вот проходит этот свет. И человек, привыкший жить в сумерках, он говорит: а солнце-то было. Ну вот такой прием.

А. Митрофанова

— И есть и будет.

Е. Каликинская

— Да, и есть и будет.

А. Митрофанова

— Екатерина Игоревна Каликинская, директор Музея святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Федоровском монастыре Переславля Залесского, биограф святителя Луки, автор пяти документальных книг о нем, писатель, сценарист, журналист, лауреат премий имени Аксакова и «Золотой Витязь», автор книг о новомучениках и исповедниках Русской Церкви — художественных причем, это художественная литература, проводит с нами этот «Светлый вечер». Буквально через несколько минут вернемся.

А. Митрофанова

— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА продолжается. Дорогие друзья, эту неделю мы посвятили разговору об образах святых в русской литературе. И начали с литературы древнерусской, вот сейчас говорим уже о литературе современной. И удивительным образом в современной нашей литературе российской стали появляться новомученики и исповедники Русской Церкви, люди, пострадавшие за веру в Христа в ХХ веке. Хотя, с другой стороны, конечно, это не удивительно. Меня просто каждый раз, знаете как, немножечко расстраивает, в первую очередь в самой себе то, что новомученики и исповедники не становятся каким-то важным, существенным фактором что ли нашей жизни, как будто бы что-то препятствует внутри. Вот я не всех новомучеников и исповедников Русской Церкви XX века знаю по именам, и меня это очень удручает. Я понимаю, что там больше тысячи имен, но это не так много. Это не так уж и много. И хотя бы бегло ознакомиться с жизнеописанием каждого из них — это по силам любому человеку, способному читать. Вот, пожалуй, это та задача, которую ставлю перед собой на ближайшее время. Тем более, что день памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви, он не за горами, вот буквально уже там, да, на ближайшей неделе. Екатерина Игоревна, передо мной ваши книги, написанные о новомучениках и исповедниках, и это художественная литература. И, вы знаете, снова и снова, наверное, когда мы задумываемся о путях, которыми в жизни идут святые люди, мы пытаемся соскочить на такую дорожку, которая бы была для нас моментом самооправдания что ли: ну вот мы же простые смертные. А вот это вот перед нами — ну это понятно, это святые люди. Наверное, есть какая-то предопределенность к святости, как, например, упомянутая вами чета Архангельских — вы говорили, что это вот святость в поколениях, поэтому и дети такие, про них, так сказать, все понятно. Есть случаи, когда дети становятся вымоленными. Есть еще какая-то, условно говоря, в кавычки это возьму, «предопределенность» к святости. А с другой стороны, мы понимаем прекрасно, что святость вообще для христианина это норма жизни. И пытаться вот так вот увильнуть и чем-то обусловить, что одни стали святыми, а другие нет — не личным выбором человека, а тем, что обстоятельства так сложились, ему повезло, что он стал святым или, может быть, мистика какая-то там, или вот что-то еще, или магия какая-то — прости, Господи, — да, сработала. В общем-то, это такие типичные способы самооправдания что ли, я не знаю.

Е. Каликинская

— Ну, я вот с вами, Аллочка, не соглашусь. Потому что, знаете, вот вы говорите, новомученики не стали явлением нашей жизни. Мне кажется, что они стали уже тогда, когда они совершили свой подвиг. Они стали. Просто мы этого не замечаем. Так же, как солнце встает, мы его не всегда видим. Воздух, которым мы дышим — мы тоже не всегда это ощущаем и радуемся этому. И то же самое в ответе на вопрос: они что, избранные, эти святые? Да мы все избранные. Просто вот Господь нас всех избрал, потому что мы здесь, мы в этой стране, мы в этой истории. Но как мы отвечаем? Все по-разному. Вот в книге «Стяжавшие свет» есть рассказ, посвященный святителю Афанасию (Сахарову) и его духовному сыну, священномученику Георгию Седову, священноисповеднику. Там как раз их жизнь наблюдает мальчик соседский, который не понимает, чего это у этих Седовых все всегда хорошо? Почему у них урожай, когда у других там побило, так сказать, морозом картошку. Почему вот Георгия Георгиевича кони слушаются, пчелы к нему летят. Но это вот мне хотелось еще, и он действительно был таким человеком, это вот какой-то такой вот цельный, такой позлащенный солнцем, я бы сказала, образ русского крестьянина и его духовной сущности. Потому что тема этого рассказа — это тема отцовства. То есть мальчик, соседский мальчик, у них там все как-то кривенько, везде сорняки, все как-то не так. Он придумывает объяснение, почему у них все хорошо — ну то есть это до поры до времени, конечно, понятно, что советская власть таких людей не оставляла, так сказать, в их таком законном состоянии. А, у них, наверное, есть «картофельное сердце», где-то оно зарыто, и нужно его искать, и нужно докопаться, доведаться до этого секрета. А картофельное сердце в конце концов оказывается у него — рыхлое, разваливающееся, которое вот не способно это воспринять, хотя все-таки что-то чувствует. И тема отцовства у них, я неслучайно в семье как вот этот мотив, утраченное отцовство в советское время, когда все корни старались выкорчевать, вот особенно такие корни. А вот Георгий Георгиевич настолько предан своему духовному отцу, что он ездил за ним, навещал его, посылал посылки во всех ссылках. И святитель Афанасий, если мы посмотрим на его портреты, даже в молодости, он не производит впечатление могучего богатыря, он такой нежный, я бы сказала, мягкий человек. И он прошел Беломорканал, он прошел Соловки, он самые страшные прошел лагеря, и выжил. И выжил в том числе и любовью вот этих людей, которые его поддерживали, своих духовных чад. Другой рассказ посвящен делу петроградского духовенства, митрополиту Вениамину, он называется «Шествие апостолов». И там другой мальчик. Я как-то несколько лет назад для себя открыла Кенозерский национальный парк — это особая такая поэзия русской деревни, сохранившиеся испокон веков какие-то традиции, и там есть такие кенозерские небеса в часовнях, расписывались особым образом. И в одной церкви есть роспись, которая, называется такой прием «шествие апостолов». Он очень редкий, и там каждый апостол определенным образом поворачивается как бы за Христом. Они не все фронтально стоят, а у каждого свой, так сказать, угол зрения. И мне показалось это очень вот тоже интересно для того, чтобы показать, как люди, святые, там целый... Вот во второй книге, там уже, мне кажется, в каждом рассказе целый сонм святых. То есть если это великая княгиня Елизавета Федоровна, то это священномученик, священноисповедник Сергий (Серебрянский), игумения Фамарь (Марджанова). И патриарх Тихон, через которого, так сказать, это все проходит.

А. Митрофанова

— И инокиня Варвара, кстати.

Е. Каликинская

— Да, инокиня Варвара. А здесь это митрополит Вениамин и Александро-Невская киновия, давшая целый букет вот новомучеников и исповедников Российских. Это и преподобный Серафим Вырицкий, который был в это время там, исполнял послушания и как бы восходил к святости. И вот каждый из них, как апостол, приносит что-то свое, чтобы вот просиял этот сонм. А мальчик — мальчик здесь мечтает стать иконописцем. Он, общаясь с этими людьми, пытается увидеть образы святых. То есть он, может быть, и не пытается, он как художник к этому подходит, как будущий художник, как будущий иконописец, но они просвечивают. И там настолько вот евангельские события, когда митрополита Вениамина арестовывают и обновленческий, так сказать, лидер, Александр (Введенский) подходит к нему под благословение, то митрополит Вениамин ему говорит: «Отец Александр, мы не в Гефсиманском саду» — то есть это вот просто прозрачный такой эпизод поцелуя Иуды. Поэтому здесь разные истории, они открываются именно таким образом, что человек либо слышит вот этот голос Божий, либо он не слышит и не отвечает. Но мне кажется, что, в принципе, любой опыт, ну и мы знаем, что человек в любой момент может обратиться к Богу и почувствовать это. Но другое дело, что, скажем, святитель Лука с юности это чувствовал. Он чувствовал свое избранничество, очень четко выстраивал жизнь как житие, он стремился к святости и ее достиг. Другие люди, может быть, как-то не так к этому подходили. И здесь еще, конечно, вот тема семьи, она в разных ракурсах преломляется. Потому что не только вот такая действительно образцовая, просто по святцам, семья Тихона и Хионии Архангельских, но вот, например, рассказ «Все мы встретимся» посвящен мечевской общине, священномученику Сергею Мечеву, сыну старца московского Алексия. Там разные люди, там есть люди, которые вообще не создали семью, но отец Сергий свою общину называл богослужебно-покаяльной семьей. И они тоже принесли каждый свой дар в эту общину, которая, как какая-то православная Атлантида, она еще до конца не изучена. Вот на одном из кинофестивалей «Святой Владимир» я видела фильм «Мы и бабушка Лида», по-моему, так он назывался. Вот о такой тайной монахине, тайном члене мечевской общины, которая, может быть, даже и неизвестна как-то широко, но вот в семье сохранились какие-то свидетельства того, что она к ним принадлежала. И там был, например, директор института туберкулеза в советское время. Там были известные богословы, философы, несколько священномучеников. Там были сестры милосердия и потом уже медицинские сестры. Там была Надежда Павлович, поэтесса, то есть известные искусствоведы, один из которых возродил гжельский промысел. Понятия я не имела, любя гжель, и одно время ездили на дачу через это поселение и любовались. Оказывается, он тоже был как-то, так сказать, забыт, заброшен, и вот этот человек, входивший в общину отца Сергия, он приложил усилия как-то в свое время, чтобы возродить. То есть здесь каждый вот дает какой-то ответ на этот Божий призыв. Ну и кто-то, может быть, ищет какие-то магические объяснения. Так же вот как происходит что-то в нашей жизни, чудес много происходит, мы просто их должны видеть. Они совершенно явные чудеса. Вот у меня был случай, когда я летела самолетом, и я опоздала на самолет, и вся наша община воскресной школы, родители моих учеников, молились. Я им пишу: ну, ребята, в этот раз не вышло. И вдруг объявляют, что самолет задержан, всех высаживают на полчаса. Я спокойно регистрируюсь, все читаем акафист святителю Николаю, святителю Луке. Можно, конечно, говорить о совпадениях. Ну извините. Нужно все-таки, имеющие уши да слышат, имеющие глаза увидят.

А. Митрофанова

— О, да.

А. Митрофанова

— Екатерина Игоревна Каликинская, директор Музея святителя Луки (Войно- Ясенецкого) в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, писатель, сценарист, журналист, лауреат премий имени Аксакова и «Золотой Витязь». Ну вот, смотрите, Екатерина Игоревна, вы упомянули уже вот эту тенденцию или страшную черту, примету времени — искоренение отцовства, как вы это назвали, в XX веке в СССР. Есть среди ваших героев такой, я бы сказала, типаж, и хочу понять, насколько это примета времени, насколько действительно типичен образ такого молодого человека, скажем, для 30-х годов XX века. Замечательный, очень добрый юноша. Мы его наблюдаем, скажем, с детства, когда он только-только там в школу начинает в церковно-приходскую ходить. И вот на протяжении лет его развитие и становление. И развивается, и «станавливается» он — не знаю, как в continuous об этом сказать по-русски, да, — его становление происходит под влиянием самых разных факторов. Но ведь и самосознание, голову, личную ответственность мы же не сбрасываем со счетов и не исключаем из человеческой жизни. Так вот он вырастает в человека, который как будто бы, знаете, плывет по течению и живет так, как ему говорят.

Е. Каликинская

— Прошел мимо.

А. Митрофанова

— Вот самое страшное, да. И причем у него души прекрасные порывы. Он хотел бы что-то сделать, он вот думает: надо к тому-то священнику зайти, ведь он был в детстве так ко мне добр и столько нам всем помогал. Ну ладно, сейчас не пойду, зайду завтра. А назавтра погода хорошая и как-то так на душе легко и спокойно. Он там пошел, с горки покатался, потом что-то еще. Потом вдруг вспомнил, что он... Ой, да, я же хотел зайти. Приходит — а вся семья уже уехала, потому что их должны были прийти и арестовать. А потом впоследствии он снова сталкивается с членами этой семьи, которые ему дороги, которых он очень любил в детстве. И думает, что надо бы как-то включиться, помочь... А потом: ой, да ладно, да они, наверное, и сами справятся.

Е. Каликинская

— Или косо посмотрит еще.

А. Митрофанова

— Или да, припомнив, как ему кажется, какие-то старые обиды, которые он держит в голове, потому что они заноза для его совести. А те люди, они вообще даже и думать забыли про то, что что-то случилось,

Е. Каликинская

— Конечно.

А. Митрофанова

— Потому что у них совсем другой уровень самоосмысления, другой уровень жизни. Нищий в материальном плане и духовный с точки зрения вот этого внутреннего содержания. И вот такие тараканы, такие заморочки, простите за выражение, они как будто бы, знаете, как будто бы препятствуют самому человеку развиться в полную меру, в ту меру, в которую задумал Господь. И как будто бы окружающая среда помогает ему стать на путь неделания, вот этого равнодушия, закрывания глаз на чужую беду, что нужна его помощь, что если ты накуролесил — ну пойди, попроси прощения. Ну ничего, успею, да как-то и неловко, и вот это вот все. И выливается это все в то, что у человека проходит жизнь, и как будто бы у него этой жизни и не было. То есть человек есть, а биографии у него нет, он ничего не сделал.

Е. Каликинская

— Совершенно верно. Но он все-таки ощущает. Он ощущает, что что-то он потерял, что-то вот такое неназванное, неопределенное. Но вот все равно у человека есть какая-то тоска по Богу, она, конечно, в каждую душу вложена. И в этом смысле вот у меня там есть рассказ — у меня, в принципе, в каждой книге есть рассказ о святителе Луке. Тут я нарушила традицию, что у меня каждый рассказ с одним героем. Но все-таки я поняла, что рассказ... Собственно говоря, эта работа началась с рассказа «Виноград», когда я захотела рассказать именно художественными средствами об очень тяжелом, но и очень значимом периоде в жизни святителя Луки, красноярском. Когда он из ссылки в глухом селении становится, его забирают на вертолете... на самолете. Тогда вертолета, простите, не было. На самолете забирает начальник госпиталя, там охота за ним идет, как только ему разрешили, и он работает очень тяжело — в 64 года он становится главным хирургом-консультантом нескольких десятков госпиталей Красноярского края. Очень тяжело работает.

А. Митрофанова

— Куда привозят в эвакуацию людей, куда привозят раненых с фронта.

Е. Каликинская

— Да, самых тяжелых к нему направляют. И известно, что вот он, несмотря на такую занятость — а я недавно, кстати, я читаю документальную литературу, и мой теперь уже большой друг Семен Кожевников, красноярский биограф святителя Луки, который говорит: я с двенадцати лет занимаюсь биографией, биограф святителя Луки. Он действительно такие огромные труды поднял в своей жизни по сибирскому периоду. И он рассказал, что вот были какие-то моменты, то есть я прочитала его книгу «Красноярский период», меня поразило в ней не множество, хотя это тоже поразило, на каждой странице по пять архивных ссылок — это только вот этот человек может так капитально работать, да, преклоняюсь. Но что святитель, будучи на такой важной работе, военной — он не был военнообязанным, но это как бы уже воинское такое служение, — он нашел время заниматься грудными младенцами, которых к нему принесли и какими-то там отравившимися женщинами. То есть, понимаете, вот эта открытость сердца... Ну, я не знаю, была ли она у него изначально, наверное, и была. Но как он ее развил, что у него настолько... Ну, мы же знаем хирургов современных. При всем уважении и глубоком понимании, почтении, все-таки это люди быстрых решений, которые вынуждены... Ну сейчас говорят: выгорание. Вот у него не было выгорания. У него любая боль человеческая получала какой-то отклик. И известен такой еще трогательный эпизод, когда ему дочь, Елена Валентиновна, из Ташкента прислала посылку с виноградом, и он отдал этот виноград дочке своей медицинской сестры. И я просто представила, что это такое было для девочки там и больной, и голодной, военного времени. Она же не видела никогда виноград. Ну какой в Красноярске виноград, и какие в то время могли быть, так сказать, перевозки, посылки. А потом я подумала, что виноград — это вообще же образ, вообще, так сказать, виноградник Господа. И эта фраза: «Благослови, Господи, виноград сей, его же насади десница Твоя», которую произносит архиерей, и он был архиереем, и образ винограда, вышитого на ризах. То есть все это соединилось, и вот там есть такое, заканчивается это эпизодом, когда святитель Лука первую свою пасхальную службу служит в маленькой красноярской церкви, открывшейся, даже она не в Красноярске, а в предместье там — сейчас уже Красноярск, — Николаевка. И девочка, оглянувшись, видит вот знакомых людей, но с изменившимися лицами, они совсем другие. И вот, мне кажется, вот это детское ощущение, которое... Тоже вот откликнуться на боль чужую — это тоже, в общем-то, по-детски, потому что ребенок открыт. А другой рассказ, он посвящен — это, в общем, некое продолжение моего мультфильма «Крещение в Плахино». Потому что я написала сценарий, был снят мультфильм, и очень, так сказать, получил разные награды. Но меня многие спрашивали... Там такая история о крещении святителем эвенкийской девочки. Она такая очень трогательная, очень, можно сказать, простая, прозрачная, но в то же время отражает еще одну ипостась святителя — это его любовь к разным народам, его вот такую миссионерскую функцию жизненную. И меня многие спрашивали, что было дальше с этой девочкой. Ну у меня была версия, что было дальше, но режиссер не позволил, и времени было отпущено мало как бы, хронометраж там 16 минут. И я подумала: дай-ка я напишу, что было дальше. Эта девочка, она идет учиться, естественно, в медицинское училище, которое открылось в эвенкийской столице, в городе Туре, где я когда-то была в экспедиции. А еще удивительно то, что в жизни пригождается все. Я была с антропологами в студенческие годы вот в Красноярском крае, пролетела его на АН-2 и вертолетах от Красноярска до верха карты, уже до Полярного круга. И поэтому я как бы знаю, и мне очень приятно было вспомнить вот это время, этих людей. И эта девочка узнала, что там мальчик-истопник болен, и его нужно везти на операцию. И она вот предпринимает такое путешествие. Она просто в одиночку, на лодке с собакой они отправляются, чтобы достичь того места. Я была в этом месте, это Байкит, где первые — тоже для меня было открытием, — первые самолеты были вот в это время уже в Сибири, летали, чтобы отправить его на санитарный рейс и увидеться со своим отцом. Она считает отцом святителя Луку, который ее крестил, и называет себя Иоанна Валентиновна. Он ее крестит на крещении в честь Иоанна Предтечи — Иоанной. Но места ей в самолете не хватает, и она спокойно к этому относится, потому что главное она сделала: она соединила чью-то боль и нужду с теми руками, которые принесут исцеление. Ну вот, есть и такой ответ на святость.

А. Митрофанова

— Да. Вообще те трансформации, которые происходят — иногда не происходят, но чаще все-таки происходят с людьми, на жизненном пути которых была встреча с новомучениками и исповедниками, с будущими новомучениками и исповедниками, удивительна. И у меня вообще складывается такое впечатление, что это те люди, которые нам помогают про нас самих понять что-то принципиально важное. Может быть, знаете, даже понять, какова на самом деле наша природа. Ведь мы же родом из Царствия Небесного. Понятно, что мы, как это сказать, добровольно выпрыгнули из колыбели, но нас ждут обратно. И вот помнить об этой своей подлинной природе, что вообще-то человек — это образ, призванный стремиться к подобию Божию, и это подобие в себе прокачивать, как мы сейчас говорим, это же важнейшая история. И мне кажется, как раз вот люди, которые этим путем идут, у них если бывают кризисы, то это, знаете, не кризисы вот того, что жизнь прошла мимо, я что-то потерял. Это кризисы другого уровня. А то, что мы называем, например, там кризисом среднего возраста — когда в 40 лет хочется начать все заново, потому что все, что было до этого, все было не так: я пошел не по тому пути, я себя не нашел, я себя потерял... Там люди в этот момент уходят с работы, бросают семью, заводят какие-то отношения на стороне или что-то еще, чтобы попытаться свою жизнь перезапустить. Это же на самом деле про то, что тот грандиозный потенциал, который в каждого из нас Господь заложил, человек в себе, может быть, ощущает, но он его не начал распаковывать, не начал реализовывать. И вот от этого ощущения, что я прошел мимо чего-то важного, главного, начинаются метания. И порой кажется, что я не на ту работу пошел, не на той женился или не за того вышла замуж и так далее. А дело-то в другом. Дело в том, что вот это сокровище, зарытое в тебе — как у Обломова, помните, он чувствует, что внутри него зарыто сокровище, но сверху оно уже столькими лишними вводными придавлено, что вытащить его он пытается, но не знает как. А ответ-то на самом деле прост. Вот эти люди, которые вокруг нас, они же нам указывают, какова подлинная человеческая природа, кто такой человек, который свой потенциал раскрывает во всей полноте. И вот это же для каждого возможно.

Е. Каликинская

— Да, конечно. Но на самом деле они все равно рядом с нами в нашей жизни, просто их нужно ощутить и понять, что и помощь их тоже она не замедлит. Просто иногда нам Господь ее дает в той форме, которую мы тоже не понимаем.

А. Митрофанова

— О, да. Это, кстати, да, это часто бывает.

Е. Каликинская

— Мы хотим одного — вот дай нам вот эту конфету. А тебе на самом деле стакан воды нужен.

А. Митрофанова

— Да. Ну и нам дают стакан воды, и мы в претензии такие, да, к Богу. Вот, ты не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими... Ой, частая история. Екатерина Игоревна, не так много времени у нас остается, хочу вас расспросить о работе с историческими источниками, с документами, с архивами. Вы колоссальную работу проделываете. И я не знаю, если вот я, простая смертная, захочу больше узнать о том или ином новомученике, например, про семью, про род Седовых или Сахаровых, с чего начинать? Понятно, у нас есть интернет. Но, во-первых, в интернете не все достоверно, и верификация необходима. Во-вторых, есть же архивы, я не знаю, насколько они сейчас доступны.

Е. Каликинская

— К сожалению, те архивы, которые, может быть, самые интересные — это архивы соответствующих органов, сейчас уже закрыты. Часть протоколов допросов была опубликована, и действительно, проблемы в общем-то, есть. Во-первых, не все архивы так уж наполнены тем содержанием, которое нам нужно, это нужно, так сказать, выискивать. Я даже по святителю Луке все время сталкиваюсь с тем, что что-то находится, но оно не такое значимое, как хотелось бы там и так далее. Источники самые разные. Я говорю, вот неопубликованная рукопись Веры Архангельской, замечательные труды Инны Геннадьевны Меньковой, которая работает с владыкой Вениамином, епископом Рыбинским. Она именно по следственным делам, которые еще в период, скажем так, до меня были ей доступны, издала несколько книг. В том числе вот книгу о Георгии Георгиевиче Седове, книгу о Ираиде Тиховой, где ее дневник процитирован — тоже, конечно, потрясающие совершенно свидетельства. Есть, конечно, источники в интернете, безусловно. Вот, например, когда я о деле петроградского духовенства писала, то я нашла воспоминания очевидцев, как это происходило — как там кто-то вязал, кто-то ел бутерброды, кто-то слушал, какие были процессуальные нарушения, — то есть сохранились. Но здесь нужно просто... Так же вот, знаете, как вот у святителя Луки тоже, и много каких-то приходит даже, как ни странно, даже первичных воспоминаний. Вот недавно я в Санкт-Петербурге встречалась как раз в клубе «Ортодокс», такой православной общины, и там оказался человек, который сказал: а я его видел. Я, конечно, не помню, мне пять лет было, но моя бабушка была его прихожанка.

А. Митрофанова

— Святителя Луки?

Е. Каликинская

— Да, в Симферополе. И поэтому тут нужно, конечно, с одной стороны быть открытой вот этой всей информации. С другой стороны, строго смотреть. Потому что однажды, я помню, на одной встрече в Переславле ко мне подошла женщина и сказала, что, вы знаете, вот моя там бабушка, она с ним стояла у него на операции... Тут надо понимать, что сейчас все стояли на операции, и все, кто учился в Симферопольском медицинском, ходили к нему на проповеди. А на самом деле сохранились прекрасно изданные документы епископом Нестором и протоиереем Сергеем Филимоновым — Крымская епархия в документах того времени, периода святителя Луки, и по ним видно, что не ходили они. И я от внука святителя Луки, который с ним прожил 16 лет в это время в Крыму, знаю. Он говорит: я иду, вижу — дедушка шести бабушкам там проповедует. И так было. А было и так, что храм ломился от желающих услышать его слово. Но тут вот критерий, он такой вот очень точный. Во-первых, в отношении святителя Луки я уже такой выработала критерий, что если что-то как бы снижает уровень святости... Например, вот эти все мифы, что после смерти жены он поверил, он ударился в религию. Ну это, извините, это абсолютная неправда. И ко мне подходит женщина и говорит: да, вот моя бабушка стояла, он потом, мол, видел, что она молится во время операции и спросил: как ваша фамилия? Она говорит, моя фамилия Петрова, но вообще-то Ризоположенская, вы же понимаете? Он сказал: да, я понимаю, что нужно было сменить фамилию. Вот этого быть не могло. Это вот критерий, понимаете. Вот святой, он остается святым вообще-то большую часть уже вот своей биографии, после того как он вот это восхождение начинает. Хотя, конечно, может быть все. Вот когда-то Инна Геннадьевна сказала потрясающую вещь, изучая эти протоколы допросов, первичные вот такие документы. Она сказала, что да, мы не знаем, как... Там же много вот случаев, когда отказывают в канонизации, потому что там что-то нашли, что там кого-то открыли, какие-то имена. Мы же не знаем, как эти протоколы составлялись, кто туда вписывал. И очень много соблазна. Но Инна Геннадьевна сказала такую замечательную вещь. Она сказала, что мы должны помнить, что новомученики — это те, о которых нам Господь открыл знание об их святости, потому что оно нам будет полезно. Но есть еще масса других, которые для нас закрыты. Знаете, вот икона Соловецких святых, Собор Соловецких святых, там на первом плане стоят одни святые, потом дальше другие, а дальше нимбы уходят за горизонт. И мы их не знаем, но они святы, они в Царстве Небесном.

А. Митрофанова

— О, да. Нам, к сожалению, пора программу завершать.

Е. Каликинская

— К сожалению.

А. Митрофанова

— К сожалению, вот именно, да. Надеюсь, что не последний раз, Екатерина Игоревна. Уже стало доброй традицией, что, когда вы в Москве, вы приходите к нам в студию, мы с вами говорим и о святителе Луке, и вот теперь — пожалуйста, и о других новомучениках и исповедниках Русской Церкви. Давайте эту традицию продолжать.

Е. Каликинская

— С огромным удовольствием, Аллочка. Спасибо вам.

А. Митрофанова

— Вам спасибо. Екатерина Игоревна Каликинская, директор Музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, писатель, сценарист, журналист, лауреат премий имени Аксакова и «Золотой Витязь» провела с нами этот час. Я Алла Митрофанова. Друзья, призываю читать хорошие книги и расширять диапазон своих знаний о том отрезке истории, который, может быть, знаете, иногда так не хочется вообще в эту сторону думать. Посмотрю я лучше что-нибудь про такие более романтические времена. А вот не поймем мы, кто мы такие, если не будем знать историю ХХ века, и в частности, историю новомучеников и исповедников. Прощаемся с вами. До свидания.

Е. Каликинская

— До свидания.

Все выпуски программы Светлый вечер

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

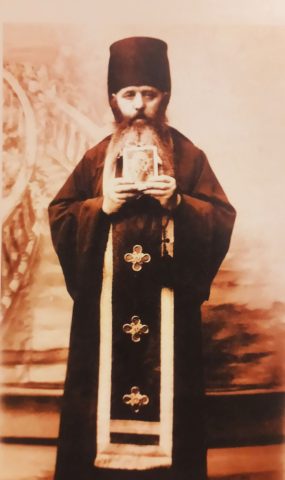

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди