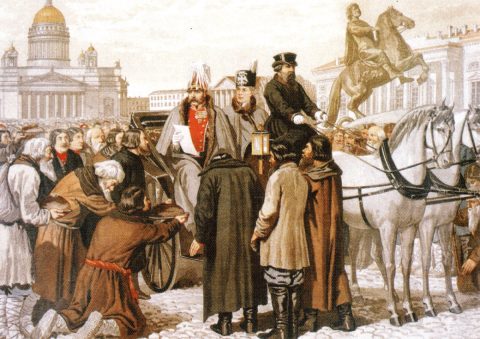

«Освобождённые крестьяне подносят хлеб-соль царю-освободителю» Алексей Кившенко.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, Санкт-Петербург.

— Позвольте, пожалуйста, поближе посмотреть на репродукцию картины Алексея Кившенко «Крестьяне подносят хлеб-соль царю-освободителю».

— Какую репродукцию? Ах, вы про этот лист с иллюстрацией. Посмотреть, конечно, можете, а вот купить — пока нет. Я только что приняла товар и должна показать его специалисту, чтобы назначить цену — такой порядок в нашем букинистическом магазине. Но видно, что вещь старинная.

— Это восьмидесятые годы девятнадцатого века. Перед нами иллюстрация из сборника «Отечественная история для школы и дома». Буклет был свободно сброшюрован, чтобы учителя могли использовать его на занятиях. Неудивительно, что через сто лет листы разошлись по отдельности.

— То есть, это часть учебного пособия?

— Да. Его издали по инициативе директора народных училищ Санкт-Петербурга Сергея Рождественского. В сборник входили типографские отпечатки тридцати акварельных картин, которые специально для этого проекта написал художник Алексей Кившенко. В его работах представлены события русской истории с 882-го по 1880-й год. Иллюстрация «Крестьяне подносят хлеб-соль царю-освободителю» посвящена отмене крепостного права.

— Очень выразительно нарисовано. Сразу понятно, что это Санкт-Петербург — Исаакиевский собор, Медный всадник.

— Да, Сенатская площадь — узнаваемое место в северной столице.

— И мы видим, что эта площадь заполнена людьми. Больше всего тут крестьян — в кафтанах, лаптях, с котомками за плечами. Они окружили открытый экипаж, в котором восседает Александр Второй, и коленопреклонённо преподносят ему хлеб-соль. В руках у императора листок. Неужели его величество лично зачитывал документ об отмене крепостного права?

— Зачитывал, да. Но не на Сенатской площади, а перед офицерами в Михайловском манеже, сейчас это Зимний стадион. Листок в руках царя Алексей Кившенко изобразил символически, чтобы обозначить сам факт оглашения манифеста об освобождении крестьян.

— А толпа на площади и в самом деле была настолько большая?

— Да, это чистая правда. Именно такое настроение царило в Санкт-Петербурге третьего марта 1861 года, в Прощёное воскресенье. После богослужения в храмах озвучили манифест, и народ высыпал на улицы в ликовании. Как писал в своем дневнике очевидец тех событий, князь Григорий Щербатов, «энтузиазм принял размеры, не поддающиеся описанию... Народ плакал в умилении, все обнимались, точно в Светлое Христово Воскресенье». Люди выстроились по ходу следования царского экипажа из Михайловского манежа в Зимний дворец. При появлении государя многие в толпе благоговейно опускались на колени.

— Судя по картине, художник разделял народное воодушевление?

— Конечно, ведь он сам был из крепостных.

— И, наверное, пострадал от самоуправства барина?

— Вовсе нет! Помещик, которому принадлежало семейство Кившенко, граф Шереметев, был человеком благородным и милосердным. Отец художника по воле хозяина выучился на ветеринара и управлял конным заводом. И сам Алексей Данилович благодаря графу получил образование — окончил сначала рисовальную школу, затем Академию художеств.

— Но собственное благополучие не помешало Алексею Кившенко радоваться отмене крепостной зависимости!

— Это правда! Художник понимал, что никакой человек не должен быть чьей-то собственностью, и потому искренне и горячо поддержал крестьянскую реформу Александра Второго. Своё отношение к переменам Алексей Кившенко ясно выразил в работе «Освобождённые крестьяне подносят хлеб-соль царю-освободителю».

— Интересно, а подлинник картины сохранился?

— Да, его можно увидеть в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга.

«Архивы уполномоченных по делам религий в СССР». Петр Чистяков

Гостем программы «Светлый вечер» был доцент Института истории религий и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков.

Разговор шел о том, как изучение архивов уполномоченных по делам религий в СССР раскрывает интересные стороны жизни Русской Церкви в ХХ-м веке.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Третья беседа с Еленой Воронцовой и Петром Чистяковым была посвящена народным церковным традициям (эфир 07.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«К 100-летию митрополита Питирима (Нечаева)». Иеромонах Пафнутий (Попов)

Гостем программы «Светлый вечер» был насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря архимандрит Пафнутий (Попов).

В день 100-летия со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) наш гость поделиться своими воспоминаниями об этом выдающемся иерархе Русской Православной Церкви, о личном общении с ним, и какой след это оставило в жизни.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Возрождение обители

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь в Москве, наверное, знают все. Его ажурные башни, надвратные церкви, в стиле нарышкинского барокко, могучий Смоленский Собор поражают своим торжественным видом. Но немногие в наши дни знают о том, какими трудами, чьими заботами этот монастырь был возрожден для монашеской жизни и встречи несметного числа туристов и паломников. О том, как после лихолетий восстал Новодевичий монастырь, чьими усилиями и молитвами осуществляется его реставрация, подготовка к 500-летию монастыря, о первой настоятельнице обители Игумении Серафиме Черной, о первых насельницах, о детях и учителях Воскресной школы, наша программа.

Все выпуски программы Места и люди