Писательница Наталья Сухинина как-то заявила, что у нее совершенно отсутствует воображение. Читатели, знакомые с ее творчеством, эти слова могут отнести разве что на счет скромности автора, не желающего кичиться своим несомненным талантом. Однако Сухинина уверяет, что вовсе не шутит: в реальной жизни происходит столько поразительных событий, что ей придумывать ничего не нужно. И подчеркивает, что все ее истории – правда.

Писательница Наталья Сухинина как-то заявила, что у нее совершенно отсутствует воображение. Читатели, знакомые с ее творчеством, эти слова могут отнести разве что на счет скромности автора, не желающего кичиться своим несомненным талантом. Однако Сухинина уверяет, что вовсе не шутит: в реальной жизни происходит столько поразительных событий, что ей придумывать ничего не нужно. И подчеркивает, что все ее истории – правда.

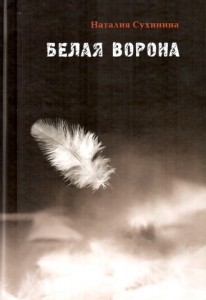

Что ж, если так, то новая повесть Натальи Сухининой «Белая ворона» должна произвести на читателей эффект «двойного удара». Во-первых, сюжетом, а во-вторых – тем, что основана на реальных событиях.

Еще первоклассницей главная героиня повести, Наташа, на собственном опыте узнала, что такое самостоятельно вести хозяйство и быть опорой для младших. Когда начала учиться в институте, одновременно потеряла мать и любимого отчима. Едва отошла от шока, причиненного этой трагедией, через некоторое время вышла замуж, но во время родов чуть не умерла сама. В буквальном смысле, вернувшись с того света, прямо в больничной палате крестилась. Но беды не отступили. В автокатастрофе погиб Наташин муж Никита и дочка Лизочка. Остался сын Кирилл, и Наташа решилат всю жизнь посвятить ему. Но повзрослев, сын начал пить, связалсяя с бандитами и в конце концов чуть не оставил самого себя и мать без крыши над головой… Несчастья следуют в жизни женщины одно за другим, и кажется, нет им конца и края. Все не как у людей… Белая ворона, - называет она саму себя и спрашивает, не зная, у кого: за что? Придет время, и она поймет: этот вопрос был неправильным. Не за что, а для чего. Все, что с нею было, было для того, чтобы указать Наташе, где ее место в этом мире и в чем ее истинное призвание.

В конце концов героиня повести Натальи Сухининой «Белая ворона» обретет и то, и другое. А главное – найдет себя. Не в карьере, не в семейной жизни – а в тишине маленького монастыря, затерявшегося где-то в глуши. Конечно, и это придет не сразу. Будут и внутренние конфликты, и разочарования, и «духовные ломки»… Ближе к финалу книги автор устами Наташи высказывает интересную мысль о том, что всем нам необходимо лечиться. Лечиться верой, надеждой и любовью. Одни способны делать это в миру, то есть проходить курс лечения как бы амбулаторно. Но есть такие, кому необходим стационар. К их числу и отнесла себя в конце концов героиня повести.

В книге Натальи Сухининой «Белая ворона» читатель найдет и качественный женский роман, и глубокую философскую притчу, и духовное поучение. Поможет она и тем, кто привык жаловаться на жизнь по пустякам. От этого повесть вылечивает в первую очередь, и весьма быстро, а самое главное – амбулаторно.

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»

Фото: Anna Shvets / Pexels

Когда я приезжаю к моему духовному отцу, он не сразу начинает Таинство исповеди. Сначала накормит, напоит чаем, мы поговорим о чём-то простом, о жизни, о людях. И только потом, когда моя душа оттает и готова к серьёзному разговору, духовник приступает к совершению Таинства.

Так же мудро всё устроено и в церковном календаре. Например, Великий пост не наступает резко. Церковь бережно подводит нас к нему. Душа христианина постепенно подготавливается к подвигу — через особые дни.

Один из них называется Неделя о мытаре и фарисее — так в Православной Церкви называется первое подготовительное воскресенье перед Великим постом. В этот день за богослужением звучит песнопение «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

Состоит оно из трёх частей или стихир. Стихирами в Церкви называются богослужебные песнопения, состоящие из нескольких стихов, написанных одним стихотворным размером. Стихиры исполняются за богослужением после стихов из Священного Писания.

В основу первой стихиры песнопения «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче» положена притча о мытаре. Текст стихиры выражает чувство раскаяния его перед Богом за совершённые деяния. Начинается она со строчки «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», а дальше первая часть в переводе на русский язык звучит так: «Открой мне двери к покаянию, Жизнеподатель, ибо дух мой с самого раннего утра стремится к святому храму Твоему, нося весь осквернённый телесный храм; но Ты, как Милосердный, очисти его по неизречённой Твоей милости».

Давайте послушаем первую стихиру песнопения «Покаяние отверзи ми двери, Жизнодавче» на церковнославянском языке:

В основе второй стихиры лежит мотив притчи о блудном сыне. Начинается стихира словами «И ныне, и присно (то есть всегда) и во веки веков. Аминь (то есть «Да будет так!». Дальше следует текст, который в переводе на русский язык звучит так: «На путь спасения направь меня, Богородица, ибо постыдными грехами загрязнил я душу и в лености провёл всю жизнь мою, но Твоими молитвами избавь меня от всякой нечистоты».

Давайте послушаем вторую стихиру песнопения:

В основе третьей стихиры звучит мотив предсказания Спасителя о Страшном Суде. Русский текст этой стихиры такой: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. О множестве сделанных мною злых дел размышляя, я, несчастный, трепещу пред страшным днём суда. Но, надеясь на милость снисхождения Твоего, как Давид, взываю к Тебе: помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости». Давайте послушаем третью стихиру песнопения на церковнославянском языке.

Церковь мудро направляет нас своим календарём. Бывают дни ликования и радости, бывают дни скорби и раскаяния. Всё в ней устроено с любовью — чтобы человек жил осознанно. Но человеческое сердце шире любого календаря. Иногда покаяние приходит неожиданно — посреди обычного дня, в дороге, в разговоре, в тишине. Совесть подсказывает: я была неправа, можно было поступить по-другому. Это движение навстречу любви, навстречу Тому, Кто всегда рядом. Ведь Господь ждёт, когда мы постучим. И двери откроются.

Давайте послушаем песнопение «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче» полностью в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери.

Все выпуски программы: Голоса и гласы

Норильск. Мученик Стефан Наливайко

Фото: Emil Tim / Pexels

Летопись заполярного города Норильска тесно связана со скорбной историей исправительно-трудового лагеря — Норильлага. Его создали в 1935 году, чтобы использовать труд заключенных на строительстве Норильского горно-металлургического комбината. В начале сороковых здесь отбывал наказание Стефан Наливайко, получивший срок за веру в Бога. Стефан родился в 1898 году в селе Константиновка Таврической губернии, сейчас это Запорожская область. С детства любил читать Священное писание, в юности подвизался в Богородицкой обители близ Херсона. Затем вернулся в родное село, чтобы помогать отцу в хозяйстве, служил псаломщиком в церкви. Подвижник любил паломничать по святым местам. И даже после революции 1917 года, при безбожной власти, использовал любую возможность, чтобы отправиться на богомолье. В одной из таких поездок в Москве Стефан открыто обратился к людям с призывом не оставлять Господа. За это его осудили и отправили на Соловки. Вся последующая жизнь подвижника обернулась чередой арестов. Последним местом ссылки Стефана стал Норильский исправительно-трудовой лагерь. Здесь мученик скончался от голода в 1945 году. Спустя пятьдесят пять лет Церковь прославила Стефана Наливайко в лике святых.

Радио ВЕРА в Норильске можно слушать на частоте 107,4 FM

14 февраля. «Смирение»

Фото: Vlad Tchompalov/Unsplash

Смирение — большая половина спасения. Приобретение смирения даётся в суровой борьбе с собственным падшим естеством. Сама ограниченность наша и постоянные претыкания на духовном пути — повод всегда смиряться пред Богом. Пусть же наши неисправности не ожесточают нас и, тем более, не приводят к унынию, но... смиряют. А смиренным, то есть сознающим свою греховность и кающимся в ней, Бог дарует благодать. «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды