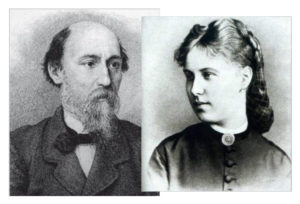

Николай Некрасов и Фёкла Викторова. Поначалу казалось, что это банальная интрижка богатого барина и содержанки. Никто не знал, на какую самоотверженную и преданную любовь способна эта молодая женщина.

Николай Некрасов и Фёкла Викторова. Поначалу казалось, что это банальная интрижка богатого барина и содержанки. Никто не знал, на какую самоотверженную и преданную любовь способна эта молодая женщина.

В тысяча восемьсот семидесятом году Некрасову исполнилось сорок восемь. За плечами — успехи в издательском деле. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» под его руководством обрели всероссийскую славу. Они открыли для читателя Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого.

Но репутацию Некрасова омрачали обвинения в моральной нечистоплотности. В столичном обществе удивлялись — поэт печалится о судьбах народных, а сам построил винокуренный завод. Клеймит нравы дворянства и буржуазии и с целой свитой выезжает на медвежью охоту. Поддерживает демократов-революционеров и пишет хвалебную оду генерал-губернатору Муравьёву. Вот и сейчас защитник доли русских женщин поселил в своей квартире на Литейном проспекте девятнадцатилетнюю барышню, которую по слухам, выиграл в карты у заезжего купца.

Литератор не скрывал своих отношений с Феклушей Викторовой. Он учил её чтению, письму, французскому языку. Некрасов дал ей другое имя, — Зинаида, словно жизнь её началась заново. И — другое отчество, в честь самого себя, нового Пигмалиона. Зинаида Николаевна стала полноправной хозяйкой в доме поэта. Друзья и гости отмечали ум Зиночки, её обаяние и открытое добросердечие. Вместе они бывали в театре, выезжали на охоту в усадьбу поэта, Карабиху. Местные жители вспоминали: «Она была такая молодая и весёлая, что и Николаю Алексеевичу, и нам всем около неё весело было... Николай-то Алексеевич сдерживает её: „Да что ты, Зина, да будет тебе, Зина!..“ А и самому-то ему приятно, и сам-то смеётся вместе с ней...»

Зимой тысяча восемьсот семьдесят четвёртого года Некрасов почувствовал сильное недомогание, оказалось — рак кишечника. Формально Зину не сдерживали никакие рамки — она могла покинуть поэта в любую минуту. И, наверное, петербургское общество не удивилось бы такому шагу со стороны содержанки. Сам Некрасов в одном из стихотворений словно давал ей карт-бланш: «Ты ещё на жизнь имеешь право...».

Но тут и проявилась подлинная природа чувства Зинаиды Николаевны. Она осталась рядом измученным болезнью Некрасовым. Через много лет Зиночка вспоминала: «Боже!.. Какие ни с чем не сравненные муки испытывал. Сиделка была при нём, студент-медик неотлучно дежурил, да не умели они перевязывать, не причиняя боли...» Зина сама стала ухаживать за страдальцем. Чтобы не проспать, вовремя откликнуться на малейшую просьбу, Зина ночью садилась на пол и смотрела на зажжённую свечу.

После одного из приступов болезни Некрасов написал:

«Двести уж дней,

Двести ночей,

Муки мои продолжаются:

Ночью и днём

В сердце твоём

Стоны мои отзываются...»

Страдания изменили поэта. Он захотел предельной честности и чистоты в отношениях с любимой женщиной. Некрасов предложил Зинаиде Николаевне обвенчаться. У него уже не было сил ехать в храм. Тогда военное духовенство предоставило походную церковь-палатку. Во время таинства Некрасова поддерживали под руки. Через восемь месяцев, в декабре тысяча восемьсот семьдесят седьмого, поэта не стало.

Зинаида Некрасова уехала из Петербурга, жила то в Одессе, то в Киеве, словно не могла найти покоя. Но неожиданно задержалась в Саратове, там и провела последние двадцать лет. Ни наследство, ни статус вдовы известного литератора не были нужны ей. Денег она словно не замечала, сторонилась их, почти всё раздала — помогала всем, кто просил. Дорожила Зинаида Николаевна только двумя вещами — свидетельством о покупке земли на кладбище, рядом с мужем, и сборником стихов Некрасова, который он подписал: «Милому и единственному другу моему Зине».

Тридцать семь лет носила Зиночка траур. Когда она умерла, в некрологе написали: «Некрасов нашёл в Зинаиде Николаевне женщину, которая не прельстилась ни славою, ни богатством, а просто любила поэта и жалела в нём измученного жизнью бесконечно усталого человека...».

«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash

Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

1 января. О доверии Богу как любящему Небесному Отцу

1 января. О доверии Богу как любящему Небесному Отцу — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

1 января. О вере, мужестве апостола Павла и примере для нас в перенесении трудностей и скорбей

1 января. О вере, мужестве апостола Павла и примере для нас в перенесении трудностей и скорбей — клирик московского храма Святителя Николая в Хамовниках священник Алексий Долгов.

Все выпуски программы Актуальная тема