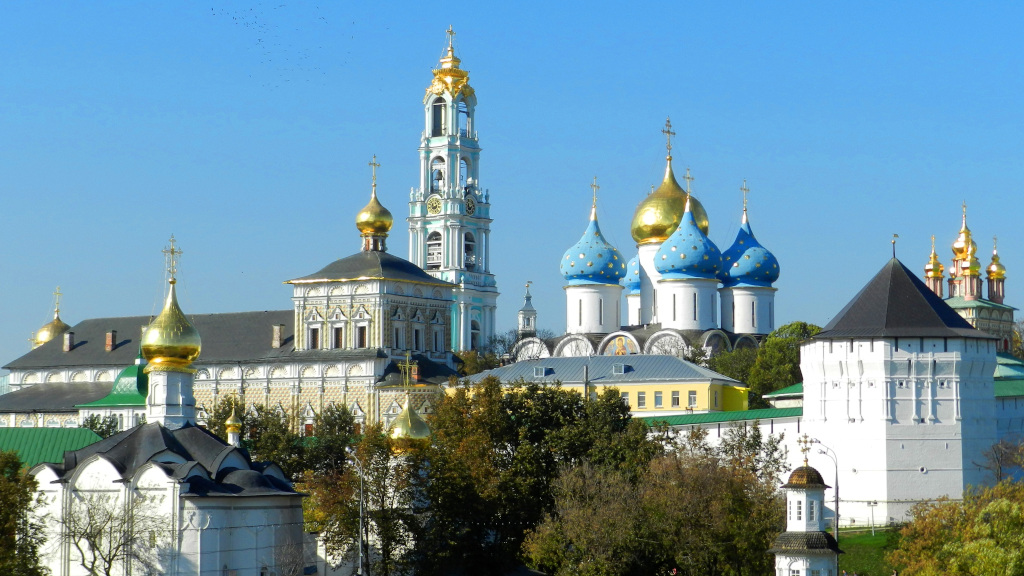

Фото: PxHere

На расстоянии чуть более 70-ти километров от Москвы по Ярославской дороге находится одна из главных святынь Русской Православной Церкви — Троице-Сергиева Лавра. В Троицком соборе монастыря в серебряной раке покоятся мощи основателя обители — Сергия Радонежского. Со всех концов света приезжают туда паломники, поклониться преподобному и попросить его святых молитв. Ежедневно у мощей святого братья монастыря или певчие исполняют посвящённый Сергию Радонежскому акафист — благодарственное песнопение, состоящее из двенадцати песен с припевами. Слово «акафист» переводится с греческого языка «неседальная песнь». То есть «песнь, которую поют, не садясь, стоя». Мне бы хотелось рассказать о первой песне акафиста, которую довольно часто можно услышать в храмах как отдельное песнопение, например, в дни памяти преподобного Сергия. Давайте попробуем разобраться, о чём эта молитва, и послушаем её отдельными фрагментами в исполнении сестёр Орского Иверского женского монастыря.

Начинается хвалебная песнь так: «Избранный Царём Господом Иисусом, данный России воевода и чудотворец предивный, Преподобный отче Сергий! Мы, прославляющие Господа, благодарственное пение воспеваем тебе». По-церковнославянски это звучит так: «Возбра́нный от Царя́ си́л, Го́спода Иису́са, да́нный Росси́и воево́до и чудотво́рче преди́вный, преподо́бне о́тче Се́ргие! Прославля́юще мы́ просла́вльшаго тя́ сла́вы Го́спода, благода́рственное пе́ние воспева́ем ти́».

Давайте послушаем первую часть песнопения.

Второй фрагмент песнопения звучит так: «Ибо молитвами твоими от нашествия иноплеменников и скорбных обстоятельств нас навсегда избавляя, и так как имеешь дерзновение ко Господу, от всяких нас бед освободи, да зовём тебя: Радуйся, Сергий, скорый помощник и преславный чудотворец». Церковнославянский текст второй части песнопения такой: «Ибо моли́твами твои́ми от наше́ствия иноплеме́нник и ско́рбных обстоя́ний на́с при́сно избавля́еши, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м ти́: Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче».

Послушаем вторую часть песнопения.

В тексте песнопения преподобный Сергий назван «Богом данным России воеводой». Почему воеводой? — задумалась я однажды. Как смиренный монах, человек кроткого и тихого нрава (как его описывают в летописях) стал одной из самых влиятельных исторических фигур на заре создания русского государства и, как сказано в песнопении, истинным воеводой России? Философ и богослов Павел Флоренский в своих трудах называл преподобного ангелом-хранителем России. Он писал: «Нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя; своё культурно-историческое место, свою культурную задачу и... получил историческое право на самостоятельность».

Мне повезло жить недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Однажды, находясь у святых мощей преподобного, я подумала о том, что вот здесь, в серебряной раке, находятся нетленные мощи человека, который жил за 7 веков до нас, во времена татаро-монгольского нашествия. Человек, который мудростью и молитвой помог собрать разрозненные русские княжества в единую силу, объединить, сплотить, собрать наших предков и заложить в нас крепкую православную нравственную основу.

Давайте вместе послушаем песнопение «Возбранный от Царя сил» полностью в исполнении сестёр Орского Иверского женского монастыря.

Автор: Алёна Рыпова

Все выпуски программы: Голоса и гласы

2 февраля. О наставлениях преподобного Евфимия Великого о послушании

О наставлениях преподобного Евфимия Великого, жившего в пятом веке, о послушании в день его памяти — настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

2 февраля. О наставлениях преподобного Евфимия Великого о труде

О наставлениях преподобного Евфимия Великого, жившего в пятом веке, о труде в день его памяти — Епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

Все выпуски программы Актуальная тема

2 февраля. О личности и творчестве Евгения Гребёнки

Сегодня 2 февраля. В этот день в 1812 году родился писатель Евгений Гребёнка.

О его личности и творчестве — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема