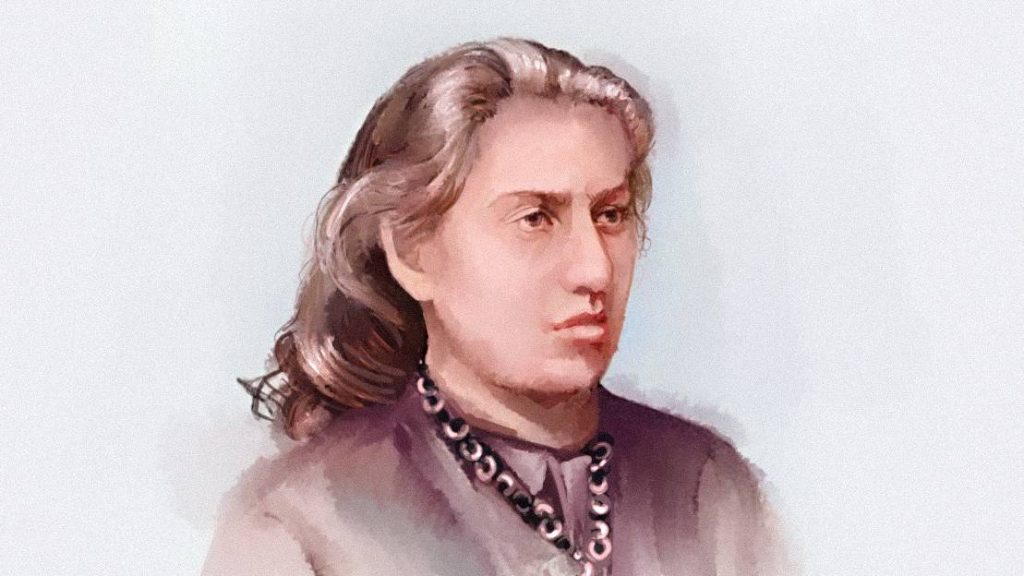

Первая русская женщина-композитор — Валентина Семёновна Серова — всю жизнь посвятила музыкальному просвещению народа.

Валентина Семёновна с детства любила музыку и благодаря внимательным к её таланту родителям стала брать уроки фортепиано и вокала. А в 1862 году она выиграла стипендию Русского музыкального общества на обучение в Петербургской Императорской консерватории. Там Валентина встретила своего будущего мужа — композитора и музыковеда Александра Серова, автора оперы «Юдифь» на известный ветхозаветный сюжет. Супруги несли музыкальное искусство в народ: издавали 16-полосную газету о композиторах и их произведениях за собственный счёт, сами писали для неё все статьи. В 1871 году супруг Валентины Семёновны скончался от сердечного приступа. Позднее, в 1880 году, Серова приехала в деревню Судосево Новгородской губернии, объявив о том, что приглашает всех желающих петь в хоре. Благодаря участию Серовой сельские жители самозабвенно играли «Хованщину», «Князя Игоря», «Жизнь за царя». Всего около пятидесяти лет своей жизни Валентина Серова отдала духовному просвещению через искусство.

Что писала о Валентине Семёновне Серовой в 1913 году петербургская газета «Русская молва»?

В семье небогатого московского купца Бергмана, владельца маленькой бакалейной лавочки, начинался новый день. Дочь торговца, девятилетняя Валентина, помогала матери стирать бельё. Разговаривать за работой было не принято. В комнате слышался только плеск воды, да с улицы через открытое окно доносился городской шум. И вдруг полилась мелодия! Мама тихонько затянула песенку на немецком: «Ах, мой милый Августин...» Валентина улыбнулась. Она так любила, когда мать пела! Жаль только, что случалось это очень редко. «Семья моя была совсем не музыкальная», — вспоминала впоследствии Валентина Семёновна Серова — первая русская женщина-композитор, которая всю свою жизнь посвятила музыкальному просвещению народа.

В отличие от родителей и сестёр, Валя с детства полюбила музыку. Услышав единственный раз какую-либо мелодию, запоминала её до последней ноты и могла напеть по памяти. Родители решили пригласить к дочери учителя музыки. Прослушав девочку, тот с восхищением заявил, что у Валентины абсолютный слух. Валя стала брать уроки вокала и игры на фортепиано и преуспела настолько, что в 1862 году выиграла стипендию Русского музыкального общества на обучение в Петербургской Императорской консерватории.

Там Валентина познакомилась с будущим мужем — композитором и музыковедом Александром Серовым, автором оперы «Юдифь» на известный ветхозаветный сюжет, которая в те годы с большим успехом шла в Мариинском театре. Именно супруг заложил в сердце Валентины мысль о том, что необходимо нести музыкальное искусство в народ. Первой ласточкой стала газета «Музыка и театр», в которой супруги рассказывали о композиторах и их произведениях, доступным языком разбирали наиболее известные сочинения. Серовы не только издавали 16-полосную газету за собственный счёт, но и сами писали для неё все статьи. Детище просуществовало недолго: вскоре муж Валентины Семёновны тяжело заболел и в 1871 году скончался от сердечного приступа. Осталась незаконченной его опера по драме Александра Островского «Не так живи, как хочется». В память о супруге Валентина решила её завершить. Через некоторое время после публикации партитуры Серова получила письмо из Тверской губернии. Некто по фамилии Юрьев писал, что поставил её оперу... в деревне, с участием крестьян и при большом стечении сельской публики. «Так я впервые узнала, что даются спектакли для народа; вся душевная жизнь моя заколыхалась от этого известия», — вспоминала Валентина Семёновна.

В 1880 году Серова приехала в деревню Судосево Новгородской губернии. Слух о её появлении быстро пронёсся по округе. Когда Валентина Семёновна объявила о том, что приглашает всех желающих петь в хоре, народ с любопытством и охотой к ней потянулся. В письме к сыну, уже известному в ту пору художнику, она сообщала: «Хоры мои блестяще идут. Поём мы Глинку, Чайковского и народные песни. Что за благодетельное влияние это производит на поющих — я выразить не умею». Ей часто говорили: мол, зачем вам всё это? Крестьянин не поймёт ничего. Но Валентина Семёновна видела, как тянутся к музыке сельские жители. Под открытым небом, на сцене, сколоченной из грубых досок, они самозабвенно играли «Хованщину», «Князя Игоря», «Жизнь за царя».

А однажды в деревню пришёл неурожай. В голодную зиму 1891 года Серова среди своих столичных знакомых открыла сбор в пользу голодающих. На эти средства в Судосеве она организовала бесплатную столовую и аптеку. Со всей округи в село стекались люди за едой и лекарствами и благодарили Валентину Семёновну за то, что не оставила их в беде. Её сын, художник Валентин Александрович Серов, вспоминал: «Маму тут все уважительно зовут мамашей. Очень ей верят и слушаются».

Когда тяжёлые времена миновали, в Судосеве снова зазвучала музыка. В общей сложности около пятидесяти лет своей жизни Валентина Серова отдала духовному просвещению через искусство. В 1913 году петербургская газета «Русская молва» писала: «Горячая любовь и глубокая вера Валентины Семёновны в музыкальные способности русского народа победили все трудности и нашли живой отклик в душах людей».

Все выпуски программы Жизнь как служение

Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.

Темы беседы:

— Трагедия в школе поселка Горки-2;

— Как защитить подростков от вовлечения в деструктивные группы;

— Ложные рассылки от имени церковных структур;

— Планы канонизации иеромонаха Серафима (Роуза);

— Культурное и духовное наследие — что устаревает, а что остается актуальным?

Все выпуски программы Светлый вечер

- Светлый вечер с Владимиром Легойдой

- «Религия — церковный и светский взгляды». Константин Антонов

- «Святой исповедник Иоанн Летников». Михаил Воробьев

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Журнал от 19.12.2025». Алексей Соколов, Максим Печенкин

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.

В этот раз ведущие Кира Лаврентьева и Константин Мацан, а также Исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и главный режиссер Радио ВЕРА Максим Печенкин вынесли на обсуждение темы:

— Дни памяти святителя Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского;

— Чудеса в жизни человека;

— Итоги 2025 года в работе журнала «Фома» и Радио ВЕРА;

— День памяти пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

Все выпуски программы Журнал

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема