История христианского мученичества и исповедничества в Крыму – это не только события седой древности. Примерами жестокости и святости полон и недавно прошедший 20-й век.

История христианского мученичества и исповедничества в Крыму – это не только события седой древности. Примерами жестокости и святости полон и недавно прошедший 20-й век.

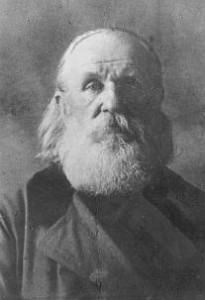

Среди тех, кто перед лицом смерти не отрёкся от Христа – священномученик Димитрий Игнатенко, тяжелая, но славная жизнь которого тесно связана с Крымом.

Дмитрий Феофотович Игнатенко родился 17 июля 1872 года в селе Аготманы Запорожской области в семье священника. Пойдя по стопам отца, после окончания Киевской духовной академии в 1898 году принял священнический сан. По распределению попал в Таврическую епархию. Здесь у него и его супруги Елизаветы родились два мальчика и девочка. Преподавал в Симферопольском духовном училище географию, историю и церковный устав, служил в Петропавловском соборе, заведовал епархиальной канцелярией. Жизнь складывалась спокойно и размеренно. Пока в 1917 году в Крым не пришли большевики. Новая власть не была лояльна по отношению к Церкви, а со временем стала и вовсе враждебной.

Впервые протоиерея Димитрия арестовали в 1922-м. Вместе со своим епархиальным архиереем, будущим священномучеником Никодимом Кротковым, он предстал перед пролетарским судом по обвинению в противодействии изъятию церковных ценностей. Показательный суд вынес приговор – 3 года исправительно-трудовых лагерей. Однако вскоре отец Димитрий был амнистирован в связи с 5-й годовщиной революции и вернулся в Симферополь.

В 1926 году последовал новый арест. В доносе уполномоченного Петра Грязнова обозначалась вина священника: «Призывал прихожан к милосердию, чтобы в нечеловеческих условиях, в которые их поставила новая власть, оставаться православными и ради Воскресшего Христа обратить своё внимание на братьев, томящихся в темнице, и по мере сил и возможности помочь им». С вердиктом «за антисоветскую агитацию» протоиерей Димитрий Игнатенко сам лишился свободы. На 3 года его выслали в Марийскую область без права возвращения в Крым. Отбыв ссылку отец Димитрий приехал в Запорожскую область и получил приход в селе Кручи.

Жизнь семьи Игнатенко была полна скорбей. Старший сын Сергей — музыкант — играл в оркестре Большого театра, но из-за происхождения был выслан на Соловки. Дочь Серафима работала переводчицей, но была уволена с работы за свое происхождение. Приходская община отца Димитрия очень бедствовала; не порвавшие с церковью крестьяне едва выживали. Голодала и семья священника. Матушка Елизавета, узнав, что зарубежные организации помогают нуждающимся, написала по всем адресам: в Швецию, Германию, Польшу. Через некоторое время пришли небольшие денежные переводы. Но рабоче-крестьянская власть оказалась слишком ревнивой к благотворительной помощи тем, кто, по её мнению, должен был умирать тихо и безропотно.

В 1935 году протоиерей Димитрий был арестован. Ему инкриминировали… «распространение фашистских и религиозных взглядов». Во время следствия 63-летний священник содержался в мелитопольской тюрьме, здоровье его пошатнулось. 9 сентября отца Димитрия положили в тюремную больницу. Он предал себя на волю Божию и отказался от лечения. На праздник Воздвижения Креста Господня протоиерей Димитрий Игнатенко почил, достойно донеся свой жизненный крест до конца.

В 2000 году по представлению Крымской епархии Архиерейский Собор причислил протоиерея Димитрия Игнатенко к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской.

20 декабря. О чистоте сердца

В 1-й главе Послания апостола Павла к Титу есть слова: «Для чистых все чисто; а для осквернённых и неверных нет ничего чистого».

О чистоте сердца — священник Алексий Дудин.

20 декабря. О подвиге преподобного Нила Столобенского

Сегодня 20 декабря. День памяти преподобного Нила Столобенского, жившего в шестнадцатом веке.

О его подвиге — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

20 декабря. О подвиге мученицы Филофеи Румынской

Сегодня 20 декабря. День памяти мученицы Филофеи Румынской, жившей в одиннадцатом веке.

О её подвиге — священник Стахий Колотвин.

Все выпуски программы Актуальная тема