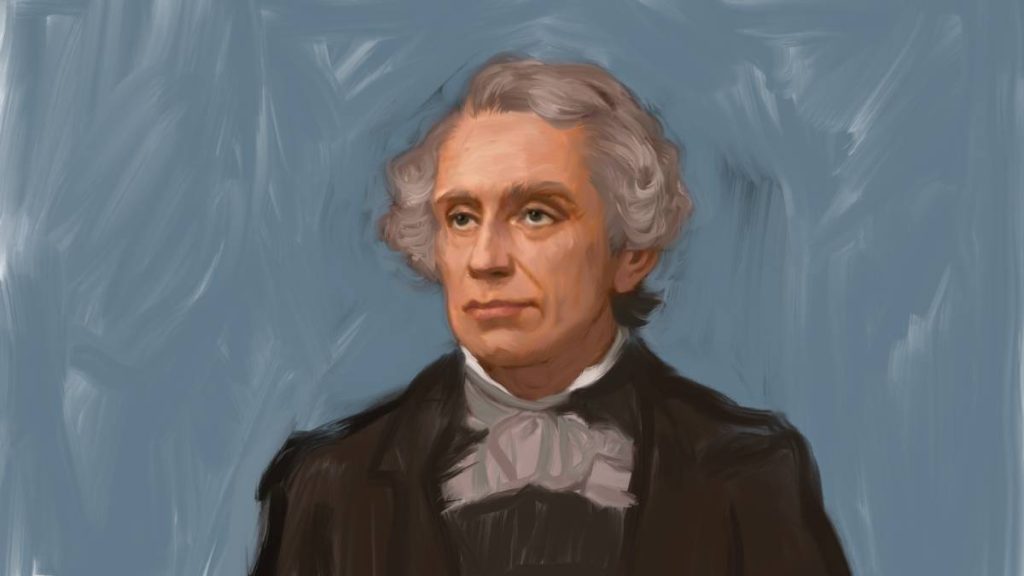

27 мая 1844 года в присутствии свидетелей было передано первое в мире мгновенное телеграфное сообщение с помощью электромагнитного сигнала. Это были строки из 88-го Псалма: «Чудны дела Твои, Господи!» Автором этого изобретения стал Сэмюэл Морзе.

Появлению величайшего изобретения способствовала личная трагедия Морзе: получив письмо о болезни жены, он отправился в путь, но не успел застать ее живой. Тогда Морзе впервые задумался о том, как долго идут письма. Приспособление, с помощью которого Сэмюэл планировал передавать сообщения на расстоянии, он собирал на чердаке из подручных материалов. Сигнал передавался с помощью определенного кода — набора точек и тире, которые возникали в результате коротких и долгих электрических импульсов. Сэмюэл придумал специальный шифр, с помощью которого сигнал можно было перевести в буквы алфавита. Этот телеграфный код и стал впоследствии известен во всём мире как «азбука Морзе».

Какое сообщение передал Сэмюэл Морзе в адрес благодарных соотечественников, которые в 1871 году в Центральном парке Нью-Йорка установили ему памятник?

В дверь гостиничного номера громко постучали. Высокий, статный седовласый джентльмен поднялся из глубокого кресла. Открыл. На пороге стоял посыльный. Он протянул джентльмену письмо. Мужчина вернулся в кресло, распечатал конверт. Тень беспокойства пробежала по его лицу. В письме сообщалось о болезни жены. Судя по штемпелю, оно было отправлено неделю назад. Несколько дней мужчина провёл в пути. А когда, наконец, приехал, увы, уже не застал супругу в живых. Джентльмена звали Сэмюэл Морзе.

Морзе был художником. В 1813 году его картина «Умирающий Геркулес» получила Золотую медаль Лондонской королевской академии художеств. У себя на родине, в Соединённых Штатах Америки, Морзе основал и возглавил Национальную академию рисунка. Казалось бы, по роду своих занятий Сэмюэл был далёк от научных экспериментов. Но трагическая кончина жены многое изменила. Морзе впервые задумался о том, как долго идут письма. И как было бы хорошо, если бы существовал прибор, умеющий быстро передавать сообщения на дальние расстояния. Он стал интересоваться наукой. Читал техническую литературу и даже выписывал научно-популярные журналы.

Всё сложилось словно само собой. В октябре 1831 года Морзе возвращался из Европы с очередной художественной выставки. Путешествие через океан на корабле было долгим, и пассажиры, чтобы не скучать, придумывали себе развлечения. Однажды вечером в салоне первого класса Сэмюэл увидел, как один из них демонстрировал любопытный «научный фокус». Подносил к компасу провод, который был соединён с гальваническим элементом. В результате появлялась электрическая искра и стрелка компаса начинала вращаться. Явление заинтересовало Морзе. Совсем недавно он прочёл книгу физика Майкла Фарадея об электромагнитных импульсах. В уме художника как будто складывалась какая-то головоломка. На протяжении всего плавания Сэмюэл напряжённо думал и что-то набрасывал на листке бумаги. Через месяц корабль причалил к родному берегу. К тому времени у Морзе уже был готов план грандиозного изобретения, которое теперь предстояло воплотить в жизнь.

Приспособление, с помощью которого Сэмюэл планировал передавать сообщения на расстоянии, он собирал на чердаке из подручных материалов. Работать приходилось по ночам. Днём Морзе читал лекции по истории живописи в университете Нью-Йорка. Неожиданно об опытах художника узнал крупный американский промышленник Стивен Вейл. Заинтересовался и предложил Морзе материальную поддержку. С его помощью из Вашингтона в Балтимор был проложен электрический провод длиной более пятидесяти километров. На одном его конце был установлен приёмник, на другом — передатчик. 27 мая 1844 года в присутствии свидетелей было передано первое в мире мгновенное телеграфное сообщение с помощью электромагнитного сигнала. Это были строки из 88-го Псалма: «Чудны дела Твои, Господи!»

Сигнал передавался с помощью определённого кода — набора точек и тире, которые возникали в результате коротких и долгих электрических импульсов. Сэмюэл придумал специальный шифр, с помощью которого сигнал можно было перевести в буквы алфавита. Этот телеграфный код и стал впоследствии известен во всём мире как «азбука Морзе». Изобретение американского профессора живописи вскоре вошло в обиход и изменило жизнь миллионов людей. Теперь не нужно было неделями ждать письма — можно было просто отправить телеграмму. С помощью азбуки Морзе сообщались между собою морские суда. Она стала незаменимым способом связи, который по сей день остаётся одним из самых универсальных и удобных.

Летом 1871 года в Центральном парке Нью-Йорка благодарные соотечественники открывали памятник Сэмюэлу Морзе. Изобретатель был ещё жив и очень смутился, когда его пригласили выступить на торжестве. Он не был мастером говорить. Поэтому вместо речи... послал телеграмму: «Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение!» Так Сэмюэл Морзе благодарил Господа за то, что Он дал ему возможность принести пользу людям.

Все выпуски программы Жизнь как служение

«Волонтерство в Донецке». Сабина Данилова, Елена Смоляк

У нас в гостях были представители Патриаршей гуманитарной миссии в Донецке Сабина Данилова и Елена Смоляк.

Наши гостьи рассказали о том, как впервые решились поехать волонтерами в зону боевых действий, с какими задачами приходилось там сталкиваться и почему, несмотря на сложности и опасности, они не раз возвращались в Донецк и продолжают туда приезжать.

Ведущие программы: Тутта Ларсен и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.

Все выпуски программы Делатели

Сьюзен Кулидж «Что делала Кейти» — «Прожить день красиво»

Фото: Piqsels

Темой книг для детей (и, конечно, взрослых) часто становится преодоление сложностей. На долю главной героини повести «Что Кейти делала», написанной Сьюзен Кулидж в 1872 году, выпало особенно тяжёлое испытание — в результате травмы девочка на несколько лет потеряла способность ходить.

Узнав о своём диагнозе, Кейти впадает в депрессию. Выводит её из этого состояния тётя Хелен, которая сама много лет живёт с тяжёлой болезнью. Хелен говорит много мудрых вещей, но одна её фраза особенно глубоко врезается в память девочки.

— Кейти, — сказала тётя, — попробуй каждое утро говорить себе: а что, если сегодня последний день моей болезни? Как хорошо было бы прожить его красиво!

«Но что означает — прожить красиво?»— недоумевает Кейти.

Тётя отвечает: если он останется в памяти всех, кто тебя окружает, как день, полный света и тепла, если ты не омрачишь его нечутким словом, недобрым взглядом, самолюбивым поступком, то к вечеру ты оглянешься и скажешь: это был красивый день.

Кейти обещает попробовать. Больше всего в уроке тёти Хелен ей нравится мысль, что красиво прожить ей нужно всего один день. Только один. Это, подумала Кейти, право же, несложно. Иными словами, тётя учит девочку жить настоящим, учит её искусству малых шагов. Может, стоит и нам попробовать проживать каждый день красиво, так, как если бы он был единственным?

Автор: Анастасия Андреева

Все выпуски программы: ПроЧтение

Онежский Крестный монастырь (Архангельская область, остров Кий)

Одна из жемчужин Русского Севера — остров Кий. Он находится в заливе Белого моря юго-западнее Архангельска, в восьми километрах от Онежского полуострова. Кий в переводе с карельского языка означает камень и остров полностью соответствует своему названию — это гранитная плита, поросшая мхом. Её площадь — три километра в длину, пятьсот метров в ширину. Здесь нет проезжих дорог. Северные сосны цепляются крепкими корнями за скалы, в небе парят серебристые чайки и над всем царит глубокая тишина.

В южной части безлюдного острова расположен храмовый комплекс семнадцатого века. История его создания связана с именем патриарха Никона. В юности святитель подвизался монахом на Соловках. Из-за разногласий с настоятелем он покинул обитель на лодке. На море разыгрался шторм и молодой инок едва не погиб. Буря выбросила его на скалистый берег острова Кий. Никон установил на месте спасения памятный крест. А в 1656 году, уже будучи патриархом, вернулся сюда и основал монашескую обитель — Онежский Крестный монастырь.

Святитель не только лично выбрал место для строительства, но и принимал участие в проектировании церковного комплекса. Архитектурный ансамбль, похожий на крепость, органично вписался в суровый ландшафт острова. До наших дней здесь сохранилось несколько зданий: это мощный Крестовоздвиженский собор, церковь в честь Происхождения честных древ Креста Господня, с примыкающими к ней братскими кельями, двухъярусный храм Рождества Богородицы с массивной колокольней, а также несколько деревянных построек.

Удалённый от цивилизации Онежский Крестный монастырь служил молитвенным прибежищем для нескольких поколений иноков. Чтимой святыней обители почти три столетия оставался трёхметровый поклонный крест. В Распятие, изготовленное из кипариса, по велению патриарха Никона поместили частицы мощей православных подвижников и камни со Святой земли. Крест украсили иконами, написанными на Афоне, с изображением двенадцати главных христианских праздников.

Святыня находилась в Крестовоздвиженском соборе Онежского Крестного монастыря до 1923 года. Когда безбожники захватили власть в России и закрыли обитель, Кийский крест стал экспонатом Исторического музея в Москве. В 1991 году реликвию передали в столичный храм Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, там она хранится и поныне.

Онежский Крестный монастырь до сих пор остается недействующим. Однако, в 1991 году власти позволили православным освятить Крестовоздвиженский собор, в 2016-м под его сводами совершилась первая после долгого перерыва литургия. Верующие надеются, что когда-нибудь обитель, основанная патриархом Никоном на острове Кий в Белом море, возродится.

Все выпуски программы ПроСтранствия