1 Пет., 58 зач., I, 1-2, 10-12; II, 6-10.

Глава 1.

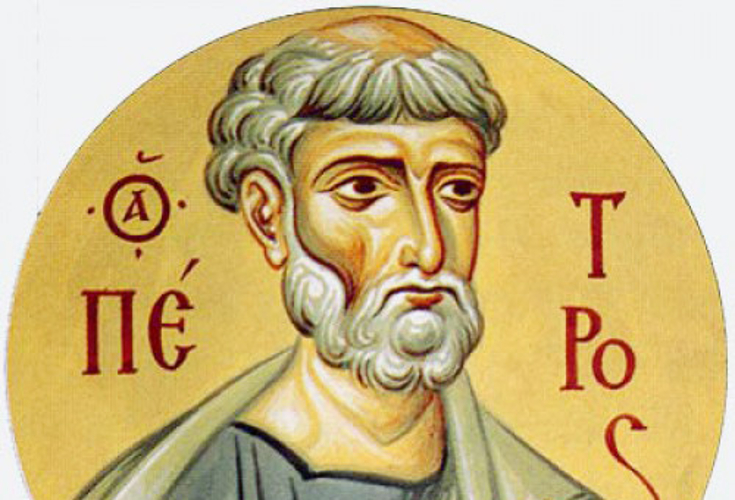

1 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,

2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

10 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,

11 исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.

12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

Глава 2.

6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна,

8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

10 некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Апостол Петр, хотя и являлся лидером апостольской общины, не любил пользоваться этим своим статусом. Доказательством этому является, например, такой факт. Будь на месте Петра какой-нибудь другой человек, он наверняка бы старался как можно шире сделать орбиту своего влияния на Церковь. В те далекие времена подобное можно было сделать только при помощи поучительных посланий. Однако же от апостола Петра таких произведений осталось всего два.

При всём своём огромном авторитете святой оставался скромным служителем Церкви Божией, считая Её главой именно Христа, а не себя. Причиной такого смирения было, как повествует житие Петра, сожаление и покаяние, которые он ежедневно испытывал, вспоминая совершенное им предательство Спасителя. Согласно древним жизнеописаниям апостола, глаза его всегда были красными от слез — настолько тяжелой была его душевная рана.

Прозвучавший отрывок из первого послания апостола Петра буквально наполнен смирением его автора. Себя и прочих учеников Христа он воспринимает исключительно как проводников благодати Божией, но никак не её контролеров. Петр находится просто в огромном восхищении от того факта, что ему по какой-то необъяснимой причине посчастливилось стать апостолом и проповедником Евангелия, то есть благой, радостной вести. Испытания, бедствия, гонения, тяжелые воспоминания меркли перед этой радостью и заглушить её не могли.

Прозвучавшие строки святого говорят нам еще и о спокойствии веры. Что в данном случае имеется в виду? Внутри Петра нет никакого страха, потому что он уверен — ему поручено дело Божие. Никто и ничто не способны этому делу (проповеди Евангелия) помешать. Апостол использует для иллюстрации своей мысли евангельский образ краеугольного камня, который отсылает нас к особенностям архитектуры древней Палестины.

В отсутствие бетона фундамент под домом в той местности и в то время делался из пристыкованных, плотно подогнанных друг ко другу камней. Главную нагрузку по поддержанию веса дома в такой конструкции несли на себе булыжники, положенные по углам здания. Для Петра в символическом смысле таким краеугольным камнем, положенном в основание строения Церкви, является Господь Иисус Христос. Сами понимаете — если фундаментом дома становится Бог, то это здание устоит при любых угрозах, гонениях и бедах. Вот в чем и состоял залог спокойствия веры Петра.

И, конечно же, нельзя не сказать о замечательном выражении, которое мы слышали в сегодняшнем чтении. Апостол называет своих читателей «царственным священством». Мы, к сожалению, забываем, что, по учению Православной Церкви, каждый её член имеет благодать священства. Что выражается, прежде всего, в следующем. Никакое священнодействие, никакое таинство не совершается в нашей Церкви исключительно священником. Таинство совершается священником вместе с его прихожанами, при молитвенном их соучастии. Не зря главное богослужение у нас называется Литургией — «общим делом».

Статус царственного священства, несомненно, приносит огромную радость, но и предполагает огромную ответственность. Не только за собственную духовную жизнь, но и за судьбу Церкви. Мирянин не может оставаться только молчаливым наблюдателем богослужения, исключительно пользователем ритуальных услуг. В Церкви есть самые разные формы служения, открытые для тех, кто не имеет сана, но желает принести добро и пользу. Подобное служение важно и нужно. И здание Церкви строится не только из епископов, священников, диаконов, но и из благочестивых мирян, открывших в себе благодаря Духу Святому дар царственного священства.

«Семьи святых». Армен Попов

Гостем программы «Светлый вечер» был генеральный директор Центра развития социальных проектов, руководитель культурно-просветительского проекта «Семьи небесные», основатель проекта «Усыновите.ру» Армен Попов.

Мы говорили с нашим гостем о мультимедийном проекте «Семьи небесные», который рассказывает о христианских святых и их семьях, и как их пример помогает говорить с разной аудиторией о нравственности и семейных ценностях. Проект «Семьи небесные» включает более 140 анимированных фрагментов шедевров русского религиозного искусства Средних веков и Нового времени. В формате кинорассказа показаны истории семей ветхо- и новозаветных святых, а также русских святых.

Ведущие: Константин Мацан, Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер

«Необычный приход к вере»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Наталия Лангаммер, Кира Лаврентьева, Марина Борисова, а также наш гость — клирик храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вешняках священник Николай Катан — вспоминали личные истории о необычном или неожиданном приходе к вере.

Все выпуски программы Светлые истории

15 декабря. О борьбе со страстями

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».

О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.

Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.

Все выпуски программы Актуальная тема