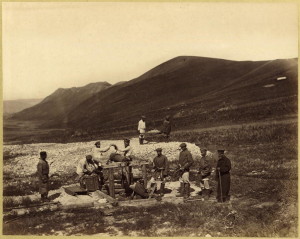

Спуск каторжан в шахту. Савинский рудник Горно-Зерентуйской дистанции Нерчинского горного округа. 1891 год. Фотография А. К. Кузнецова.

Город Нерчинск появился на карте Сибири неспроста. Было тому, как минимум, две причины.

Первая причина – и очевидная – освоение бескрайних сибирских просторов, приведение под руку московского царя местных племен с целью получения дани-ясака, коя в основном платилась «мягкой рухлядью», то есть пушниной. А пушнина, в свою очередь, фактически была экспортным товаром, и даже зачастую выступала как денежный эквивалент – ею и награждали своих людей, и дарили иностранным гостям, и обменивали на другие нужные товары.

Вторая же причина менее очевидна. Но значительно более серьезна. Во времена освоения Сибири государство российское ощущало серьезный дефицит материала, из коего чеканились монеты. А материалом таким было серебро. Проще говоря, нужны были деньги. Настолько нужны, что в 1655 году монеты начали чеканить из меди. Массовый их выпуск вызвал рост цен, инфляцию, а в 1662 году и вовсе так называемый Медный бунт в Москве.

Запомним это и вернемся в Нерчинск.

Еще за годы до его основания сибирских воевод и атаманов доходили слухи, что в Забайкалье, в Даурии, тамошний местный народец изготавливает украшения из серебра. И образцы этих украшений также попадали в руки русских. А команды из Москвы – Искать серебро! – никто не отменял. И его искали. И нашли.

Именно в здешних окрестностях в 1677 году открыли месторождения серебряных руд. И именно здесь были построены Нерчинские сереброплавильные заводы. Первая плавка серебра состоялась в 1686 году. А с 1704 года начались уже регулярные плавки серебра.

И само собою разумеется, что появилось особое образование – Нерчинский горный округ. До 1760 года в нем был один завод. Позднее начали действовать еще почти десяток заводов. А в 1789 году построили Петровский железоделательный завод.

И также самом собою разумеется то, что Нерчинский горный округ стал коронной собственностью российской императорской семьи, что регламентировалось специальными указами.

Добытое и выплавленное серебро целиком отправлялось в Санкт-Петербург на Монетный двор. Заметим, что в середине 18-го века годовое производство серебра достигло 600 с лишним пудов.

А вот еще через сто лет, во второй половине 19-го века, Нерчинский горный округ начал плавить уже золото. Но, как принято говорить, это уже совсем другая история.

Епископ Константин Островский. О Кирилле Павлове

Храм святого Георгия на Юксовском погосте (Ленинградская область)

Про Золотое кольцо России знают, пожалуй, все. А вот про Серебряное, возможно, слышали немногие. Подпорожское Серебряное кольцо объединяет несколько деревень, расположенных на северо-востоке Ленинградской области по берегам реки Свирь. Когда-то на Свири были бурные водные пороги — отсюда и пошло название Подпорожье. Здесь сохранились уникальные памятники древнего деревянного храмового зодчества. Говорят, что Серебряным Подпорожское кольцо назвали потому, что за века тесовые кровли и стены церквей стали тёмно-серыми, и по цвету напоминают потемневшее от времени серебро. Входит в состав Серебряного кольца и село Родионово, известное также как Юксовичи. В нём находится Георгиевская церковь — один из трёх самых старых деревянных храмов России, наряду с Лазаревским в Кижах и Ризоположенским под Вологдой.

Родионово-Юксовичи, или, как ещё называют эту территорию — Юксовский погост расположилось в трёхстах тридцати километрах от Петербурга. Здесь, на живописном берегу Юксозера, тихонько шелестят кронами старые сосны, стоит благодатная тишина и окутанный ею, устремляется в небо деревянный храм, похожий на птицу, готовую взмахнуть крыльями и взмыть в вышину. Больше пяти столетий стоит он здесь — предположительно, Георгиевский храм был освящён в 1493-м году. По преданию, крест для церкви освятил преподобный Афанасий Сяндемский, один из учеников другого почитаемого русского святого — преподобного Александра Свирского.

Георгиевский храм представляет собой деревянный сруб, покрытый тёсом. На двускатной крыше — то есть, выполненной в форме буквы «А» — маленькая луковка единственного купола. Архитектурный облик церкви прекрасен и неповторим. Ступенчатые, так называемые «каскадные» переходы на кровле, резные по краям, делают её словно невесомой. Без броских декоративных элементов, она очаровывает строгой простотой. После закрытия церкви в 1934-м, в её стенах некоторое время располагался сельский клуб. Во время Советско-Финляндской войны 1939-1940-го годов вражеская артиллерия прямой наводкой била по храму, но ни один снаряд не попал — поистине, чудо святого Георгия Победоносца, небесного покровителя церкви.

В начале 1970-х памятник древнего зодчества тщательно исследовали, отреставрировали и взяли под охрану государства. Об этом свидетельствует трафаретная надпись, сохранившаяся на одной из стен храма — «Министерство культуры РСФСР. Памятник архитектуры 15 века. Берегите народное наследие». В 1993-м провели ещё одну реставрацию, после которой церковь вновь передали верующим. По праздникам в ней совершаются богослужения и как пять веков назад, летит тогда над соснами, в прозрачное северное небо, молитва.

Все выпуски программы ПроСтранствия

Где богатство зарыто

Фото: PxHere

Жили старик со старухой, был у них сын. Добрый парень, работящий, да уж больно простоватый. Учиться не хотел, и отродясь никаких книг в руки не брал. Стал отец умирать, сын и спрашивает у него:

— Как же мне дальше жить, отец?

Отец говорит:

— Живи так, чтобы плуг серебрился, и лисьими шкурами была изгородь покрыта.

Сын ещё спрашивает:

— Нет ли у тебя каких сбережений, ты ведь крепко жил, отец?

— Моё богатство в поле, там и ты найдёшь его, только не ленись — копай.

Вот умер отец. А дом был богатый. Как весна настала, пошёл парень к кузнецу, купил серебра и велел плуг серебром покрыть.

— Зачем тебе плуг серебрить? — удивился кузнец.

— Мне отец сказал, что от этого я буду жить богато.

Сделал кузнец парню серебряный плуг. А тот потом купил лисьих шкур и все изгороди увешал. Ходят мимо односельчане, спрашивают:

— Зачем ты лисьи шкуры на ограды вешаешь?

— Мне отец сказал: жить, мол, тогда хорошо будешь.

Отправился затем парень в поле и начал землю копать. Вырыл много глубоких ям.

— Зачем ты такие ямы на поле выкапываешь? — спрашивают крестьяне.

— Отец сказывал, что здесь сокровище спрятано, вот я и ищу.

Пока парень такими делами занимался, стали у него сбережения таять. Бедность настала. Задумался он: как дальше жить, когда все припасы кончились, а от отцовских советов никакого прибытку нет?

Сидит парень на крылечке, пригорюнился, а мимо старичок-странник идёт

— Ты чего, добрый молодец, такой невесёлый? — спрашивает.

— А с чего мне веселиться? — отвечает ему парень. — Был у нас богатый дом, но умер мой отец, а перед смертью дал мне такие советы: чтобы плуг мой серебрился, изгородь была лисьими шкурами покрыта, а богатство, мол, в поле спрятано и там мне его искать следует. Я всё так и сделал — плуг серебром покрыл, ограду завесил лисьими шкурами, всё поле с работником перекопал — и ничего не нашел. Обеднел я, и нечем мне теперь жить. А от отцовских советов мне никакого проку нет.

Подсел к нему на крылечко старичок, покачал головой и говорит:

— Не спеши так говорить — Бога гневить. Твой отец дело тебе говорил, да только ты его не так понял. Вот я тебе сейчас совет дам, и если ты меня послушаешь — то наладится твоя жизнь. Наруби дров березовых да уложи у изгороди сушиться. Тебе будет тепло на зиму — это и есть лисьи шкуры. Поле паши, не покладая рук — и будет твой плуг серебриться. А станешь пашню старательно возделывать — так будет у тебя и хлеб, и богатство в доме.

— Почему же мне отец прямо об этом не сказал? — спросил парень.

— Думаю, что твой отец ещё один оставил завет, чтобы ты смекалку да ум развивал. Потому и говорил с тобой загадками да притчами. Учиться тебе надо уму-разуму, книжные науки постигать. Без этого у тебя в жизни ничего хорошего не заладится.

(по мотивам финской сказки)

Все выпуски программы Пересказки