Если спросить, имена каких известных писателей и поэтов связаны с Крымом, большинство из нас сразу вспомнит Чехова, Шмелёва, Волошина. Наверняка назовут Пушкина, Ахматову, Куприна. Но не все знают, что с Крымом связана жизнь классика белорусской литературы – поэта Максима Богдановича.

Если спросить, имена каких известных писателей и поэтов связаны с Крымом, большинство из нас сразу вспомнит Чехова, Шмелёва, Волошина. Наверняка назовут Пушкина, Ахматову, Куприна. Но не все знают, что с Крымом связана жизнь классика белорусской литературы – поэта Максима Богдановича.

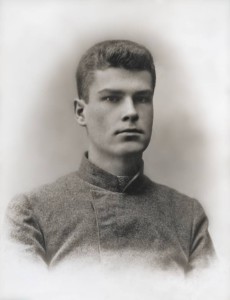

Он родился в Минске в 1891 г., в семье известного белорусского этнографа и педагога Адама Богдановича. Мальчику не исполнилось и пяти лет, как в 27-летнем возрасте от туберкулёза отошла в вечность его мать. Отец с детьми переехал в Нижний Новгород. Там сдружился с Горьким, который впоследствии стал первым читателем и литературным наставником будущего национального поэта Беларуси.

В Крым Максим Богданович впервые приехал восемнадцатилетним юношей весной 1909-го года из-за болезни, которая мучила всю семью Богдановичей – туберкулёза. Состояние здоровья и настроение начинающего поэта лучше всего отражают строки из стихотворения, написанного им сразу по прибытию:

Я, больной и бескрылый поэт,

Может стих моей жизни уж спет…

Но за несколько месяцев лечения ялтинские доктора и целебный южный климат заставили недуг отступить. Из Крыма Богданович уехал в совершенно ином расположении духа:

Подыми к небесам свои взоры –

И ты станешь опять, как дитя,

И затихнут больные укоры,

Пропадут, от души отлетя.

Ей не нужно ни счастья, ни ласки,

В сердце нет ни тоски, ни забот.

Ты — царевич мечтательной сказки.

Эта тучка — ковёр-самолет.

Во второй раз поэт приехал в Крым в 1915-м году уже широко известным. К сожалению, по той же причине, что и в первый – на лечение от обострившейся болезни. Он поселился в городке Старый Крым – одном из лучших мест для лёгочных пациентов. За время лечения Максим Богданович успел посетить Феодосию и Коктебель. И в письмах, и в рассказах знакомым он очень хвалил Крым. Вдохновлённый природой и историей полуострова, поэт даже написал статью о своих впечатлениях в журнал «Русский экскурсант». И хотя, конечно, статья написана в прозе, в ней звучит образное поэтическое мировосприятие Богдановича. Вот, например, о Коктебеле: «Широким полукругом врезается здесь море в берег; словно клешни гигантского краба, далеко убегают два мыса – левый побольше, правый поменьше, и на обоих крутыми изломами подымаются гребни скал; цепи гор охватывают амфитеатром берег, а между ним и морем лежит город».

Третий приезд Максима Богдановича в Крым в начале 1917 года стал последним. Поэт поселился в Ялте. Здоровье ухудшалось с каждым днем, но он не переставал писать: готовил сборник, составлял белорусский букварь, переводил свои старые стихотворения на русский язык, сочинял новые. В Ялте написано его последнее: «В краю светлом, где я умираю…»

Коротким был жизненный путь поэта, еще короче – творческий... И закончился он у нас в Крыму, в Ялте.

Максим Богданович скончался 25 мая 1917 года в возрасте 25-ти лет. После отпевания в соборе святого Александра Невского его похоронили на городском кладбище Ялты. А над могилой установили каменный памятник, изображающий молодого поэта, ставшего бессмертным классиком белорусской литературы.

«Новогодний выпуск»

В этом выпуске своими светлыми и яркими воспоминаниями о встрече Нового Года, поделились ведущие Радио ВЕРА Алексей Пичугин, Марина Борисова, Анна Леонтьева, а также наш гость — настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.

Все выпуски программы Светлые истории

Страсть приобретения. Ольга Шушкова

В последнее время популярными стали покупки в интернет-магазинах. Ещё бы! Как удобно— не вставая с дивана, накупить всяких вещей, и тебе их доставят прямо домой!

Вот и я в какой-то момент увлеклась таким видом приобретения. Вечерами после работы много времени проводила на торговых интернет-площадках, выбирала и заказывала зачастуюненужные вещи. А как же не купить? Тут и скидки, и бонусы, и компенсация за покупки! Чувствовала, что меня всё больше затягивает этот процесс. Умом понимала: это — страсть, это от лукавого, но заставить себя прекратить никак не могла. Каждый раз думала: «Ну вот только зайду на минуточку», и опять просиживала в онлайн-магазинах часами.

Последней каплей стала ситуация, когда я, рассчитывая на обещанный за покупку подарок, сделала заказ в известной торговой сети. Пришла его забирать, но мне отказали. Ушла расстроенная, без подарка, да еще и зонт в магазине забыла. Вместо того, чтобы получить что-то новое, потеряла своё.

Тогда я поняла, что духовна больна. Требуется лечение. К сожалению, в тот период у меня не было связи с духовником. Отец Даниил — старенький, сильно болел и лежал в больнице. Я взмолилась ко Господу. Изо всех сил просила Его унять во мне тягу к приобретению.

Сразу же, на следующий день мне попалась на глаза статья «Ни дня без покупки, или Почему человеку всё время хочется новых вещей?». В ней священник давал духовные и практические советы для выхода из подобной ситуации. Например, первой ступенью борьбы с зависимостью он называл осознание проблемы. Во-вторых, рекомендовал наблюдать за собой, используя как маркер степень привязанности к вещам. Меняется ли душевное состояние, когда ты не смог купить желанный предмет? Если начинаешь нервничать и злиться — это признак, что мысли об этой вещи завладели твоим сердцем. Также я запомнила совет обмениваться вещами с родными и друзьями. Это гасит гордыню, которая напрямую связана со страстью приобретения.

Спаситель подсказал мне, в каком направлении двигаться и какие действия предпринимать.Мне по-новому открылись слова Христа из Евангелия от Матфея: «И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Страсть к накопительству привязывает к земным вещам, к миру дольнему. Уводит от мира горнего — мира духовного. А ещё я в очередной раз убедилась, как важно с любой проблемой обращаться к Богу за помощью. Он — всегда услышит.

Автор: Ольга Шушкова

Все выпуски программы Частное мнение

29 декабря. Об образах соблазнов в Новом завете

В 9-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа: «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый».

Об образах соблазнов в Новом завете — протоиерей Владимир Быстрый.

Здесь речь не о членах тела. Господь повелевает отсекать греховные помыслы и страсти, растлевающие душу. Как наставляет нас святитель Иоанн Златоуст, должно отсекать худые пожелания. Эти слова неразрывно связаны с заповедью: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергнуться себя значит умертвить в себе грех.

«Если решился на эту брань, то как жалеть о малой склонности, отвлекающей с пути? Рука, нога, око — образа соблазнов, входящих через дела, движение тела и пленение ума. Всё, что вредит душе, должно быть беспощадно отсечено.

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Нет выкупа за душу. Потому не страшись внешнего оскудения. Лучше в скудости сохранить душу живой, чем в изобилии погубить её. Отсеки, исторгни соблазн, и обретешь главное — целость духа и мир сердца.

Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Избери же этот узкий путь ради жизни вечной».

Все выпуски программы Актуальная тема