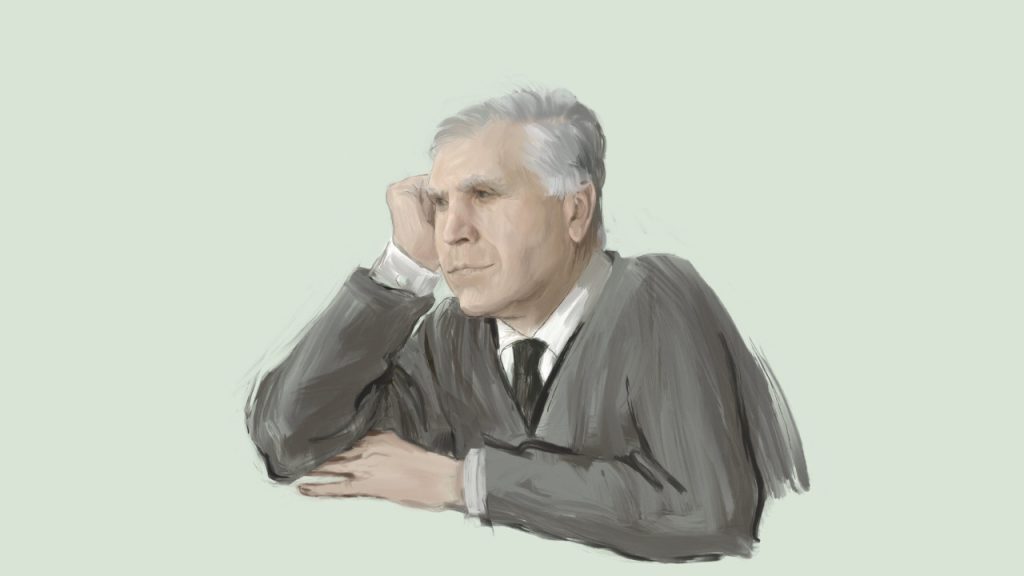

Талантливый математик Лев Семенович Понтрягин сделал в своей жизни ряд открытий, среди которых — «принцип максимума Понтрягина», «двойственность Понтрягина», «поверхность Понтрягина».

Увлекшись арифметикой еще в детстве, он зачитывался до рассвета трудами выдающихся ученых, включая Леонардо Да Винчи. Несмотря на то, что в 1921 году он потерял зрение — керосин из взорвавшегося в руках примуса брызнул прямо ему в лицо — будущий величайший математик не оставил любимого дела и поступил на физико-математический факультет Московского государственного университета. А в возрасте 27 лет уже стал доктором физико-математических наук. Математик Евгений Беркович называл своего учителя, Льва Семеновича, «воином, посвятившим жизнь науке во благо людей и Отечества».

Как Лев Семёнович повлиял на предотвращение в стране экологической катастрофы XX века?

В доме номер 4 по Демидовскому переулку города Москвы в квартире портнихи Татьяны Андреевны Понтрягиной, по ночам часто светилось окно. Её сын, двенадцатилетний Лёвушка, едва ли не до рассвета засиживался за книгами. В семье была богатая библиотека. Мальчик переворачивал страницу за страницей, веки его постепенно тяжелели, но разве можно оторваться от увлекательного чтения! Однажды Лёве попалась книжка об изобретениях Леонардо да Винчи. Вот это был гений! Сколько сложнейших расчётов и вычислений ему нужно было делать! И Лёвушке так хотелось хоть немного быть похожим на великого Леонардо.

В детстве Лёва часто бегал к отцу, Семёну Акимовичу, на завод, где тот работал счетоводом. Быстрым движением руки отец передвигал костяшки на счётах и аккуратно записывал что-то в большую толстую тетрадь. Лёва внимательно за ним наблюдал, иногда задавал вопросы. По арифметике Понтрягин приносил из школы «пятёрки». А его любимой игрушкой сделался... мотор от старого вентилятора, который он по много раз разбирал и собирал вновь. Как вспоминал в своих мемуарах Лев Семёнович, в те годы — а был самый канун Октябрьской революции — он весьма охотно и часто самостоятельно ходил в церковь. Словом, личностью был весьма разносторонней.

В 1921-м году Лёве исполнилось четырнадцать. Он уже неплохо разбирался в самой разной технике. Поэтому, когда в доме стал барахлить примус, вещь в те годы в быту совершенно необходимая, парень решил самостоятельно его починить. Но что-то пошло не так, и примус... взорвался прямо у Лёвы в руках. В лицо подростку плеснул фонтан горячего керосина. Ожог был страшным — врачи несколько суток в буквальном смысле боролись за жизнь Понтрягина. Спасли. Но глаза пострадали настолько сильно, что стало понятно: зрение к нему больше не вернётся.

Лев провёл в больнице около пяти месяцев. И вышел из неё в совсем другой мир, к которому нужно было заново приспосабливаться. Помогали родители и друзья. Но мечта Лёвы — связать свою жизнь с математикой — казалось, теперь была неосуществима. Формулы, графики, таблицы, расчёты — разве под силу всё это незрячему? И всё же Понтрягин решил не сдаваться. Мать читала ему вслух труды знаменитых учёных. Наняла репетитора, который водил рукою молодого человека, а тот внимательно запоминал движения, которыми пишутся математические обозначения: квадратные корни, интегралы и другие. Забота близких, невероятный труд и энтузиазм сделали своё дело. В 1925 году Лев Понтрягин на равных со всеми условиях поступил на физико-математический факультет Московского государственного университета. Слепой студент давал фору своим однокурсникам. А однажды во время лекции даже поправил преподавателя, заявив изумлённому профессору, что тот... ошибся в чертеже. Лев определил это по стуку мела о доску. И оказался прав! Уже на втором курсе у Понтрягина появились серьёзные научные работы. А в 27 лет он стал доктором физико-математических наук.

Вклад Льва Семёновича в отечественную и мировую математику оказался поистине огромным. Сложно говорить об этом, не пользуясь специфическими терминами, которые вряд ли что-то скажут непосвящённому. Однако достаточно сказать, что в высшей математике существуют «принцип максимума Понтрягина», «двойственность Понтрягина», «поверхность Понтрягина». А в 70-х годах ХХ века Лев Семёнович спас страну от экологической катастрофы. Правительство собиралось искусственно изменить направление течения нескольких северных рек. Профессор Понтрягин произвёл расчёты, которые показали, что в таком случае произойдёт незапланированное затопление огромных территорий. Проект было решено закрыть.

Коллега и ученик Льва Семёновича, математик Евгений Беркович, называл Понтрягина воином, который одержал над своим недугом грандиозную победу. Он посвятил жизнь науке во благо людей и Отечества. И сознание этого доставляло ему подлинную радость.

Все выпуски программы Жизнь как служение

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема