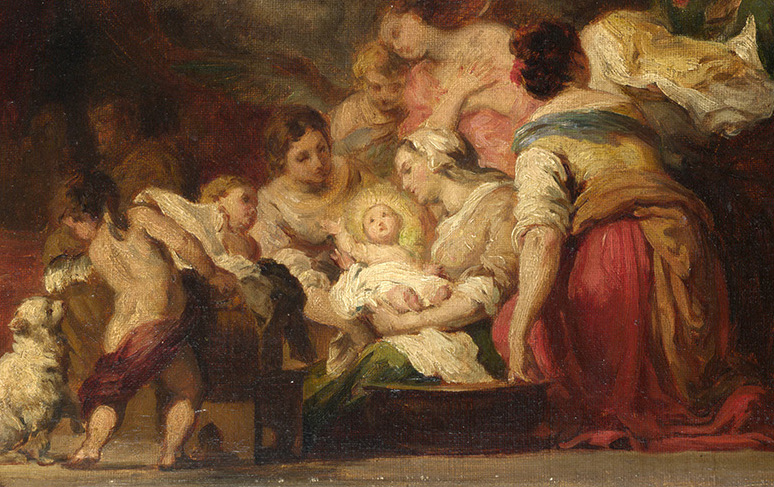

Рождество Богородицы — один из двенадцати главных православных праздников. Это непереходящее торжество, то есть оно имеет фиксированную дату — восьмое сентября по церковному календарю, то есть двадцать первое сентября по новому стилю.

Святитель Андрей Критский назвал Рождество Пресвятой Богородицы «началом праздников». Действительно, рождение в семье праведных Иоакима и Анны Девы Марии предуготовило Воплощение Сына Божия, Его проповедь, Спасительную Жертву и чудо Воскресения.

К тому же Рождество Богородицы — первое большое торжество в церковном новом году. Ведь в православном календаре новолетие отмечается первого сентября по старому стилю, то есть четырнадцатого по новому. Символично, что ежегодный круг великих праздников завершается тоже Богородичным днём — Успением Божией Матери. Оно вспоминается и прославляется пятнадцатого августа по старому стилю.

Между тем, праздник Рождества Богородицы появился довольно поздно. Христиане всегда почитали Божию Матерь, но общецерковная традиция особых Богородичных праздников складывалась постепенно, на протяжении нескольких веков.

В Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена в четвёртом веке построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Он не сохранился до наших дней. А праздник Рождества Пресвятой Богородицы стал официальным на рубеже пятого — шестого столетия, сначала в Византийской империи, а потом и в западном мире. Святитель Андрей Критский составил молитвенный канон торжеству и два праздничных обращения — «Слова». Он подчёркивал, что день Рождества Царицы Небесной служит как бы дверью из мира Ветхого Завета к благодати и истине.

Этот «богоблагодатный день, — говорит святой, — предлагает всей твари общую радость... Дева рождается и готовится быть Материю Царя всех — Бога. Дева становится посредницею между величием Божества и ничтожеством плоти».

По словам другого богослова, воспевшего Рождество Приснодевы, святого Иоанна Дамаскина, «день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь человеческий род обновился».

На Святой Земле сложились свои традиции празднования Рождества Богоматери. Два города — Иерусалим и Назарет — становятся в дни праздника центрами притяжения паломников со всего христианского мира. Верующие стремятся побывать у святынь, связанных с Царицей Небесной. В Назарете — это храм Благовещения Богородицы и источник Девы Марии. В Иерусалиме — греческая церковь Рождества Богородицы. Она находится возле купели Вифезда. По преданию на этом месте когда-то стоял дом родителей Девы Марии, праведных Иоакима и Анны.

На Руси праздник Рождества Богородицы называли «Малая Пречистая», в отличие от «Большой Пречистой», то есть Успения. Тем самым народная мысль вторила православной традиции, которая придаёт больший смысл и значение дню окончания земной жизни человека и рождению его в жизнь вечную.

17 декабря. О богословском труде «Точное изложение православной веры»

Сегодня 17 декабря. День памяти преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в восьмом веке.

О его богословском труде «Точное изложение православной веры» — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. О духовном смысле молитвы апостола Павла

В 4-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!».

О духовном смысле молитвы апостола Павла — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. Об эпохе служения Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского

Сегодня 17 декабря. День памяти Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, отошедшего ко Господу в тысяча пятьсот пятом году.

Об исторической эпохе его служения — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема