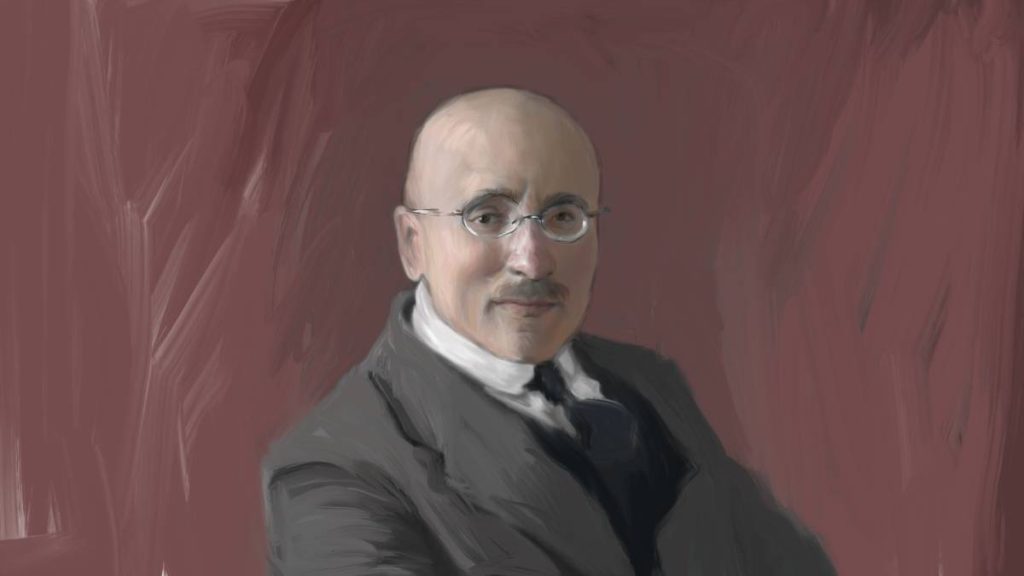

Основатель и руководитель Всероссийской комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи — Игорь Эммануилович Грабарь — знаменитый художник и исследователь древнерусского искусства.

Одной из первых экспедиций для основанной Игорем Эммануиловичем Комиссии по сохранению памятников стала Боголюбская, в рамках которой ему удалось спасти Боголюбскую икону Божьей Матери XII века. С этой же экспедиции, по сути, начали свою деятельность Центральные реставрационные мастерские, которые и сегодня выполняют важную задачу. В 20-е годы прошлого столетия, во время кампании по изъятию церковных ценностей в пользу государства, Игорь Эммануилович добился от властей, чтобы при каждой процедуре изъятия присутствовали ученые специалисты, благодаря чему удалось спасти от переплавки и уничтожения множество уникальных предметов церковного искусства.

Что говорил об искусстве и своей службе ему сам Игорь Эммануилович Грабарь?

Летом 1918 года в Свято-Боголюбском Богородице-Рождественском монастыре на Владимирщине работала Всероссийская комиссия по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи. Ведомство было новым, и появилось практически сразу после октябрьской революции. Его основателем и руководителем стал знаменитый художник и исследователь древнерусского искусства Игорь Эммануилович Грабарь. На этот шаг живописец пошёл не случайно. Уже в первые дни после большевистского переворота стало понятно, что победивший пролетариат с культурными ценностями церемониться едва ли станет. По стране прокатилась волна грабежей — вандалы обворовывали музеи, которые на историческом перепутье оказались как бы «ничьими». Из храмов выносились ценные старинные иконы. Всё это в огромном количестве уплывало через чёрный рынок за границу. Вандализму необходимо было положить конец. Другая проблема заключалась в том, что многие древние святыни находились под угрозой разрушения, и остро нуждались в грамотной реставрации. Однако новая власть на подобные проблемы смотрела сквозь пальцы. Судьба искусства, в особенности — церковного, не слишком её волновала. Но Игорю Грабарю в условиях послереволюционного хаоса удалось сделать поистине невероятное. Художник сумел убедить советских вождей в том, что иконы и древние храмы — это национальное достояние, ценности, которые непременно надо спасать. Сохранению и изучению исторических памятников древней Руси Грабарь посвятил огромную часть своей жизни.

Боголюбовская экспедиция стала одной из первых для основанной Игорем Эммануиловичем Комиссии по сохранению памятников. «Желаю успеха этому полезному для Святой Церкви начинанию. Призываю благословение Божие на тружеников науки», — напутствовал экспедицию патриарх Тихон (Беллавин). В Богородице-Рождественском монастыре учёные и реставраторы осмотрели одну из древнейших на Руси икон Богородицы — почитаемый чудотворный образ, написанный в 12 веке по велению князя Андрея Боголюбского. Состояние иконы оказалось критическим. Лик Богоматери с трудом просматривался. Казалось, спасти святыню невозможно — прикоснёшься, и она рассыплется. Но Грабарь пошёл на риск. С Боголюбской иконы аккуратно сняли серебряный оклад. Под руководством Игоря Эммануиловича реставраторы в течение нескольких недель укрепляли древесину специальным клеевым раствором. Насколько было возможно, расчистили живописную часть. «Когда работа была окончена, этот на две трети разрушенный памятник, который всё же посчастливилось спасти от неминуемой окончательной гибели, засиял царственной красотой линий и красок», — писал Грабарь. С работы над спасением Боголюбской иконы Божьей Матери, по сути, началось ещё одно детище Игоря Эммануиловича — Центральные реставрационные мастерские, которые и по сей день выполняют свою непростую и важную задачу.

«Троица» Андрея Рублёва, неповторимые иконы Звенигородского чина, рублёвский иконостас в Троице-Сергиевой лавре, фрески московского Спасо-Андроникова монастыря, кремлёвские соборы и ещё сотни памятников древнерусского искусства по всему Советскому Союзу были спасены благодаря энтузиазму и опыту Грабаря. В 20-е годы, во время кампании по изъятию церковных ценностей в пользу государства, Игорь Эммануилович добился от властей, чтобы при каждой процедуре изъятия присутствовали учёные специалисты. Таким образом удалось спасти от переплавки и уничтожения множество уникальных предметов церковного искусства.

Будучи директором Государственной Третьяковской галереи, Игорь Грабарь организовал в ней отдел древнерусского искусства и устраивал выставки икон, как в СССР, так и за рубежом. Однажды он сопровождал экспозицию в Германию и с восторгом писал оттуда жене, что люди идут толпами, а иконы производят на всех потрясающее впечатление.

Игорь Эммануилович Грабарь говорил, что искусство наполняет его жизнь смыслом. Служа искусству, он служил и людям, для которых бережно сохранил уникальные шедевры и святыни древней Руси.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Поддержать «Изумрудный город» — пространство для развития детей с инвалидностью

В фонде «Дети Ярославии» действует проект «Изумрудный город». Это пространство, где каждый ребёнок с инвалидностью может развиваться, раскрывать свои способности и находить друзей. Фонд организует для них разнообразный и полезный досуг. Дети вместе поют, танцуют, рисуют, участвуют в спектаклях, занимаются лечебной физкультурой, но главное — учатся общаться и быть самостоятельными.

Кристина Пушкарь посещает «Изумрудный город» уже 5 лет. Именно здесь у неё появились первые друзья, успехи в развитии и вдохновение к творчеству. Из-за внешних и умственных особенностей Кристине сложно находить понимание и поддержку в обществе. Но в «Изумрудном городе» её всегда ждут. Она может не стесняться быть собой. «Когда особенные дети получают большое количество любви, тепла, понимания и видят искреннее желание им помочь, они непременно меняются», — считает мама Кристины.

Не только дети с инвалидностью находят поддержку в «Изумрудном городе». Понимание, психологическую помощь и просто доброе участие обретают их родители. Многие из них включаются в организацию событий и жизнь фонда «Дети Ярославии».

Поможем сохранить такое нужное пространство для развития и радости в городе Ярославле. Поддержать проект «Изумрудный город», а также ребят с инвалидностью можно на сайте фонда «Дети Ярославии».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Советская ученая — тайная монахиня». Алексей Беглов

Гостем программы «Светлый вечер» был доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Алексей Беглов.

Разговор шел о выдающейся советской ученой, специалисте в области изучения туберкулеза, докторе биологических наук, тайной монахине Валентине Ильиничне Пузик (в монашестве — Игнатии). О ее судьбе, духовных размышлениях и об одной из ярчайших ее книг: «Божественная литургия». Валентине Пузик еще в молодости приняла тайный монашеский постриг, свою научную работу она воспринимала, как монашеское служение. Она прожила долгую жизнь: родилась в 1903г. и отошла ко Господу в 2004 г.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Мученица Татьяна Гримблит». Священник Анатолий Правдолюбов

Гостем программы «Светлый вечер» был клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе священник Анатолий Правдолюбов.

Разговор шел о разных примерах подвига новомучеников, в частности о служении мученицы Татьяны Гримблит, посвятившей себя помощи заключенным.

Отец Анатолий приводит воспоминания Марии Николаевны Красноцветовой о Москве конца 1920-х годов, в которой привычные святыни исчезали, а город менялся на глазах. Вспоминается судьба священника Александра Тетюева и слова его дочери, передающие страх той эпохи и верность, которой жили их семьи.

Гость говорит о времени «первой безбожной пятилетки», о закрытии храмов и о результатах переписи 1937 года, неожиданно подтвердившей сохранение веры в народе.

Главная часть беседы посвящена мученице Татьяне Николаевне Гримблит. Отец Анатолий рассказывает о её юности, помощи заключённым и ссыльным, о её стойкости в ссылках, о словах о нательном кресте и о последних днях перед расстрелом на Бутовском полигоне. В завершение звучит напоминание о том, что её жизнь стала исполнением заповеди о любви к ближнему, которую она не откладывала ни при каких обстоятельствах.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер