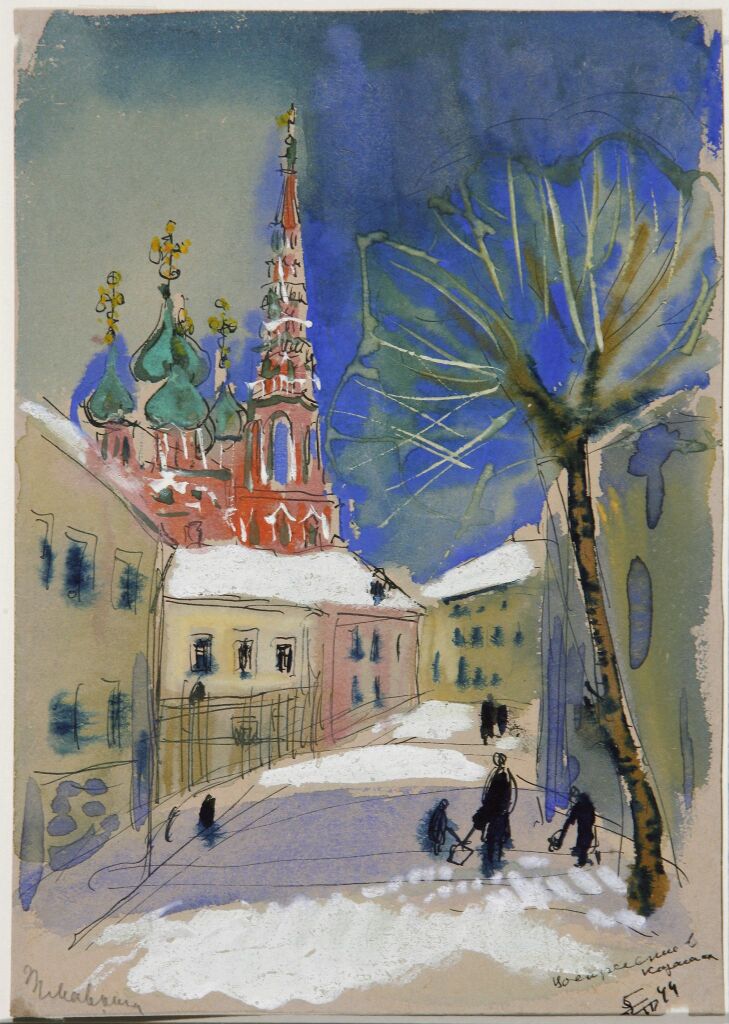

На картине «Кадаши. Москва» изображён Храм Воскресения Христова в Кадашах, построенный в конце 17-го века. Трудно поверить, но эту яркую и светлую работу Татьяна Маврина написала зимой 1944 года, во время Великой отечественной войны.

— Ах, Маргарита Константиновна, в каком красивом городе мы живём! Казалось бы, январь, всё вокруг бело, деревья облетели... Но посмотрите, и зимой Москва уютна и хороша.

— Наташенька, она прекрасна в любое время года. Её скверы и парки, старинные особняки и древние храмы — неповторимая атмосфера нашего города складывалась веками... Посмотри, какая красивая церквушка выглядывает из-за многоэтажного дома! Это один из любимых мною московских храмов.

— Очень красивый! Стены из красного кирпича, пять золотых маковок, высокая колокольня... А что это за церковь?

— Храм Воскресения Христова в Кадашах. Его построили в конце 17-го века. А ещё, кстати, ему посвящён один из шедевров Третьяковской галереи.

— Как интересно! А расскажете об этой работе?

— С радостью, Наташа. Сейчас найду её в интернете... Она называется просто: «Кадаши. Москва». Написала её художница Татьяна Маврина. Вот, посмотри, пожалуйста.

— Какая яркая работа! На фоне закатного синего неба вырисовывается силуэт храма. Стены и купола буквально светятся в вечернем зареве. А крыши соседних домов покрывает белая пелена, снежный покров — художница изобразила этот уголок старой Москвы зимой!

— Татьяна Маврина множество работ посвятила Москве, хотя сама родом из Нижнего Новгорода. В начале 20-х годов прошлого века приехала в столицу, училась в Высших художественно-технических мастерских. С этого времени в её творчестве и появились виды Москвы, городские мотивы, дома, храмы... Вот как на этой картине.

— У художницы свой особенный, необычный стиль, вам не кажется?

— Да, так и есть. Творческий почерк Татьяны Мавриной отличает смелая работа с цветом. Её картины яркие, жизнерадостные...

— И в работе «Кадаши. Москва» это чувствуется. Хотя пейзаж написан зимой...

— Зимой 1944 года. Посмотри, пожалуйста, вот здесь, в левом нижнем углу полотна хорошо видна дата написания.

— Сорок четвёртого года? Так значит, эта картина написана во время Великой Отечественной войны?

— Да, в тяжёлый для города, страны, да и для всего русского народа период.

— Теперь эта работа стала для меня ещё более пронзительной... Чувствуется, как много боли и переживаний стоит за историей её написания...

— Во время Великой Отечественной Татьяна Алексеевна писала Москву особенно часто. Художница пыталась сохранить и запечатлеть на бумаге красоту города, ставшего для неё родным.

— Она писала с натуры?

— В военное время делать зарисовки города на планшете или в блокноте было небезопасно. Её могли обвинить в шпионаже. Поэтому Татьяна Алексеевна запоминала очертания пейзажа, уходила в ближайший подъезд или постройку и быстро по памяти зарисовывала увиденное в блокнот. А дома повторяла эти изображения в красках на больших листах. Так появлялись акварели, сохранившие память о Москве военного времени...

— Но не пугающие, а тёплые, радостные, сохраняющие веру в то, что добро и любовь одержат победу над злом. О том, что всегда будет именно так, напоминает и Храм Воскресения Христова, который запечатлела Татьяна Маврина и который сейчас перед нами. Зайдём в него, Маргарита Константиновна?

— С большой радостью, Наташа! А после — можем пойти в Третьяковскую галерею. Я покажу тебе акварель «Кадаши. Москва» и другие работы замечательной художницы Татьяны Мавриной.

Все выпуски программы Свидание с шедевром

Псалом 30. Богослужебные чтения

Даже находясь в самых трудных обстоятельствах, человек не должен предавать своих духовных принципов. Но говорить легко, значительно сложнее на практике показать верность Господу Богу. Это постарался сделать царь и пророк Давид, о чём он и пишет в псалме 30-м, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.

Псалом 30.

1 Начальнику хора. Псалом Давида. [Во время смятения].

2 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;

3 приклони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня,

4 ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.

5 Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.

6 В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.

7 Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.

8 Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие моё, узнал горесть души моей

9 и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на пространном месте.

10 Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око моё, душа моя и утроба моя.

11 Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли.

12 От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.

13 Я забыт в сердцах, как мёртвый; я — как сосуд разбитый,

14 ибо слышу злоречие многих; отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою.

15 А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты — мой Бог.

16 В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.

17 Яви светлое лицо Твоё рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею.

18 Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде.

19 Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем.

20 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!

21 Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.

22 Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укреплённом городе!

23 В смятении моём я думал: «отвержен я от очей Твоих»; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе.

24 Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздаёт с избытком.

25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!

Давид написал 30-й псалом, когда спасался бегством от безумного царя Саула. Тот был первым в истории правителем Израиля. Саул был поставлен на царство пророком Самуилом с благословения Божия. Но Господь предупредил Самуила и народ еврейский, что цари далеко не всегда бывают хорошими. Уже с первым правителем древнему Израилю не повезло. Саул со временем превратился в жестокого, властолюбивого, порочного человека. И Господь лишил его царского звания, передав его Давиду — праведному и верному Богу.

Саул не только не смирился, но стал искать Давида, чтобы убить его. И Давиду пришлось спасаться бегством. Он не желал воевать с Саулом, потому что не хотел устраивать гражданской войны. Праведник предпочитал уходить в далёкие места, где бы его не могли найти. Так Давид вынужденно оказался в городе Секелаге, где жили язычники-финицийцы. С одной стороны, здесь было безопасно, а с другой, город этот наполняли идолы. Здесь процветали языческие культы. И Давиду невыносимым казалось находиться в данном месте.

Царь обращается к Богу с искренней молитвой, просит у Него о помощи: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня». Секелаг, где временно укрылся Давид, был окружён высокими, толстыми стенами. Пророк, повторюсь, находился тут в безопасности. Но он признаёт, что никакая сила человеческая перед лицом Божиим не устоит. Потому и пишет Давид: «ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною». Секелаг с его языческими культами вызывал у царя отвращение. Давид проявляет себя как ветхозаветный человек. Для него не существовало дистанции между человеком и его религиозными убеждениями. Потому пророк и пишет: «Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю».

Гонения Саула, языческое окружение давили на Давида. И он с печалью пишет о своём состоянии, жалуется Богу на нехватку сил. Мы слышим такие слова: «Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Положение Давида действительно было ужасным. Многие хотели выслужиться перед Саулом, добровольно становились его шпионами — готовы были донести на Давида. И речь в данном случае идёт не о каких-то язычниках, а об иудеях — соплеменниках и единоверцах пророка.

Слова Давида передают всю тяжесть его положения: «Я забыт в сердцах, как мёртвый; я — как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих; отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою». Давид дошёл до глубин отчаяния, он в полной мере осознал, что спастись собственными силами не может — и в этот момент получил утешение от Бога. Давид пишет: «В смятении моём я думал: „отвержен я от очей Твоих“; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе». Гонения Саула сначала на время прекратились, а потом нечестивый правитель погиб — умертвил себя, не желая сдаваться в плен филистимской армии. И Давид, предчувствуя избавление, пишет: «Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздаёт с избытком».

Соборное послание святого апостола Иакова

Иак., 53 зач., II, 14-26.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Что такое покаяние? Чем покаяние отличается от душевного терзания и самобичевания? И какую роль покаяние играет в жизни верующего человека? Ответ на эти важные вопросы находим в отрывке из второй главы соборного послания апостола Иакова, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Глава 2.

14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?

15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,

16 а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы?

17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.

18 Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.

19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут.

20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?

21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?

22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?

23 И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим».

24 Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?

25 Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?

26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.

Вера без дел мертва — это основная мысль только что прозвучавшего отрывка. Дела, о которых говорит апостол Иаков, это не просто исполнение ритуальных предписаний религии. О таких делах ещё апостол Павел в своём послании к Римлянам сказал, что «делами закона не оправдается никакая плоть». То есть следование религиозному закону само по себе не спасает человека. Человека не спасает механическое исполнение церковного устава. Для спасения необходимы именно дела веры. Но что такое дела веры?

Прекрасный ответ на этот вопрос предлагает святитель Феофан Затворник. По его словам, дело веры — это дело покаяния. Не случайно именно к покаянию в Своей земной проповеди постоянно призывал Христос: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — говорил Он людям. Часто мы неверно понимаем под покаянием состояние сожаления о прошлых поступках. Нам кажется, что каяться — это то же самое, что сгорать от стыда и испытывать душевные муки от содеянного.

На самом же деле слово «покаяние» в первую очередь означает изменение ума. Это процесс переосмысления своей прошлой жизни. Безусловно, этот процесс может сопровождаться болезненным чувством горечи от осознания того, что я натворил. Однако не в этом суть покаяния. Существенно то, что в ходе этого переосмысления я принимаю решение больше не возвращаться к старому образу жизни. Я полон решимости жить по-новому. Не совершать те поступки, которые раньше совершал, не говорить те слова, которые раньше говорил, не развивать в себе те мысли, которые раньше развивал и не подогревать в себе те чувства, которые раньше подогревал.

Я принимаю решение жить так, как будто Бог существует и каждое мгновение стоит рядом со мной. Покаяние — это жизнь в присутствии Бога. А дела покаяния — это поступки, которые я совершаю с мыслью об этом присутствии. Правила подобной жизни описаны в Евангелии. Они элементарны и просты. В первую очередь мне необходимо сосредоточиться на поиске воли Творца. Кроме того, я должен организовать свою жизнь так, чтобы вся она стала самоотверженным и бескорыстным служением тем людям, которые меня окружают. Наконец, я призван принимать участие в жизни церковного сообщества и приступать к таинствам Церкви. Вот эти дела апостол Иаков и называет делами веры.

Именно дела веры свидетельствуют о том, как крепко мы связаны с Творцом. Они отличают нашу веру от веры падших духов. По словам апостола Иакова, бесы тоже веруют в Бога и трепещут перед Ним. Однако при этом их вера мёртвая. Ведь у них нет дел покаяния. Именно поэтому они находятся в состоянии озлобленности и пустоты, мучаются сами и мучают других. Лишь дела веры, дела покаяния дают нам силу. Они создают наиболее благоприятные условия для того, чтобы в нашу душу пришла божественная благодать. Чтобы мы не только вдохновенно говорили о Боге, но и свидетельствовали о Нём своими поступками с ещё большей энергией и воодушевлением.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Святитель Иннокентий (Вениаминов)». Григорий Елисеев

Гостем программы «Исторический час» будет преподаватель Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Григорий Елисеев.

Разговор шел о жизни и трудах святителя Иннокентия (Вениаминова), известного архиерея XIX века, миссионера, проповедавшего христианство народам Алеутских островов, Северной Америки, Якутии и Хабаровского края.

Ведущий: Дмитрий Володихин

Все выпуски программы Исторический час

- «Святитель Иннокентий (Вениаминов)». Григорий Елисеев

- «Историк И.Е. Забелин». Татьяна Агейчева

- «Казаки в Париже». Дмитрий Володихин

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов