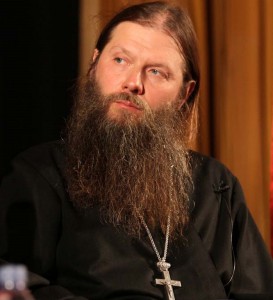

У нас в гостях был духовник Алексеевского женского монастыря в Москве протоиерей Артемий Владимиров.

У нас в гостях был духовник Алексеевского женского монастыря в Москве протоиерей Артемий Владимиров.

Разговор шел о том, почему дети верующих родителей, взрослея, иногда уходят из Церкви?

Как помочь ребенку действительно встретить в своей жизни Бога, а не просто ходить в храм по принуждению?

Какую роль в этом должны играть родители и священники?

Т. Ларсен

- Здравствуйте друзья. Это «Семейный час» Тутта Ларсен на «Радио Вера». У нас в гостях духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, профессор Свято-Тихоновско

А. Владимиров

- Приветствую вас.

Т. Ларсен

- Ну, поскольку у нас семейный час, и вы наверное как никто занимаясь вопросами семьи и защиты материнства. Знаете о том, как сложно бывает, как ни странно растить, воспитывать детей в православной семье, православной традиции. Чтобы они в ней удержались, как только дети достигают какого-то возраста самостоятельного существования. И мне хотелось бы в этом часе поговорить о том, почему дети уходят из церкви? Кой коллега Алексей Пичугин не раз рассказывал в эфире о том, что среди его друзей, очень много детей из церковных семей. Которые, как только они достигли возраста совершеннолетия и стали вести самостоятельный образ жизни, не просто ушли из церкви, а даже крестики поснимали. Просто перестав вообще как бы то ни было себя ассоциировать с православной традицией. То есть, очевидно, есть некая тенденция, не радостная для нас православных. Мы теряем детей. Теряем их для Веры, для Христа, для нашего православного образа жизни к которому мы, казалось бы, готовили всем своим образом жизни и тем воспитание, которое мы им даем. Есть вообще такая тенденция действительно?

А. Владимиров

- Я думаю, что лучше всего эта тенденция изображена на вечном полотне западноевропейск

Т. Ларсен

- Ну, вот да. Вы упомянули целые государства и нации, которые отказывались от Христа. И видь, как правило, все это заканчивалось страшной кровью, и миллионами жертв.

А. Владимиров

- Ну, я думаю, что если мы перейдем к истории России. То конечно наш разговор затронет другие пласты и займет еще много времени. Если не будем отходить от нашей личностной тематики то, безусловно. Родителям не должно пугаться и отчаиваться, когда вдруг они замечают, что их дитя, до толи по светлости личика, по голубизне очей напоминавшее юного Варфоломея будущего Сергия Преподобного, или Прохора будущего Серафима Саровского. Вдруг замечает, что ребенок тяготиться молитвой, что он как-то начинает нервничать и дрыгаться когда все другие чинно стоят пред зажженной лампадой. Когда Евангелие уже не вызывает такого интереса, как это было раньше. А многие наши детки привыкли засыпать под Евангелие. Не нужно удивляться этому, как чему-то катастрофическом

Т. Ларсен

- Природе.

А. Владимиров

- Нам очень важно, чтобы наши девочки подростки, сохранили себя. Постарайтесь себя не терять. В общении с мальчиками, у которых возрастает интерес пропорционально вхождению вчерашней отроковицы, в область девичества. Программа минимум научить её беречь себя. Ради её здоровья, ради её будущего материнства, ради гармонии супружеских отношений. Программа минимум, удержать ребенка от вхождения в зону риска. Не будем скрывать, что большие города, это сейчас города контрастов. Сотни храмов, но при этом сотни ночных заведений, где наш православный ребенок может столкнуться не только непреодолимым желанием попрыгать и послушать ритмическую музыку, но и с откровенными соблазнами.

Т. Ларсен

- Но, помимо того, что в больших городах есть какие-то злачные места. Мне кажется, даже в каком-то маленьком городе или деревне легче контролировать целомудрие своих детей. Хотя бы потому, что там меньше информации в принципе поступает к ребенку. Даже если ребенок не ходит в клубы, он может смотреть телевизор, он может читать глянцевые журналы, он может сходить в кино, он может, в конце концов, общаться со своими сверстниками которые не ведут православный образ жизни. И видеть, что их жизнь куда увлекательнее и многообразнее, чем то, что предлагают ему его семья и его религия. Ведь здесь тоже можно было бы как-то квалифицировать причины, по которым ребенок, входя в подростковый возраст, начинает отдаляться от родителей и от церкви.

А. Владимиров

- Я бы взялся за маленький перечень такой.

Т. Ларсен

- Да. Вот, это же. Вот вы говорите о турбулентности, которая, безусловно, в любом случае произойдет. В силу каких-то гормональных перестановок и ребенок и так не понимает, что с ним происходит. У него и так сложные отношения и с миром, и с родителями, и со сверстниками и с самим собой. Раньше были иные. Казалось бы, наоборот религия должна ему здесь помогать, быть некой основой, на которой он бы выстраивал все эти отношения по-новому. А нет. И начинается, вот вопрос. Ребенок уходит из церкви потому, что надоели вы со своими постами и молитвами, я устал. У меня и так полно дел, и вообще надомной все в школе уже смеются, и никто кроме меня, себя так не ведет. У всех все есть, а у меня ничего нет. Вот этим модно то, и другое, и третье. И развлекаться, и пивка попить, и в какую-то киношку крамольную сходить, а я, значит, сиди дома. Мало того, что я домашнюю работу делаю, еще у вас спортом на медаль занимаюсь, какую не будь почти олимпийскую, на разряд. Или там играю гамы по три часа в день, а вы мне еще со своими молитвами. Я не знаю, я там прихожу в храм, а мне не нравиться. Там люди не веселые, там бабки злые меня толкают. И не нравится мне с ними вместе стоять в одном пространстве. Да, и вы тоже, вот вы меня учите там, так себя вести, этого не сесть, этого не делать. А сами между собой ругаетесь, а папа курит вон втихаря на балконе. Ну и так далее, да. Очень много таких вещей, таких вопросов, которые у человека не взрослого возникают. Наверное, вы добавите к этому перечню, что-то со своей позиции, из своего угла зрения. Потому что, скорее всего они же вам, наверное, рассказывают чадо, почему им так не хочется в храм ходить.

А. Владимиров

- Безусловно. Думается что самое главное, о чем нам родителям, воспитателям, взрослым должно печься, это та атмосфера, которая собственно и говорит о том, что в доме обитает Господь. Если есть между родителями, взрослыми атмосфера взаимного доверия, открытости, искренности. Если мы стараемся беседовать, по-человечески, а не на зверином языке друг с другом. То, наши сердца становятся некими оазисами, через которые Божья благодать незримо касается ребенка. Если я не считаю для себя нужным сдерживать, мое лицо напряжено, слова заряжены статическим электричеством, то маленький заложник выяснения наших отношений, когда становится подростком способном, что-то осмыслять, анализировать, отходит потому, что его сердцу на хватает любви, внимания, тепла. И опять-таки если мать носит в душе сокровенную жалость, любовь к своему ребенку заблудшему, куда-то на сторону долечи отошедшему, то всегда Есенинский сюжет приходит в действие. И оборачиваясь назад, такой может быть погрубевшее и слишком быстро повзрослевшая Митрофановка, вспоминает тепло и свет материнских глаз. Сегодня, безусловно, старушек злых в храмах уже и нет, они наполнены семьями, молодежью, но…

Т. Ларсен

- Слушайте, я вот частенько вижу когда, в одном храме, куда мы часто ходим, там нет никакого уголка, где могли бы скучковаться дети. Скажем он, скажем так архитектурно он есть, некий дальний предел где как раз все дети и ждут во время Литургии. Кто-то пищит, кто-то шумит, но с маленькими детьми все понятно. А вот старшим, там дети 5-6 лет им этого недостаточно. Им откровенно, они еще не понимают, что происходит на Литургии и им скучновато. Тогда они идут к столу где пишут записки и сидят тихонько там рисуют. Обязательно найдется кто не будь, какая-то бабуля, которая придет, вырвет у них из рук эти записки. Причем там даже нет этих записок, с крестом пропечатанных, просто нарезанные бумажечки, да.

А. Владимиров

- Да, да. Знакомая картина.

Т. Ларсен

- Все равно, идите отсюда, что вам здесь надо. Это не для вас, это вот вообще. И дети конечно, мягко говоря, обламываются, и уходят оттуда печальные.

А. Владимиров

- Это комсомолки 70-х годов, которые стремятся весь мир перевернуть. Безусловно вы правы это предмет заботы для настоятелей. Скажем в нашей тихой обители есть целая площадка, с соответствующими конструкциями где наши не только малыши голыши, но и эти первачки резвятся. Я видел храм и с пеленальными, и с игровыми. Интересно, мой друг священник в храме Воскресения в Брюсовом переулке, знаменитый храм, где наша творческая интеллигенция считает за долг, помолится. Даже выделяет батюшку, который с малышами который до Евхаристического канона, по-моему, или непосредственно когда детишек он ведет причаститься Святых Таин. Батюшка такой усатый нянь.

Т. Ларсен

- Аниматор.

А. Владимиров

- Да, аниматор с крестом на груди.

Т. Ларсен

- Потрясающе.

А. Владимиров

- Общается, и эта игра стоит свеч, потому что дети это действительно существа динамичные. Они не могут вытянуться в струнку, если им 8-9 лет. И в этом смысле прав был патриарх Алексий II, который как-то нам священникам говорил в постсоветское время, что нынче храм или обитель должны быть в отношении детей, Домом пионеров. То есть под эгидой храмов, в приходе, помните Мао Цзэдун, не самый большой для меня авторитет, но все равно он как-то сказал, пасть открывается сто школ, расцветает сто цветов. Я имею и балетная студия, и рукопашный бой и дайвинг, если храм стоит на берегу синего моря. Очень важно, на мой взгляд, сегодня наших подростков удерживать не насильственно, но развивая в них креативные способности. Привлекая их в такие кружки, от физкультурного, до золотого шитья. И когда дети востребованные, особый разговор, это конечно умение священника, это привлечь ребенка и в ткань богослужения так сказать вплести его прекрасные душевные порывы. Скажем одно дело, дети малюют что-то на заднем плане на записочках. И строгая такая Выдра Петровна их жучит, другое дело мальчика обрядить в стихарь и дать ему послушание, чтобы записочки от прихожан он переносил в алтарь. И он будет как великий раджа с понимание великости своего служения в зад и вперед тихонечко сновать во время службы, но грешить ему будет некогда.

Т. Ларсен

- Это «Семейный час» на «Радио Вера», у нас в гостях протоирей Артемий Владимиров. Говорим о том, почему дети уходят из церкви. Вы описывали какую-то идеальную ситуация, когда во многих храмах действительно заботятся о детях во время богослужения, чтобы родители приобщились как-то нормально.

А. Владимиров

- Да, да.

Т. Ларсен

- Молились, и дети были заняты, и некогда им было шалить. И вы оговорились о том, что это вопрос к настоятелю. Вот получается, что уход детей из церкви, это не только забота родителей, но и их духовников и тех священников в чьи храмы, они этих детей водили.

А. Владимиров

- Священники сами отцы по преимуществу. И я могу судить о своем небольшом опыте, если вы позволите, поделюсь. Каждое воскресение я не только служу, но и исповедую. Вокруг вас юноши, и подростки, и совсем малыши недозревшие до исповеди. Ну, вот 25 летний небольшой опыт у меня. Рядом с двумя аналоями где крест с евангелием свидетельствует, что Господь простирает свои объятия навстречу маленьким грешникам. Стоит небольшой ящичек с луночками и отделениями. И народ уже видимо приученный, сам сюда приносит какие-то значки, какие-то конфеты, какие-то изречения, книжечки. Иногда удивительное, я тут вижу и бабочки на штырьках или какие-то канареечки искусственные которые обычно втыкаются в богатые букеты. И вы знаете для ребенка, такая возможность встретится с таким летним Дедом Морозом, священником.

Т. Ларсен

- В вашем лице.

А. Владимиров

- Который не будет, как «Биг Бэн» с высоты подъемного крана спрашивать: Грехи твои Чадо мое. Ну, здравствуй друг мой. Чем ты хочешь поделиться? Или тебе сначала подарочек какой-то. И вы знаете, пустячок, а приятно. И ребенок, у которого глазенки разбегаются и он получает от батюшки бонус для повышения тонуса. Каким-то образом чувствует, что здесь теплое место где его ждут и ему могут потрафить в самом невинном смысле этого слова. И вместе с тем возникает желание открыться, рассказать. Конечно здесь требуется определенная чуткость и деликатность души. И очевидно нет места формальному отношению к исповеди. И для сравнения, я когда женился. То, войдя в дом, познакомился с бабушкой своей супруги, ей тогда было 90 лет. Она была совершенно под воздействие советской информации и хотела спрятаться от меня, когда я предложил ей привести батюшку. И вот я узнаю, что она училась но Большой Ордынке в гимназии, и помнит как ее исповедовал батюшка 1,90 необъятного размера. Он держал в руках книжечку на славянском языке. Она егоза 8-9 лет, маленькая кругленькая стояла, смотрела на него с низу в верх. И откуда-то с неба слышались вопросы. Чадо мое, грешило ли еси? Грешна батюшка. Воровала ли Еси? Воровала батюшка, воровала батюшка. Прелюбодействова

Т. Ларсен

- Что ему нравится, когда я так отвечаю.

А. Владимиров

- После этого мне было неудивительно, что бабушка в свои 89 напоминала какую-то задорную пионерку. Но милостью Божью, все-таки она отошла в жизнь вечную уже примеренной, причащенной.

Т. Ларсен

- Но, и вот все-таки в говорите о маленьких детях, которые и без того входят и выходят в храм не без удовольствия. Потому, что там компания. Потому, что там компания им подобных, потому, что им там разрешают свечки убирать с подсвечников. Потому, что там красиво поют. Потому, что папе с мамой там хорошо, и значит им хорошо. А вот я вспоминаю другой пример. Когда у нас в храме появился юноша, такой странный и яркий очень. Ему было наверное лет 18, может быть 20. И он был настоящий панк, у него был зеленый ирокез, драные джинсы, такая косая кожаная куртка. И вот он когда заходил в храм, всех корчить начинало прям. А он шел, прикладывался к иконам, исповедовался, стоял Литургию.

А. Владимиров

- Просто такой одиозной внешности.

Т. Ларсен

- Причащался, да. Но внешне он, конечно, был абсолютно, вот такой, вызовом.

А. Владимиров

- Человеком из другого мира.

Т. Ларсен

- Да, человеком из другого мира. И что-то я его давно не вижу. Я надеюсь, что он не ушел из церкви. И, что возможно он ходит в какой-то другой храм. Но, я видела насколько тяжело большинству прихожан наших принять его, и за этой внешностью разглядеть просто православного христианина. И, наверное, зачем-то ему нужны эти зеленые волосы. И, наверное, это не то, что должно как-то разделять его с религией, его верой. Правда?

А. Владимиров

- Я думаю, что за такими, какими-то одиозными деталями внешности. Всегда скрывается душа, может быть робкая. Может быть потерянная, ищущая, может быть как волчонок куда-то забравшаяся в норку. И в этом смысле, не только от священника, но и от любого христианина требуется психологизм, психологизм, т.е. участливость понимание. Я вот узнал из вашего описания, буквально время от времени в нашу Тихую обитель заходит девушка, на которой нет живого места.

Т. Ларсен

- Пирсинг.

А. Владимиров

- Так называемый пирсинг. Всякие кнопочки и застежки на одежде переходят плавно

Т. Ларсен

- В железо на лице.

А. Владимиров

- в этот металлолом, которым она себя приукрасила.

Т. Ларсен

- Ну, и я грешила таким, лет в 20

А. Владимиров

- Честно говоря, я немного вздрагиваешь. Потому, что первая, у меня как у взрослого человека реакция, жалость. Потерян человек для самого себя. Но, душа живая, она смотрит через глаза, и конечно же к разговору к русской пословице: «Каков поп, таков и приход». Священник, безусловно, должен воспитывать свою паству, чтобы такт и деликатность были присущи каждому человеку. Мне вспоминается к нашему разговору, о уходящих из храма из-за какого-то тычка или резкого слова, маленькая проповедь митрополита Антония Блюма. Который, как всегда с присущей ему глубиной сказал: «а ты, кто сделал такое грубое замечание вошедшему и одетому не по форме. Готов ли ты на страшном суде Христу Спасителю дать отчет, ибо именно твое слово вышвырнуло с церковного корабля этого матроса, который мог бы укорениться и привиться. Достанет ли у тебя любви». В этом смысле действительно, чем человек необычнее во вне, тем значит душа его, наверное, более страдает между бытьем и не бытьем. И в этом смысле, безусловно, мы должны быть, если не прозорливы, то проницательны. Согреешь душу человеку, улыбнешься ему, и его будет вновь манить к тебе, в храм, где он увидел человеческое лицо.

Т. Ларсен

- Ну, я привела достаточно радикальный пример. Но, ведь действительно молодежь, подростки в каком-то возрасте просто очень сильно нуждаются в принадлежности, какой не будь субкультуре. И, как правило, это входит в конфликт с их верой, с какими-то церковными правилами. Вот эту музыку слушать нельзя, а вот так, ну не знаю, так стричься нельзя. Вот эти книги читать не надо. И человек просто начинает задыхаться под этим всем гнетом правил. И опять же видя как его сверстники, достаточно свободны в выборе хотя бы в выборе своих музыкальных пристрастий или того как одеваться. А дома, ему по прежнему навязывают какие-то строгие каноны. Может быть мы, мне очень, хочется, о чем поговорить в следующей части. Я все время пытаюсь понять. Что больше отталкивает детей от церкви, недостаточное радение родителей, которые может быть не всегда молятся, не всегда чтут посты. Не всегда ходят на Литургию, и водят туда детей, и сами не всегда причащаются, ну знаете так, достаточно небрежно часто относятся к своей вере. Или наоборот родители, которые все очень соблюдают. И ведут очень глубоко, очень церковный образ жизни. Кто из них больше в ответе за уход ребенка из церкви. Есть ли здесь какая-то разница? Давайте поговорим об этом буквально через минуту.

Т. Ларсен

- Это «Семейный час» на «Радио Вера», в студии Тутта Ларсен, и наш гость протоирей Артемий Владимиров – духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, профессор Свято-Тихоновско

А. Владимиров

- Русский народ говорил когда-то, «благодать не насилует». И помните, слова Евангелия о Христе: «льна курящегося не угасит. Тростью надломленной не преломит». Любовь подобна аромату розы, которая распускает свои лепестки, привлекает своей красотой, но человек всегда свободно идет на встречу розарию так сказать. Вот сейчас в Москве глава старца Силуана собирает народ в Даниловом монастыре. Помните ли вы из жизнеописания этого старца случай. Тот был еще юношей, отец глубоко религиозный патриархально настроенный крестьянин. Весь быт которого освящен богослужебным годом. И будущий Силуан, старец забыв среду, в постный день. Отцу с сыновьями старшими трудившемуся на земельном наделе, приносит как Иосиф прекрасный библейский персонаж, еду. Это была какая-то тюря со свининой. И отец, помолившись, занял свое место, расселись вокруг сыновья. И все молча, по русскому обычаю стали эту тюрю хлебать и подцеплять кусочки свинины. Прошло полтора года, и как-то при случаи отец напомнил своему сыну, будущему Афонскому подвижнику. Сынок, а ведь была тогда среда. Тот очень смутился, и задал только вопрос, а почему же ты отец не сказал ничего мне? Но, ты же делал все от чистого сердца, а я ее признаться ел как «стерву». И вот я в свое время прочитав этот эпизод, подивился, у русского крестьянина какая интелегентнось, какая мягкость души, какое чувство такта. Какое понимание, помыслов, настроения своего сына. Вот действительно просвещенность и высота. В этом смысле вы совершенно правы, иногда мы священники подмечаем, что наши папаши православные, как-то уж очень прямолинейные. Клин клином вышибает, я сказал свистать всех наверх. А между тем, как ребенок превратившийся в подростка, переростка, подрамка. Часто уже не считает для себя возможным безусловное повиновение, внутренний протест, внутренняя какая-то зажатости и конечно мы должны очень чувствовать этот кризис жанра. И уметь, призванный на мой взгляд сохранить благодушие, улыбку, юмор. Лучший помощник вообще в этических конфликтах, а уж делах воспитания. Ну, что же милый Емеля, оставайся, почивай, хоть обед нам приготовь. Мы придем усталые, счастливые но голодные. Я думаю, что действительно входить в лобовое столкновение, превращать жизнь в непрестанную коллизию, это наихудший выход из положения. Но сохранить какой-то мир, предоставить ребенку подумать, что и как, и почему. Сохраняя мирное настроение души, это нравственный идеал в таком положении.

Т. Ларсен

- Еще мне кажется, что раз уж мы говорим об огромном количестве информации, которая обрушивается на наших детей сегодня, очень важно поговорить о том, как на детей вообще влияет образование и вообще какое-то их интеллектуальное развитие. Потому, что до какого-то возраста ребенок и в Деда Мороза верит, а не только в Бога и в чудеса. Вопросов никаких не задает, а потом он начинает учиться, читать книги, смотреть научно-популярны

А. Владимиров

- Готовиться нужно, и благо, что сегодня существует такое множество пособий естественнонаучн

Т. Ларсен

- Есть такое мнение еще, что мы в большинстве своем, сегодняшние православные христиане к вере пришли уже в сознательном возрасте. Не всем повезло иметь бабушку, которая в детстве водила в церковь. И, как правило, мы приходим, через какие-то проблемы, не сказать скорби, через потери, болезни и так далее.

А. Владимиров

- Совершенно верно.

Т. Ларсен

- И поэтому наш опыт поиска веры и какого-то нашего духовного определения, наше отношение к таинствам, оно такое выстраданное, оно понятное.

А. Владимиров

- Совершенно верно. Я как раз хотел вас перебить, и заключить ваш монолог. «Вера, должна быть выстрадана».

Т. Ларсен

- Но, дети. Ведь мы все подносим на блюдечке. Если ребенок с материнской утробы участвует в таинстве. И для него причастие, это так же как съездить к бабушке на выходные. И потом по мере

А. Владимиров

- По крайней мере, данность его жизни.

Т. Ларсен

- Да. Данность его жизни. Очень так сказать привычная, обычная. И он, конечно, не осознает всего величия.

А. Владимиров

- Всего величия.

Т. Ларсен

- И глубины, потому что это не выстрадано. Он к этому не шел всю жизнь набивая синяки и шишки. И может быть это тоже причина такого легкомысленного ухода детей из церкви. Поскольку, может быть, не стоило так рано начинать, их приобщать ко всему этому.

А. Владимиров

- Я как педагог, который занимается православным воспитанием и образованием. Вижу, вот что, что меня очень тревожит. Православно оринтированое, учебное заведение. Набранные детишки, далеко из не церковных семей. Дети жадно хватают все, что вы с любовью им преподносите, преподаете. Они буквально за две недели входят в церковный, светлый мир. Исповедь, причастие, какие-то условности, встретить батюшку, сложить лапки, батюшка благословите. И вот этот внешний каркас еще далеко не гарантирует, что Божья благодать нашла свое место, где-то в сокровенных уголках души. Потому, что вдруг обратив внимание преимущественно на внешность. Мы взрослые с огорчением для себя наблюдаем, скверные словечки, взять без спроса то, что хорошо или плохо лежит, в какой-то подлости, и какой-то маленькой проявлении агрессии, не доброты.

Т. Ларсен

- Зависти.

А. Владимиров

- Как совмещается не совместимое. А вот до ума дошло, или по крайней мере вошло в периферию сознания, а до сердца еще ой как далеко. В этом отношении, не то чтобы отстранитесь от терпения, но понимать какое великое расстояние пройти. В этом отношении очень интересна книжечка отца Владимира Воробьева, «О детской исповеди». Где батюшка рассказывает о 60-50-х годах, он вырос в воцерковленной семье. Он говорит, что родители никогда не дергали, вот этих своих подростков. Автоматизма не было, даже в отношении встречи со священником и действительно, если нам важен результат. То есть выработка юным христианином сознательного отношения к таинствам, здесь перегнуть палку легко, и в детские годы. И поэтому давайте вспомним парадоксальное выражение святого Иоанна Шанхайского, это наш современник святитель Иоанн, который в Калифорнии, нетленными мощами в соборе Сан-Франциско почивает, обращался к родителям в 50-х годах в Америке, в эмиграции, говорил. «Закона Божьего, не должно быть слишком много». То есть мы должны стремиться к пропорциональном

Т. Ларсен

- Сегодня в «Семейном часе», с нами отец Артемий Владимиров, протоирей. Мы говорим, о том почему дети уходят из церкви. Есть еще такое мнение, что у каждого человека, несмотря на то сколько времени он проводит в церкви, или в какой семье он родился. Все равно свой путь, и Господь каждого призывает лично, индивидуально. И эта встреча с ним, она все равно происходит у всех по-разному.

А. Владимиров

- Безусловно.

Т. Ларсен

- Значит ли это, что вот этот уход из церкви, это может быть и есть вот этот самый поиск своего личного пути. И все, что было до предложено родителями и духовником, это всего лишь некий…

А. Владимиров

- Стартовая площадка.

Т. Ларсен

- Да. Некая палитра, из которой потом надо, что-то самостоятельное создавать.

А. Владимиров

- Думается, что православные родители согласятся, с общей установкой педагогической. Какова цель всех наших педагогических усилий? Она в том, чтобы научить ребенка, сделать в ответственный час, свободный, правильный выбор. Если я общаюсь с ребенком, в котором я вижу личность мыслящую. Мыслящую критически, свободную, ищущую, то конечно мое дело, если это возможно, позвать его за собой. Явить ему, какой-то пассивный пример, в собственном лице, но и не пасовать его перед лицом соблазна, искушения. Настраивать его на такую воинскую добродетель, быть в состоянии боевой готовности. Уметь вовремя прийти на помощь, не пасовать в трудный час. И вот, я расскажу вам по опыту преподавания в нескольких православных школах, гимназиях Москвы. Вы, знаете часто приходишь в старшие классы, я скажем, припадаю в гимназии Елизаветинской при Марфа-Мариинской обители, дети в общем-то прекрасные, и интересные, но все остаются детьми. Иногда внутренние сетуешь, ну что же такой Митрофановка лопух лопухом. Я распинаюсь, вот как аниматор, вы правильное слово употребили. Стараюсь быть и Ньютоном, и Цицероном, чтобы детям было не скучно, а он милый там крестики помечает, в морской бой играет. Иногда мы все-таки недооцениваем наших детей, и слишком много берем на себя, думая, что я могу сейчас смоделировать его душу, и запустить самолетик его сердца в безоблачные просторы благочестия. Но, вот оказывается, дети поступают в институты, оказывается они в обстановке, совершенно другой, не той тепличной, которую мы им здесь создаем. Общаются, близко с молодежью, уже совершенно другой штамповки, другого склада. И приходиться удивляться, что в этой новой поре их жизни, они незаметно для себя, наши лопухи и наши ротозеи вдруг становятся защитниками того образа мысли и жизни, который они может быть и не исповедовали в школьные годы. Над которым могли подтрунить, но который образовал определенный стержень в их сердце. То есть вот эти возрастные фазы по необходимости должны быть, и искание, и сомнение, и охлаждение. Господь действительно ищет от нас сыновнего, свободного устремления к нему. И не должно печалиться и расстраиваться, когда мы вдруг наблюдаем в наших детях какой-то поверхностный скепсис. Он как т гонор всегда лежит на поверхности. Нужно только выучится ждать, слать на небо скупые телеграммы, Господи Тебе вверяю заблудшее свое чадо. Спаси и Сохрани. Убереги от бед и напастей. И конечно как пастырь, я вижу, проходит год, пять, десять лет. И если вам все-таки удалось оставить в сердце ребенка, какой-то светлый, добрый, мажорный след, от общения подростка с батюшкой. То, все равно ножки приведут. Жизнь сегодня концентрическими окружностями окружает, подросшего внезапно школьника. Он впадает во всякие переделки. Любовь, которая иногда бьет не в глаз, а в бровь. И если у ребенка, остается, вот эта память сердца. То есть такая инстанция, бабушка, Арина Родионовна для них. Батюшка, я вот считаю, что однокоренные слова батюшка и бабушка. И вот, или учительница начальных классов, которая могла ребенка примирить, его с опытными родителями. Есть ли Христос за пазухой у взрослых действительно прячется, то дитя обязательно наплутавшись, наевшись, не скажу чего. Все-таки вспомнит о небесной манне, вспомнит слова «и верится и плачется, так легко, легко. Поэтому мы должны смотреть философски благодушно.

Т. Ларсен

- То есть получается, невозможно ни как вообще предупредить уход ребенка из церкви. И единственное, что ты можешь сделать, это только молится и ждать.

А. Владимиров

- Мы говорим, о не уходе, а может потере сердечного благочестия, потере внутренней гармонии и мира. Говорим о каких-то исканиях и плутаниях, но если нам все-таки удается организовать хорошее общение. Знаете, как в эмиграции были Рюровцы разведчики, там следопыты

Т. Ларсен

- Скауты да.

А. Владимиров

- Сейчас, Слава Богу в России это возрождается. Вот, тут я только, что был в Тавриде, рядом с Артеком. Сегодня по счастью такие организационные формы работы с молодежью не исключают православие. И сегодня, я смотрю с большим оптимизмом на нового министра Образования, который, человек очень интеллигентный, с педагогическим опытом. И будем, надеется, что главные тренды в наших образовательных заведениях, каким-то образом будут возвращаться к традиции. Но, пафос нашей сегодняшней передачи заключается в том, чтобы мы никогда не забывали, что ребенок это личность наделенная даром свободы произволения. И думается, что конфликт, мнимый с матерью церковью, возникает тогда, когда родители и воспитатели недооценивают этого личностного фактора, и думают, что можно просто вбросить в ребенка информацию. Сообщить ему определенные условные рефлексы и дело в шляпе. Но, дитя возрастая, действительно чувствует себя вправе идти не только на право, но и налево. И поэтому нам нежно запастись действительно изрядный терпением и дай Бог умам и сердечностью. С тем, чтобы не терять лица и оставаться на капитанском мостике, смотря как наши юнги, забравшись без позволения на мачты, сигают в пучину, где касатки, акулы уже наматывают свои круги.

Т. Ларсен

- Но, вот как-то неоптимистично мы заканчиваем наше общение. Может быть все же дадим парочку конкретных советов родителям, которые видят, что ребенок охладел, потерял интерес и ленится, или просто устал ходить в церковь с ними. Может быть, отправить ребенка в какой-то православный лагерь интересный, это выход? Чтобы снова его интерес подогреть.

А. Владимиров

- Я думаю, выход обретается не местом каким-то новым, но с соприкосновением личности наших детей, тех взрослых, которые восполнят родительские потуги. Как известно в своем отечестве, пророка часто не бывает. И я считаю очень важным, ели нам удастся подобрать так, сказать внезапно выросших детей, тех друзей

Т. Ларсен

- Альтернативных наставников.

А. Владимиров

- Да. Которые может быть, будут скрывать свои истинные намерения, но сумеют как-то украсить общение с ребенком, своей ненавязчивостью, мудростью. Почему с батюшек, сегодня очень большой спрос, потому, что они не в первую очередь служитель культа, но на первом плане у них, на мой взгляд, должна быть вот эта человечность, умение дружить с подростками. Представлять собой, некоторый буфер по отношению к родительскому благочестию. Предлагать ребенку, какие-то интересные, креативные, творческие русла. Это называется дублер. Надоело тебе ехать по магистрали, сверни-ка дружок на дублер, но главное двигаться в одном направлении.

Т. Ларсен

- То есть если мы заметили, что наши дети совсем не хотят больше вместе с нами молится и постится, оставить их в покое?

А. Владимиров

- «Научитесь от меня, яко кроток есть, и смирен сердцем, и обрящете покой Душам вашим». Действительно самоценно, я думаю все-таки вот эта составляющая, вот это единомыслие мира. Мы должны понимать, что есть гораздо более страшные опасности для нашей молодежи, от которых дай Бог нам их уберечь. Благодаря развитию в них нравственного начала, и чувства. А вот это временное оскудение внешнего Благочестия, это еще не катастрофа. Потому, что свет во тьме светит, и тьма его не обымает.

Т. Ларсен

- Тогда есть ли у нас надежда, но то, что если ребенок практически, даже до того как он появился на свет, с внутриутробного своего существования находиться до определенного момента в церкви, пока он сам оттуда не захочет уйти. То мы создали, вот этот, некий стержень который под всякими житейскими бурями будет гнуться но не сломается. И рано или поздно, все-таки он сможет восстановиться в своем духовном, таком образе.

А. Владимиров

- «Dum spiro spero». Пока дышу, надеюсь. Надежда вообще не умирает, а уж на нашей радиостанции «Вера», помимо надежды есть еще и любовь.

Т. Ларсен

- Спасибо большое. Да, есть над, чем подумать мне, и я думаю нашим слушателям тоже. Это был «Семейный час» на «Радио Вера», у нас в гостях был протоирей Артемий Владимиров.

А. Владимиров

- Благодарим.

Т. Ларсен

- Спасибо.

Поможем Давиду обрести полноценный слух

Пять лет назад команда Фонда «География Добра», вдохновлённая делами милосердия Святого Николая Чудотворца, придумала акцию под названием — «Чудотворцы». Ежегодно эта инициатива в новогодние и рождественские дни объединяет тысячи сердец, которые стремятся подарить болеющим детям надежду на здоровое будущее. И сегодня у вас тоже есть возможность присоединиться к этому большому доброму делу, и следуя примеру святого Николая, помочь тому, кто особенно в этом нуждается.

В этот раз героем акции «Чудотворцы» стал 4-х летний Давид Бойко. У него отсутствует ушная раковина и слуховой проход с правой стороны. Такая патология мешает Давиду полноценно слышать и развиваться, учиться говорить. Операция подарит шанс всё исправить. Ему сформируют ухо и восстановят слуховой канал. Способность слышать мир в полном объёме сделает мальчика увереннее и счастливее. Он сможет учиться всему без преград!

Присоединяйтесь к акции «Чудотворцы» Фонда «География Добра», так вы поможете Давиду Бойко пройти долгожданное лечение. Каждый участник этого большого дела милосердия получит в подарок красивую онлайн-открытку. Наполним праздничные дни добром и светом!

«Народные церковные традиции». Елена Воронцова, Петр Чистяков

У студии были доценты кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского университета Елена Воронцова и Петр Чистяков.

Разговор шел об изучении различных народных церковных традиций, в частности о встречи праздников, украшении икон и сохранении духовных книг.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Рождество Иисуса Христа». Священник Александр Сатомский

Гостем программы «Светлый вечер» был настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.

Мы говорили об истории праздника Рождества Христова и о том, что и откуда нам известно о событии Рождения Спасителя. Кроме того, отец Александр рассказал о том, что известно о земных родственниках Иисуса Христа.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер