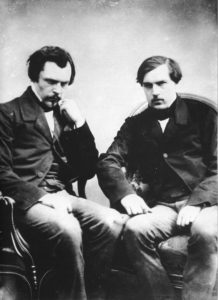

Братья Эдмон и Жюль Гонкур с детства были неразлучны. Их вкусы, привычки, интересы совпадали во всём. Потому-то братья всю жизнь и занимались одним делом. Их творческий союз — идеальное литературное сотрудничество, едва ли не единственный случай, когда столь близкие друг другу люди могли и жить бок о бок, и работать рука об руку, нисколько не мешая друг другу. Да так, что многие, непосвященные в их семейную историю, принимали братьев Гонкур за одного писателя.

Братья Эдмон и Жюль Гонкур с детства были неразлучны. Их вкусы, привычки, интересы совпадали во всём. Потому-то братья всю жизнь и занимались одним делом. Их творческий союз — идеальное литературное сотрудничество, едва ли не единственный случай, когда столь близкие друг другу люди могли и жить бок о бок, и работать рука об руку, нисколько не мешая друг другу. Да так, что многие, непосвященные в их семейную историю, принимали братьев Гонкур за одного писателя.

Эдмон был старше Жюля на восемь лет. Мама мальчиков умерла, когда младшему исполнилось всего четыре года. Отец больше не женился. Он умер, когда сыновья уже выросли и могли сами позаботиться о себе. И всё же они с трудом пережили своё полное сиротство.

Но жизнь продолжалась, братья были хорошо образованы и богаты, энергия била в них ключом, оставалось только найти ей выход. И Гонкур

попробовали себя на поприще живописи. Для начала они собрали неплохую коллекцию картин и даже превратили свой дом в музей художественных ценностей, которые любя называли «изящными безделками». А вот художников из братьев не вышло. Тогда они решили стать драматургами. Но и тут их ожидал провал. Упорные Эдмон и Жюль, не собиравшиеся сдаваться, написали роман. Успеха он не имел, однако это не остановило молодых людей. Они снова взялись за перо, а в их случае, фигурально выражаясь, оно было одно на двоих, и принялись за составление исторических очерков и искусствоведческих статей. А когда поняли, что рамки журналистики им узки, вернулись к литературе и посвятили совместному творчеству двадцать лет, со временем став одними из самых успешных писателей 19-ого века. Современников, конечно, интересовало, как братья работают сообща, не ссорясь и не перетягивая на себя одеяло. Гонкур не скрывали, что сначала придумывают идею романа, потом составляют план главы, потом каждый пишет свой вариант, после чего они читают их друг другу и сливают воедино оба текста.

Знакомые братьев называли их отшельниками. Оба никогда не были женаты, не имели близких друзей, хоть и общались со многими знаменитостями: Флобером, Тургеневым, Готье. Жили Гонкур в одном доме и большую часть времени проводили за письменным столом, работая невероятно много. Любили братья и бродить по Парижу: они посещали церковные службы, музеи, заглядывали иной раз в самые отдалённые уголки города, исследуя их, наблюдали за парижанами — богачами и бедняками, и использовали потом свои наблюдения в очередном романе. А если приходилось выезжать за пределы Франции, братья и это делали только вдвоём. Так они побывали в Италии, Голландии, Германии, Алжире.

Литературный Париж привык к тому, что Эдмон и Жюль никогда не расстаются. Это продолжалось до трагического июня 1870-ого года, когда от нервного переутомления умер младший Гонкур. Ему было всего сорок лет. Эдмон остался один — без единственного по-настоящему близкого человека, без того, кто составлял его семью. Гонкур-старший с большим трудом заставил себя продолжить работу. Он долго не мог смириться с печальной действительностью, сочинять романы в одиночку стало для него мукой. С уходом Жюля Эдмон будто потерял часть себя. И стараясь хоть чуть-чуть уменьшить постоянную тоску по младшему брату, Эдмон начал печатать мемуары, рассказывающие о жизни братьев Гонкур.

Этот знаменитый дневник — одно из самых значимых их произведений. Эдмон и Жюль по очереди писали его долгие годы. И хоть повествование велось от имени одного человека, читатели чувствовали, что героев двое. И что в каждой строчке 22-х томов дневника стоит не местоимение «я», а всегда «мы».

«О совести». Священник Анатолий Главацкий

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущий диакон Игорь Цуканов вместе со священником Анатолием Главацким читали и обсуждали фрагменты из сборника творений преподобного Аввы Дорофея «Душеполезные поучения» о совести как голосе Божием в человеке, и о том, как она помогает делать правильный выбор.

Разговор шел о том, для чего совесть дана человеку, почему иногда она может «засыпать», а также по каким признакам можно определить, что мы приглушаем «голос совести» и почему для духовой жизни важно не давать совести «уснуть». Также обсуждалось, почему в Раю Господь дал заповедь не есть с Древа познания добра и зла и можно ли «жить по совести» и быть при этом неверующим человеком.

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

«Интеллигенция и Православная Церковь в XIXв.» Федор Гайда

Гостем программы «Светлый вечер» был доктор исторических наук, доцент кафедры истории России XIX — начала XX веков исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Федор Гайда.

Мы говорили об отношении образованных людей в России в XIX веке к Православной Церкви, о взглядах интеллигенции на религиозность и церковную жизнь и как это повлияло на дальнейшую историю страны и Русскую Церковь. Также разговор шел об истории появления термина «интеллигенция» и с какими людьми он соотносился, о самых ярких их представителях в России XIX века и почему кто-то из них сохранял веру и церковность, а кто-то отказывался от Бога.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Поддержим храм Архангела Михаила в Смоленской области

В деревне Зарубинки Смоленской области посреди чистого поля стоит величественный храм Архангела Михаила, который сегодня обретает былую красоту. Рядом с ним есть сад, жилые корпуса, пасека и коровник. Всё это созидается трудами маленькой монашеской общины.

Сто лет назад в Зарубинках жили больше полутора тысяч человек. На службы в местный храм съезжались люди из окрестных деревень. В советское время от Смоленска до Витебска было всего две действующих церкви и одна из них — Архангела Михаила. За время гонений она изрядно пострадала, лишилась колокольни и внутреннего убранства. Ближе к 90-м годам деревня совсем опустела, и храм закрыли. Годы шли и здание превратилось в аварийное.

В 2018 году возрождать святыню и приход сюда направили иеромонаха Феодосия. Трудами священника и его помощников храм Архангела Михаила стал возвращаться к жизни. Со временем вокруг него образовалась монашеская община, появились свой сад и хозяйство. Ежедневно в церкви совершаются богослужения, а в перерывах каждый насельник скита занят своим делом. Священник Феодосий пасёт коров и ухаживает за пасекой, а другие следят за порядком, решают бытовые задачи, делают творог, сыр и масло. Место, которое казалось безнадёжно забытым, обретает новую жизнь. В возрождение храма и развитие скита вносят свою лепту и верующие люди. Они приезжают в деревню Зарубинки из ближайших селений и Смоленска.

Благодаря совместным усилиям у храма Архангела Михаила появились крепкая кровля и надёжные окна, новые купола, колокольня, иконостас, престол и церковная утварь. А сейчас важно отремонтировать и утеплить здание изнутри. Помочь храму в Смоленской области можете и вы. Для этого переходите на сайт фонда Архангела Михаила.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов