Есть простой и увлекательный способ получить знания по истории — читать добротные исторические романы.

Сегодня мы говорим о князе Ярославе Мудром, прославленном Церковью в чине благоверного, и романе Антонина Ладинского «Анна Ярославна — королева Франции».

Место действия — город Киев. Время действия — 11 век по Рождестве Христовом.

После смерти отца, великого Владимира Крестителя, князю Ярославу пришлось побороться с братом Святополком Окаянным за право занять престол в Киеве. Ярослав вышел победителем. Огромной его заслугой стала победа над печенегами в 1036 году, после чего на Руси наконец-то наступил мир. Оживилась торговля, повсюду закипело строительство.

Князь Ярослав женился на Ингигерде, дочери короля Швеции, получившей после крещения имя Ирина. Одну из своих дочерей киевский князь выдал за норвежского короля, другую — за венгерского, связав себя с ближними и дальними соседями узами родства.

Действие романа Ладинского «Анна Ярославна — королева Франции» начинается с прибытия в Киев посольства от короля Франции Генриха Первого, который просит руки княжны Анны Ярославны. Ярослав Владимирович старался не ударить перед послами в грязь лицом.

Плащ князя сверкал серебряной парчой, и на голове поблёскивала драгоценными каменьями царская диадема. Все знали, что великий князь не любитель подобных выходов и пышности, и непривычная диадема не очень величественно покоилась на его голове, но сегодня князь решил, что франков надо встретить во всём торжестве, чтобы они рассказывали потом своему королю о великолепном приёме.

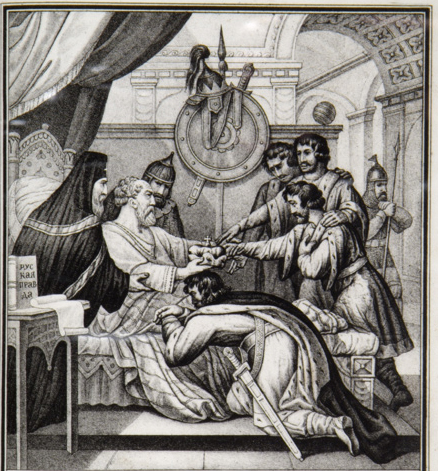

Продолжая дело своего отца, Владимира Крестителя, князь Ярослав старался искоренить на Руси языческую веру. Именно при нём в Киеве началось строительство величественного Софийского собора, возводились и другие церкви, был создан свод законов, позже названный «Русской правдой».

При князе Ярославе Владимировиче впервые Русскую церковь возглавил не греческий митрополит, присланный из далёкого Константинополя, а свой, русский.

В романе Антонина Ладинского показано, что именно митрополит Иларион был советником князя во многих делах и внушал ему мысли об ответственности правителя за народное благо.

Эту мысли князь Ярослав озвучивает в доверительном разговоре со своей супругой Ириной.

— Бог поручил мне Русскую землю, чтобы я и мои сыновья хранили всё, что на ней. Её процветание и нам с тобой на пользу.

Князь Ярослав собрал у себя во дворце огромную библиотеку, он и сам очень любил читать. За любовь к просвещению и образованность народ прозвал его Мудрым, что хорошо показано в романе Ладинского «Анна Ярославна — королева Франции».

Ярослав страдал бессонницей и, чтобы скоротать ночные часы, читал книги, лёжа в постели, и это вошло у него в привычку. Ведь столько хотелось узнать повестей, что на это не хватило бы времени днём... Так он полюбил книжное чтение паче жизни и часто говорил детям:

— Книжные словеса суть реки, напояющие вселенную...

Автор романа «Анна Ярославна — королева Франции» Антонин Петрович Ладинский принадлежит к числу писателей-эмигрантов первой волны. В гражданскую войну он сражался в рядах Белой армии, потом жил в Париже.

И как же отрадно было автору мысленно воссоздавать на страницах своей книги домонгольскую, ещё не разорённую Русь под началом умного, просвещённого правителя — благоверного князя Ярослава Мудрого.

«Иконография Рождества Христова». Ирина Языкова

Ирина Языкова

Гостьей программы «Светлый вечер» была искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова.

Разговор шел об особенностях изображения на иконах сюжета Рождества Христова, какие смыслы в них закладываются и как их увидеть.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с киноведом Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рождественским мотивам в литературе (эфир 30.12.2025)

Третья беседа со священником Александром Сатомским была посвящена христианскому взгляду на празднование Нового года (эфир 31.12.2025)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Работа и отдых». Алексей Горячев

Гостем рубрики «Вера и дело» был предприниматель, инвестор Алексей Горячев.

Мы говорили о том, как правильно отдыхать и как использовать возникающее свободное время на пользу и саморазвитие.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash

Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды