Апостол Иоанн Богослов

1 Ин., 72 зач., III, 10-20.

Комментирует протоиерей Павел Великанов.

Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов.

Ещё несколько десятилетий назад объективное установление отцовства в сложных спорных ситуациях представляло существенную проблему. Сегодня эта проблема решается быстро благодаря возможности проведения ДНК-анализа. Но задолго до открытий в молекулярной биологии апостол Иоанн Богослов предложил не менее чёткий тест на отцовство — только не физическое, а духовное. Давайте послушаем отрывок из 3-й главы его первого послания, который читается сегодня за литургией в православных храмах, и подумаем, как он связан с нашей современной жизнью.

Глава 3.

10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего.

11 Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга,

12 не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны.

13 Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас.

14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.

15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.

16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев.

17 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое,- как пребывает в том любовь Божия?

18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.

19 И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши;

20 ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает всё.

Апостол Иоанн предлагает два равнозначных и связанных друг с другом критерия различия между «сынами Божиими» и «детьми диавола»: это «делание правды» (в греческом — Ποιεῖν τὴν δικαιοσύνην — буквально творение праведности) и «любовь к брату». Таким образом, апостол выстраивает два диапазона: первый — между крайними точками «творения справедливости или праведности» — и «творением греха», второй диапазон — между «любовью» и «нелюбовью», ненавистью. Нахождение в том или ином секторе этих диапазонов и определяет — кто чей сын.

Я думаю, любого здравомыслящего человека такая категоричность апостола не может не повергнуть в шок. Кто из нас может о себе сказать, что он всегда и безусловно находится в секторах праведности и любви — и никогда из них не выпадает? И что же — значит, все мы — дети сатаны? Да не будет такого!

Явно, здесь есть какая-то неувязочка. Что-то принципиально важное мы упустили. А что, если внимательнее посмотреть, зачем апостол вообще ставит вопрос об отцовстве?

Несколько выше Иоанн Богослов говорил о том, почему дети Божии не могут грешить — потому что в них пребывает «семя Бога», которое становится настолько ценным, значимым и дорогим для обладающего им — что допустить его гибель просто невозможно. А уничтожить, остановить его развитие может только грех.

Соответственно, апостолу надо объяснить, почему же тогда в мире, в котором живут христиане, с откровенным злом и грехом приходится постоянно сталкиваться. И он эту задачу решает просто: кто кому служит — тот тому и усыновляется. Исполняющий заповеди — Божий сын, тот же, кто следует путём греховной жизни, — сын диавола. Так же, как и в обычной жизни, дети наследуют качества своих родителей — так и в жизни духовной можно наблюдать уподобление детей отцам.

Значит, апостол путём введения чётких критериев «отцовства» выполняет очень мудрый педагогический приём: христианин, в любых поступках, словах, помыслах, призван постоянно «прикладывать» этот «индикатор» — и таким образом задавать себе вопрос: чьим сыном я хочу быть — Бога или диавола?...

А завершить мне хотелось бы словами блаженного Августина: «только любовь составляет различие между сынами Божиими и сынами диавола. Пусть все знаменуются знамением креста Христова, пусть все отвечают: „Аминь“, пусть все поют: „Аллилуйя“, пусть все принимают крещение, вступают в Церкви и строят стены базилик — но лишь по любви отличаются сыны Божии от сынов диавола».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Храмы и музеи». Дмитрий Остроумов, Дионисий Денисов

У нас в студии были архитектор, руководитель мастерской «Прохрам», член совета по храмовой архитектуре при Союзе архитекторов России, магистр богословия Дмитрий Остроумов и заведующий сектором научно-методической работы музея имени Андрея Рублева, искусствовед Дионисий Денисов.

Разговор шел о сохранении памятников церковного искусства и о том, как могут взаимодействовать храмы и музеи.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных разным аспектам храмовой архитектуры.

Первая беседа с Дмитрием Остроумовым была посвящена смыслам храмового пространства (эфир от 03.11.2025)

Вторая беседа с Дмитрием Остроумовым была посвящена особенностям современной храмовой архитектуры (эфир от 04.11.2025)

Третья беседа с Дмитрием Остроумовым и Дионисием Иванниковым была посвящена церковному искусству в пространстве храма (эфир от 05.11.2025)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Доверие Богу». Надежда Космирова

У нас в гостях была многодетная мама, общественный деятель, продюсер Надежда Космирова.

Наша гостья рассказала о том, как жизненные испытания и скорби помогли ей научиться доверять Богу и почему сейчас в своей работе она старается поднимать темы, связанные с христианскими ценностями.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер

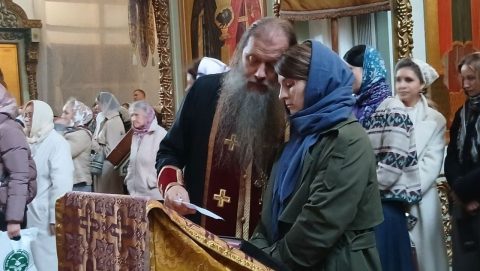

Храм Живоначальной Троицы на Шаболовке. Современность

В программе о храме Живоначальной Троицы на Шаболовке его настоятель Протоиерей Артемий Владимиров рассказывает о том, как он стал священником, уделяет внимание вопросам подлинного воцерковления современных прихожан храма. Большую роль в этом играет их расположение к исповеди и Причастию Святых Христовых Тайн, участие в приходских делах и взаимное общение в атмосфере любви, взаимопонимания и благоговейного отношения к Богослужению.

Батюшка делится своими мыслями о современном периоде жизни в храме его постоянных прихожан и тех людей, которые впервые переступают порог Церкви.

с прихожанами

и с братом Игуменом Сергием

и тетей Анной Павловной

Фотографии предоставлены храмом Живоначальной Троицы на Шаболовке.

Все выпуски программы Места и люди