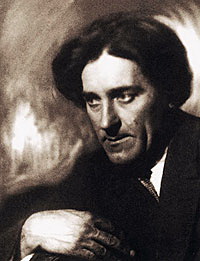

«Крестьянскую» поэзию Серебряного века невозможно представить без Сергея Клычкова, без его светлых, протяжных, тревожных стихотворений-песен. Ему был близок и родственен Сергей Есенин, назвавший своего душевного друга «истинно прекрасным народным поэтом»; на фотографиях рядом с ним – объединенные традицией и темами – Николай Клюев, Петр Орешин, Павел Васильев.

«Крестьянскую» поэзию Серебряного века невозможно представить без Сергея Клычкова, без его светлых, протяжных, тревожных стихотворений-песен. Ему был близок и родственен Сергей Есенин, назвавший своего душевного друга «истинно прекрасным народным поэтом»; на фотографиях рядом с ним – объединенные традицией и темами – Николай Клюев, Петр Орешин, Павел Васильев.

Они приняли новую власть и были ею впоследствии уничтожены. Вослед за многими Клычков был заклеймен как «поэт кулацкой идеологии», а ведь всё его «кулачество» было лишь в той неизбывной боли, с которой он вглядывался в «Русь уходящую», – бредущую, словно на расправу, с руками, скрученными за спиною колючей проволокой. И как многие, – он распознал этот грядущий уход не сразу.

Удивительными стихотворно-песенными фресками, воспевающими ясный и таинственный уклад крестьянской, деревенской России, – ещё живой, ещё не поруганной, – останутся многие летящие и летучие стихи Сергея Клычкова.

Луг в туманы нарядился,

В небе месяц народился

И серпом лёг у межи, –

Над серпом горят зарницы,

Зорят жито и пшеницу,

Бьются крыльями во ржи!

Стог, как дружка, на поляне,

И бока его в росе,

Звезды клонятся в тумане,

Скоро выйдут поселяне

И согнутся в полосе!

И, до вечера на жнитве

Не сложа усталых рук,

В громкой песне и молитве

Будут славить дедов плуг!..

Сергей Клычков, «Зоряница», 1912-й год

…Ровно через десять лет, оставив за спиною участие в мировой войне и в двух революциях, неуспех первой книги и белогвардейский плен в Крыму, широко признанный и обласканный собратьями по цеху, Клычков закончит свою балладу «Монастырскими крестами…» приземлённо-горьким предчувствием:

Та же явь и сон старинный,

Так же высь и даль слились;

В далях, в высях журавлиный

Оклик, берегись!

Край родной мой (всё, как было!)

Так же ясен, дик и прост, –

Только лишние могилы

Сгорбили погост.

Лишь печальней и плачевней

Льется древний звон в тиши

Вдоль долин родной деревни

На помин души, –

Да заря крылом разбитым,

Осыпая перья вниз,

Бьется по могильным плитам

Да по крышам изб...

Сергей Клычков, из стихотворения «Монастырскими крестами…», 1922-й год

Он ещё будет складывать свои пронзительные песни, еще за десять лет до ареста и гибели в 1938-м, поименовав себя «мучеником судьбы», восхищенно вымолвит невероятное, почти надоблачное –

…Потянутся лихие годы

В глухой и безголосой мгле,

Как дым, в осеннюю погоду

Прибитый дождиком к земле!..

И в безглагольности суровой,

В бессловной сердца тишине

Так радостно подумать мне,

Что этот мир пошёл от слова...

«Последние, неизданные стихи Клычкова, – написал о нем современный нам поэт Александр Радашкевич – щемящее сердце самоотпевание, в котором, однако, пробивается искра прощения, благости, веры: “Вечно лишь души сиянье, Заглянувшей в мрак и тьму”».

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема