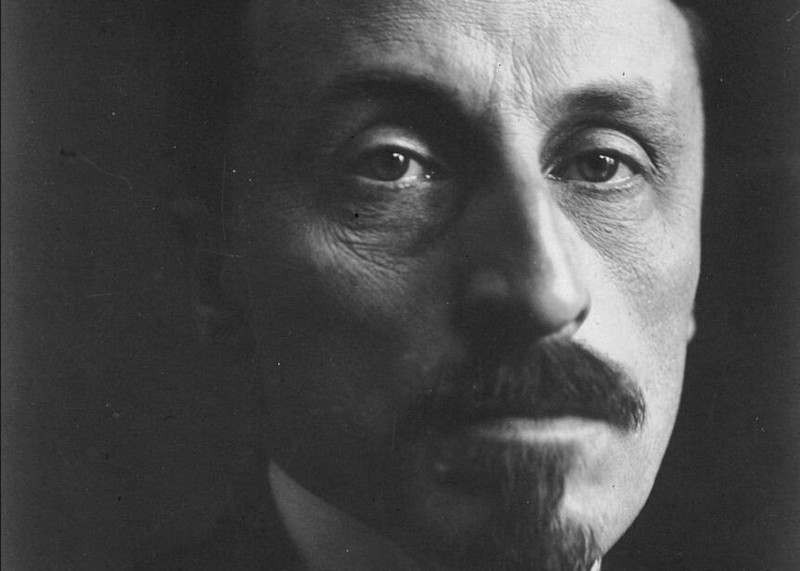

Разбирая семейный архив, писатель Борис Зайцев однажды наткнулся на открытку, отправленную женой Верой много лет назад, когда она была ещё жива. Несколько слов, написанных супругой, возродили в памяти Бориса Константиновича подробности их долгой и радостной семейной жизни.

Известный литератор Борис Зайцев и Вера Орешникова, дочь директора Исторического музея Алексея Орешникова, соединили свои судьбы в 1912 году, повенчавшись в храме Казанской Божией Матери на Сущёвской улице в Москве. Поразительным по чистоте человеком был Борис Зайцев, — вспоминал журналист Алексей Боровой, знавший Зайцевых в самом начале их семейной жизни. — Не менее очаровательна — экспансивностью, шумливостью, но неизменной искренностью была его жена — Вера Орешникова, общая любимица, со всей Москвой бывшая на «ты», — писал Боровой в своих мемуарах. В 1912 году у Зайцевых родилась дочь Наталья.

Поворотными для них стали годы Гражданской войны. Борис Зайцев потерял племянника, пережил арест за активное участие в организации помощи голодающим, весной 1922 года заболел сыпным тифом. Двенадцать суток он находился между жизнью и смертью, без сознания. Врач, который лечил Бориса Константиновича, в конце концов опустил руки — ничего сделать было нельзя. «Мама беспрестанно молилась, — вспоминала дочь Зайцевых Наташа. — В страшную тринадцатую ночь она положила папе на грудь иконку святого Николая Чудотворца, которого особенно чтила, и просила Господа о спасении папы. Произошло невероятное: утром к нему вернулось сознание». В июне, благодаря ходатайству советских руководителей Каменева и Луначарского, Зайцев получил разрешение вместе с женой и дочерью выехать за границу для поправки здоровья. На родину Зайцевы, не принявшие большевистский режим, больше не вернулись.

Борис Константинович с семьёй поселился в Париже. Здесь он сотрудничал с эмигрантскими журналами, публиковал свои дневники, выступал как политический публицист. Всё больше Бориса Константиновича тянуло писать о православии, о русской святости. В 1927 году он совершил паломничество на Афон и писал оттуда Вере длинные письма-репортажи, одно из которых начиналось так: «Дорогая моя, золотая душенька, как я люблю твою горячую и обильную душу, добрую и порывистую. Молись обо мне — пишу, но и так знаю, что молишься». Эти письма впоследствии помогут Зайцеву написать книгу «Афон». Во время немецкой оккупации Парижа, благодаря поддержке жены и дочери, писатель смог закончить свой перевод «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Многие знакомые, встречавшие Зайцевых в эмиграции, называли Веру Алексеевну ангелом-хранителем Бориса Константиновича, поскольку супруга создавала все условия для писательской работы. В 1957 году настал черёд писателя всецело посвятить себя заботе о жене. «Моя мама очень тяжело заболела, — вспоминала Наталья Зайцева, — у неё случился удар. Восемь лет она была в параличе. И все восемь лет отец ухаживал за ней, боролся за маму, продлевал её жизнь», — писала Наталья. Сначала Вера Алексеевна не могла говорить, и Борис Константинович часами читал ей вслух русских классиков и современную литературу. Когда супруге стало легче и к ней постепенно стали возвращаться память и речь, он просто подолгу говорил с Верой Алексеевной. Иногда она пыталась что-то написать, и супруг помогал, в своей руке сжимая руку жены и выводя буквы. Перед сном Зайцевы читали «Отче наш»: Борис Константинович произносил слова молитвы, а его супруга старалась повторить.

До последних дней жизни Веры Алексеевны, скончавшейся в 1965 году, Борис Константинович был рядом с ней. После скорбной даты он посвятил себя тому, чтобы опубликовать переписку жены с её подругой Верой Буниной. Эта переписка легла в основу двух произведений Бориса Зайцева: «Повесть о Вере» и «Другая Вера». В них он постарался нарисовать портрет человека, с которым прожил 53 счастливых года.

«Ветер»

Фото: Bruno Martins/Unsplash

Касаясь нашего лица и донося до него зимнюю прохладу, порыв свежего воздуха напоминает нам о вездесущей благодати Христовой. Нетленная, неиссякаемая, исходя из бездонных недр Божества, она таит в себе Жизнь. Единение с благодатью верующего сердца есть самое спасение. Дышать в молитве Господней благодатью, освежаться и осияваться ею — поистине счастье и блаженство!

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

6 января. О борьбе с искушениями преподобного Николая Славянина

Сегодня 6 января. День памяти преподобного Николая Славянина, византийского военачальника, жившего в девятом веке.

О его борьбе с искушениями — клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов.

Все выпуски программы Актуальная тема

6 января. О личности и трудах Митрополита Филарета Московского и Коломенского

Сегодня 6 января. В этот день в 1783 году родился Митрополит Филарет Московский и Коломенский.

О его личности и трудах — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема