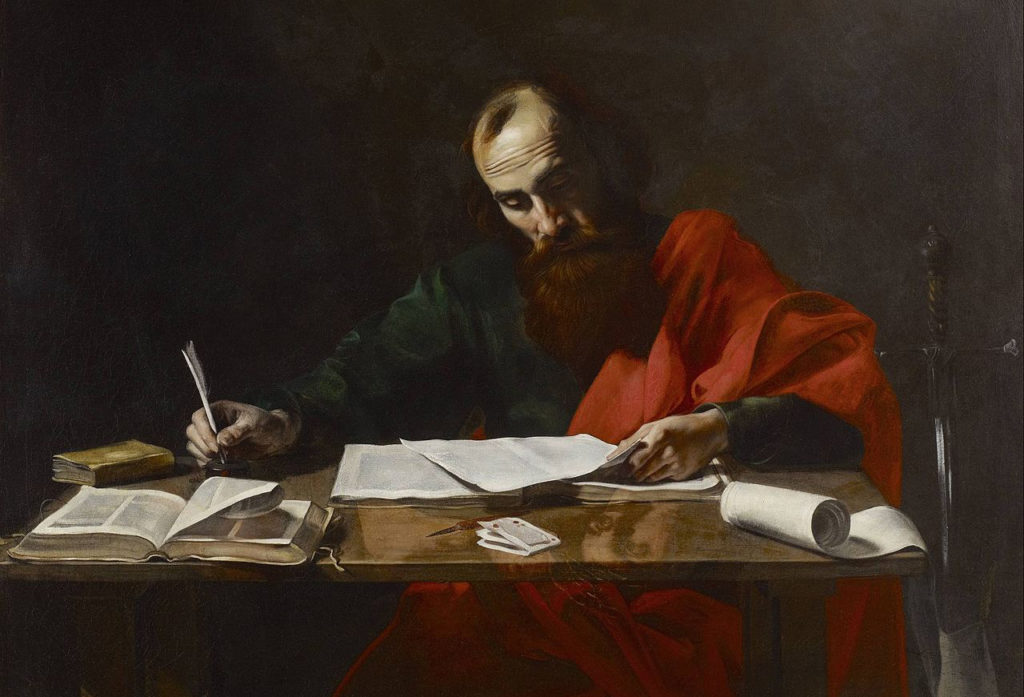

Гал., 200 зач., I, 11-19.

11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 12 ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.

13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 14 и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.

15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,- я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17 и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.

18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.

19 Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Римскую империю населяли многие народности. Некоторые из них были довольно экзотического происхождения. В первую очередь тут стоит упомянуть галатов. Галаты, которых называли также галлогреками, представляли собой кельтов, устроивших в третьем веке до Рождества Христова военный поход на Малую Азию. Кельты вторглись на территорию современной Турции, осели там и смешались с местным греческим населением. Галаты, как и любая молодая народность, с большим интересом и открытостью относились к нововведениям. Это и стало одной из причин, почему проповедь апостола Павла в Галатии была столь успешна. Кельты-греки с радостью откликались на учение Христа, принимали крещение целыми семьями. В особенности приятно было им слышать от апостола Павла, что в Церкви могут найти для себя место люди разных национальностей. Видимо, галатов смущало, что их народ находится на границе двух миров — эллинского и варварского. Для каждого из этих миров они были чужаками. Из уст апостола Павла галаты услышали удивительную для себя вещь — если кто-то на земле не хочет видеть в галатах полноценной народности, то это не значит, что Бог считает также. Господь принимает любого человека, смотрит не на национальность, а на сердце и душу. Апостол Павел обычно направлял послания тем церквям и общинам, которые испытывали какие-то проблемы, переживали кризис. Галаты, хотя и с радостью приняли христианство, после отбытия апостола, столкнулись с обвинениями со стороны иудеев. Те укоряли галатов, говорили им, что только один народ угоден Богу — евреи. Стать его частью можно, но лишь приняв обрезание. Павел утешает галатов и приводит в пример собственную судьбу. Апостол говорит, что, будучи выходцем из наиболее консервативной части еврейского общества, он ради любви ко Христу отказался от наследия собственного народа, стал общаться с язычниками. В глазах родственников и друзей Павел был предателем. Христиане тоже сначала не принимали его — они не верили, что жестокий гонитель способен стать апостолом. Невольно вспоминается название фильма — «Свой среди чужих, чужой среди своих». Павел подобно галатам оказался на границе двух миров, двух цивилизаций. В посланиях апостола мы подчас встречаем упоминания о том, как он устал от подобного положения. Ему каждый раз приходится с неимоверным трудом доказывать — и он тоже апостол. И каждый раз Павел говорит, что не променял бы свою жизнь ни на какой почет, уважение от людей, что любовь Бога для него дороже всего. И потому он будет, несмотря на все препятствия, служить Церкви.

Пример апостола Павла, также, как и пример Галатийской общины, напоминает нам об одном трудном препятствии, которое встречается на пути каждого христианина. Обретя веру, человек может почувствовать себя чужим, непонятым своим окружением. Это не должно смущать или пугать. Нужно довериться Богу, а людей вокруг уважать и любить — вне зависимости от их национальности и убеждений. В таком случае христианин будет не преградой между миром веры и неверия, а мостиком, по которому и другие смогут прийти к Богу.

Радио ВЕРА из России на Кипре. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ΠΙΣΤΗ απο την Ρωσία στην Κύπρο (08.12.2025)

Первое послание к Тимофею святого апостола Павла

1 Тим., 285 зач. (от полу́), V, 1-10.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Родитель несёт ответственность за своего ребёнка. Начальник — за своего подчинённого. До какой степени эта ответственность распространяется? Когда следует учить и наставлять, а когда стоит остановиться и не лезть к человеку со своим наставлениями? Определённый ответ на этот вопрос можно увидеть в отрывке из 5-й главы 1-го послания апостола Павла к Тимофею, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Глава 5.

1 Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев;

2 стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою.

3 Вдовиц почитай, истинных вдовиц.

4 Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу.

5 Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь;

6 а сластолюбивая заживо умерла.

7 И сие внушай им, чтобы были беспорочны.

8 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.

9 Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа,

10 известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу.

Те рекомендации, который мы услышали в только что прозвучавшем отрывке, адресованы апостолу Тимофею. Он был учеником Павла и епископом города Эфес. В христианской Церкви это самая высокая степень священнического служения. Слово «епископ» с греческого языка переводится как надзиратель. И это не случайно. Епископ — глава церковной области, которая называется епархия. В подчинении у него находятся простые священники и другие служители. Главная функция епископа — следить за порядком в тех церковных общинах, которые находятся под его присмотром.

Из слов апостола Павла следует, что власть, сосредоточенная в руках Тимофея, это не просто власть административная. Он должен следить не просто за внешней дисциплиной. Ему необходимо заботиться о нравственной чистоте своих подопечных, а также уделять внимание их духовной жизни. Таким образом он должен увещевать мужчин и женщин, старших, ровесников и младших, тех, кто имеет семью, и кто её потерял. В частности то, какого рода должна быть эта забота, хорошо видно из советов, которые Павел даёт Тимофею относительно вдовиц. Тимофей должен внушать им заботится о своих домашних, о своих детях и внуках, а также должен наставлять вести непорочную жизнь и пребывать в непрестанных молитвах.

Согласитесь, это всё очень личные, даже интимные сферы жизни. А потому Тимофею следовало быть очень деликатным и предусмотрительным. И Павел напоминает ему об этом. В самом начале прозвучавшего отрывка он говорит, что увещевать необходимо без укора. Не укоряй. Рекомендация краткая, но очень ёмкая. Но как же это возможно, если речь идёт о замечаниях? Ведь замечания — это уже есть и укор, и упрёк. Святитель Иоанн Златоуст очень хорошо это поясняет: «По самому существу дела... выслушивать замечания, тягостно, — и в особенности, когда это случается с престарелым человеком; а если (замечания делаются) к тому же юношею, то это становится втройне безрассудным». А потому любое обличение «нужно смягчать кротостью и дружелюбием», — рекомендует святитель Иоанн. Иными словами, замечание превращается в укор и упрёк лишь тогда, когда мы находимся в определённом внутреннем расположении. Когда в нас живёт дух раздражения, неприязни, враждебности, подозрительности, превозношения, глупости. И, напротив, когда у нас на сердце чисто и светло, когда мы дружелюбно настроены по отношению к человеку, когда в нас нет страха, подозрительности и неприязни, человек может принять от нас даже неприятное замечание. Безусловно, все мы с вами обращаем внимание на слова. Но в ещё большей степени мы ощущаем то, с каким настроением эти слова сказаны. А потому все рекомендации апостола Павла требовали от Тимофея очень внимательного отношения к себе. Он сам был должен вести духовную жизнь и быть примером чистоты жизни.

Тимофей был большим начальником. Не все из нас администраторы подобного уровня. Однако у каждого из нас есть своя, пусть и небольшая, епархия, в которой мы являемся епископом. Например, это наша семья или тот небольшой коллектив, за который мы несём ответственность. И если мы вдруг решили наставлять своих подопечных в их духовной жизни, если мы хотим учить их нравственности, мы всегда должны помнить, что речь идёт не об армейской дисциплине. Внутренний мир человека — это сфера очень чувствительная и ранимая. Здесь не может быть одного устава на всех. Всё очень индивидуально и уникально. Если мы этого не учитываем, то наше руководство напоминает поведение слона в посудной лавке. Наши даже очень правильные слова приносят человеку боль, оставляют на его сердце едкую горечь, наносят тяжёлую рану. А потому нам следует быть очень внимательными к себе и к тому, в каком состоянии находится наше собственное сердце. Ведь погружаться в душу другого человека мы можем лишь в той степени, в какой внутри нас живёт дух кротости и дружелюбия.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Псалом 27. Богослужебные чтения

Как научиться слышать, что Бог хочет мне сказать? Ответ на этот вопрос находим в 27-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 27.

Псалом Давида.

1 К тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоём я не уподобился нисходящим в могилу.

2 Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему.

3 Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло.

4 Воздай им по делам их, по злым поступкам их; по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими.

5 За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их.

6 Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих.

7 Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце моё, и Он помог мне, и возрадовалось сердце моё; и я прославлю Его песнью моею.

8 Господь — крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего.

9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твоё; паси их и возвышай их во веки!

Мы живём в мире звуков. Однако не все из них мы воспринимаем. Это очень хорошо заметно, когда учёные сравнивают слуховое восприятие человека и животного. Так, например, дельфины, киты и летучие мыши, чтобы ориентироваться в пространстве, посылают впереди себя ультразвук. Это звук на очень высокой частоте. Он служит для этих животных чем-то вроде радара. Отражаясь от предметов, звук возвращается к ним, предупреждая о препятствиях. У слонов всё наоборот. Они способны слышать инфразвук. Это звук на очень низкой частоте, который помогает им слышать рокот других слонов за многие километры от них. У нас с вами свой звуковой диапазон. Мы не слышим слишком высокие звуки и слишком низкие. Поэтому от нас закрыт целый мир.

Писание утверждает, что Бог тоже способен издавать звуки. У Бога есть Своя частота звучания, Свой диапазон. Если мы внимательно будем читать Ветхий Завет, то увидим, что Бог зачастую открывается Израилю не в образе, а в голосе. Пророки слышат именно глас Божий. Поэтому и ветхозаветный символ веры звучит так: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». Бог взывает к слуху людей, а не к другим чувствам. Кроме того, сам мир творится при помощи Слова. Под Словом христианская традиция понимает Второе лицо Пресвятой Троицы. Это Сам Бог, который стал человеком.

В только что прозвучавшем псалме псалмопевец также уделяет внимание голосу и слуху. «Не будь безмо́лвен для меня́, — просит он, — услы́шь го́лос моле́ний мои́х». Очевидно, что не о физическом слухе говорит псалмопевец. Чтобы найти и подключиться к частотному диапазону Творца, необходимо развивать духовный слух. И в 27-м псалме мы находим конкретную рекомендацию, как именно это необходимо делать. По словам псалмопевца, нечестивые люди будут наказаны «за то, что они́ невнима́тельны к де́йствиям Го́спода и к де́лу рук Его́». Вот и рецепт. Бога услышит тот, кто приучит себя видеть то, как Он действует в этом мире.

Перед нами призыв понуждать себя всматриваться и в то, что нас окружает, и в собственную душу. Но когда я делаю всё набегу, когда я в постоянной суете, у меня вряд ли это получится. Поэтому важная духовная задача, которую мы обязаны решить, если хотим общения с Творцом, — это научиться останавливаться. Причём не только физически. Но ещё и останавливать свои мысли и свои чувства. Научиться просто быть в молчании. Сидеть при этом или лежать, или стоять — это не так важно. Главное — слушать, смотреть, осязать, обонять, пока шум не уйдёт. Откройте православный молитвослов. В начале утренних молитв там прямой призыв к такой остановке. Там написано: «Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным: Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному». Только с такой остановки может начаться разговор с Богом.

Если будем усердны на этом пути, то пройдёт не так много времени, и мы ощутим, что звук, который издаёт Господь, никогда не прекращается. Это особая духовная вибрация, которая есть в нашем мире от начала веков. Это фон нашей жизни. Этим звуком наполнена вся Вселенная. Как прекрасно об этом говорится в одном из псалмов: «Словом Господним небеса утверждены и Духом уст Его вся сила их».