Мне сразу хочется сообщить вам, дорогие слушатели, что я записываю эту программу в день рождения Пушкина, 6 июня по новому стилю. А теперь перейдем к произведению. Итак, в дни празднования 300-летнего юбилея поэта (2099-й год), когда уже изобрели настоящую машину времени, – некий докладчик на высоком собрании, голосом заслуженного артиста Леонида Мозгового, вещает аудитории:

Мне сразу хочется сообщить вам, дорогие слушатели, что я записываю эту программу в день рождения Пушкина, 6 июня по новому стилю. А теперь перейдем к произведению. Итак, в дни празднования 300-летнего юбилея поэта (2099-й год), когда уже изобрели настоящую машину времени, – некий докладчик на высоком собрании, голосом заслуженного артиста Леонида Мозгового, вещает аудитории:

«…мы сможем в будущем, и не таком, господа-товарищи, далеком, заснять всю жизнь Пушкина скрытой камерой, записать его голос… представляете, какое это будет счастье, когда каждый школьник сможет услышать, как Пушкин читает собственные стихи! Этого мало, товарищи! Наше воображение еще слишком бедно, еще не в силах привыкнуть к новому чуду и вполне представить себе отверзающиеся возможности! Мы восстановим всю прежнюю культуру до мельчайших подробностей… Гомер нам споет “Илиаду”… Шекспир расскажет наконец автобиографию…»

Соглашусь с замечательным филологом Ириной Сурат – рассказ Андрея Битова «Фотография Пушкина», возможно, лучшая русская проза о поэте, «в каком-то смысле конгениальная предмету». Перемещаясь из года в год, путаясь, скользя по времени вперед и назад, молодой пушкинист Игорь Одоевцев не раз видел поэта и, притворяясь то местным стихотворцем, то путешественником, то чуть ли не бродягой, даже и говорил с ним немного, обменивался репликами. И – ничего не выходило. Личность поэта ускользала, вослед за своей тайной, а душа посланца становилась все чувствительнее и тоньше.

«Писателю Битову как-то удалось в этом рассказе уловить неуловимое, – пишет Сурат, – Пушкин появляется в нашем поле зрения всего несколько раз, и это переживается как счастье. Это главное при множестве замечательных сюжетных ходов и стилистических красот “Фотографии Пушкина”». Конец цитаты.

К таким ходам я отнесу, например, и неожиданное решение Игоря Одоевцева не возвращаться и описание удивительного чувства, пережитого им: что-то вроде слепка или снимка с того, что мы называем озарением.

«И он начал жить в этом времени, хуже других, одиноко, неумело и неуютно, но – жить. И с этого момента он становился обладателем бесценного и уникального опыта, который был ни к чему ни здесь, ни там. Там от него требовались пленки и слайды, но не этот опыт – здесь и пленки были ни к чему. Здесь от него НИЧЕГО не было нужно. Он понял, что отсутствует в этом веке, так же как отсутствовал в нем и до прилета. Удивительное это чувство абсолютного одиночества и заброшенности одарило его (впрочем, не сейчас – одарит еще однажды…) и удивительным счастьем, равным отчаянию: никому не ведомым на земле ни в какие времена чувством ПОЛНОЙ свободы. Его, Игоря, не стало…»

Игорь всё же вернулся. Слегка обезумевший, этот полудвойник Евгения из «Медного всадника», однажды сорвавший с пушкинского сюртука пуговицу, словно бы «перепропитался» поэтом, даже научился, кажется, иногда смотреть на мир его глазами, однако время и ход жизни – преодолеть не сумел.

И антибиотик, тайно вывезенный им к Пушкину, которого ждала роковая дуэль – никому не понадобился.

«Слайды Игоря проявили, пленки прослушали… Подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть: он не засветил и не стер. Но – только тень, как крыло птицы, вспархивающей перед объективом, и получилась. Поражала, однако, необыкновенная, бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соотнесении с записями безумного времелетчика: буря, предшествовавшая облачку, глядя на которое поэту пришла строчка “Последняя туча рассеянной бури…”; молодой лесок, тот самый, который – “Здравствуй, племя, младое, незнакомое…”»

Причисляя себя к этому племени, я понемногу размышляю о том, что в битовском рассказе между строк говорится и о промысле Божием, что не человеческое это дело вмешиваться в Него, что тайны души открыты не человеку, но Богу. Надеюсь, это не мои фантазии. А заодно я тихо радуюсь тому, что фотографии Пушкина у нас как не было так и нет, пусть тайна останется тайной.

Три монахини возрождают монастырь, давайте им поможем

В древнем городе Юрьев-Польский Владимирской области есть Петропавловский женский монастырь, основанный в 1874 году. Когда-то он считался духовным центром и украшением города: с тремя церквями, высокой колокольней, школой для девочек и большим яблоневым садом. В XX веке монастырь разорили и от прежнего великолепия почти ничего не осталось... Он фактически превратилась в руины.

Но сегодня его история продолжается. С 2015 года в Петропавловской обители живут, молятся и трудятся несколько монахинь. Их любовь и забота подарила монастырю вторую жизнь. Понемногу он возрождается. «Люди нам всегда помогают, чем могут, — говорит игуменья Серафима, — Летом, например, снабжают дарами со своего огорода и косят траву, зимой чистят снег — в общем заботятся о нас, а мы за них молимся».

За 10 лет троим монахиням при участии добрых людей удалось сделать многое: огородить территорию, восстановить одну из церквей в честь Вознесения Господня, построить корпус для сестёр и сделать проект реставрации колокольни. В скором времени в монастыре откроется приют и духовное училище для девочек.

Петропавловский монастырь постепенно возвращается к жизни, но ему всё ещё нужна поддержка. Сегодня оплата коммунальных услуг — одна из насущных и трудных задач для сестёр. И если вы хотите в этом помочь, переходите на сайт фонда «Мои друзья», где открыт сбор для Петропавловского женского монастыря во Владимирской области. Собранная сумма обеспечит обитель теплом и светом на ближайшие полгода и даст возможность сёстрам спокойно молиться, трудиться и продолжать дело возрождения.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Судьба М.М. Бахтина». Андрей Тесля

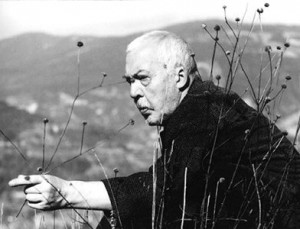

Гостем программы «Светлый вечер был кандидат философских наук, научный руководитель Научно-образовательного «Центра исследований русской мысли» Института образования и гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (г. Калининград) Андрей Тесля.

Разговор шел о судьбе известного русского философа, христианского мыслителя Михаила Михайловича Бахтина, о его философских концепциях и о жизненном пути в Советском Союзе от ссылки на Соловки до возвращения в научное сообщество.

Этой программой мы открываем цикл бесед, приуроченных к 130-летию со дня рождения М.М. Бахтина.

Ведущий: Константин Мацан

Все выпуски программы Светлый вечер

«Возрождение русской деревни». Мария Большакова

Гостьей программы «Светлый вечер» была заместитель председателя комиссии по сохранению и укреплению российских традиционных культурно-нравственных ценностей Общественной палаты Московской области, председатель Экспертного совета Конкурса Грантов Мэра Москвы Мария Большакова.

Разговор шел о том, как сегодня можно возрождать и развивать жизнь в малых городах и деревнях России и почему это важно. Мария поделилась личным опытом создания проектов, привлекающих внимание к сельским территориям и помогающих делать жизнь вне больших городов более комфортной.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер