Выражение «В многословии нет спасения» происходит из Библии.

Выражение «В многословии нет спасения» происходит из Библии.

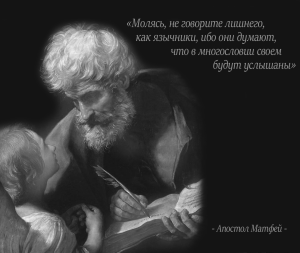

Апостол Матфей в шестой главе своего Евангелия приводит наставление Спасителя ученикам о том, как нужно молится:

«Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны».

Что же лишнего говорили современные апостолам язычники в своих молитвах?

Во-первых, множественность богов побуждала язычников перечислять их всех поимённо. Во-вторых, после изложения своих проблем богам, они многократно повторяли одни и те же просьбы. Такую многословную молитву можно назвать и пустым разговором, и тавтологией.

Спаситель вовсе не дает совет не говорить долго или не говорить много, иногда и повторить уже сказанное бывает полезно. Прежде всего Им порицается праздная мысль при молитве, которая и вызывает праздное говорение и многословие. В молитве не должно быть ничего неосмысленного и пустячного.

Преподобный Нил Синайский, живший в пятом веке, говорил: «Стой терпеливо и молись крепко. Отметай помышления о житейском. Делай свой ум глухим и немым ко всему второстепенному». Святой седьмого века Исаак Сирин, учил: «При молитве не гонись за количеством!».

По учению самого Спасителя и святых отцов Церкви, истинная молитва – это качество чувств, а не количество слов. Признаки такой молитвы – это внимание и искренность. Рассеянность и формальность – признаки молитвы, неугодной Богу.

«В многословии нет спасения». Будьте просты, говорите по сути, говорите то, что нужно сказать в данный момент.

Толковые словари объясняют «многословие» излишеством слов, чрезмерной пространностью в изложении чего-либо. Синонимами многословия могут служить слова «болтать» и «пустословить».

Библейский фразеологизм «в многословии нет спасения» в нашей повседневной речи употребляется в значении бесполезности многословия. Он призывает нас не говорить много и долго, а кратко и ясно.

24 декабря. Об укреплении веры апостолов Господом нашим Иисусом Христом

В 8-й главе Евангелия от Марка есть слова о Христе: «Начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть».

Об укреплении веры апостолов Господом нашим Иисусом Христом — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

24 декабря. О важности духовного роста христиан

В 5-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Для вас нужно молоко, а не твёрдая пища».

О важности духовного роста христиан — протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

24 декабря. Об укорении Христом иудеев

Сегодня 24 декабря. В 5-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия».

Об укорении Христом иудеев — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема