Глава десятая книги Бытие повествует о жизни на земле после потопа. После перечисления детей, внуков и правнуков Ноя мы читаем такие строки: «Ассур построил Ниневию, Реховофир, Калах». Долгое время эти географические названия ученым ни о чем не говорили. Некоторые историки не придавали особого значения топонимам не нанесенным на современную карту. Однако в середине XIX века скептикам пришлось пересмотреть свое отношение к библейским текстам.

В 1839 году молодой английский историк Остин Генри Лэйярд путешествуя по Месопотамии, оказался в местечке Калах-Шергат. Внимание ученого привлекла высокая пирамидальная гора, возвышавшаяся на окраине поселения. Гора явно скрывала какую-то тайну. Из груды поросшей травой земли местами выступали остатки древних стен. Лэйярд помнил, что в Библии упоминается некий Калах. Что общего между этим библейским городом, существовавшим тысячи лет назад, и современным Калах-Шергатом? Молодой английский ученый решил изучить содержимое таинственной горы. Всего с шестью рабочими он приступил к раскопкам, еще не подозревая, что сделанные здесь открытия прославят его имя.

Уже на второй день работ археологи обнаружили несколько вертикально поставленных каменных плит. Судя по богатой облицовке стен, это был богатый, возможно царский дворец. Лэйярд отправил трех человек исследовать противоположную сторону холма, и здесь снова заступ археолога наткнулся на дворцовую стену. Она была покрыта великолепными рельефами. Вот как описывал один из рельефов сам Лэйярд.

Комментарий эксперта:

Это было изображение батальной сцены. Во весь опор мчатся две колесницы; в каждой колеснице — три воина, старший из них, безбородый (по всей вероятности, Евнух) облачен в доспехи из металлических пластинок, на голове его остроконечный шлем. Левой рукой он крепко держит лук, а правой чуть ли не до плеча оттягивает тетиву с наложенной на нее стрелой. Рядом с ним стоит возничий, с помощью поводьев и кнута он направляет бег коней, щитоносец отбивает круглым щитом, возможно, из чеканного золота, вражеские стрелы и копья. С удивлением отмечал я изящество и богатство отделки, точное и в то же время тонкое изображение как людей, так и коней; знание законов изобразительного искусства нашло здесь свое выражение в группировке фигур и общей композиции.

Работы на холме Калах-Шергат продолжались три года. Археологам удалось вызволить из небытия столицу древнего Ассирийского царства, в центре которой некогда возвышался дворец царя Ашшурнасирапала II. Именно этот царь перенес столицу Ассирии в Калах. Традиционно почти каждый ассирийский правитель, взойдя на престол, переносил столицу в новое место и сооружал себе новый дворец, стараясь при этом превзойти предшественника в пышности и величественности построек. Однако сам город существовал и за много веков до того, как стал столицей. Сегодня историки почти не сомневаются, что это и есть тот самый таинственный Калах, о котором говорится в десятой главе книги «Бытие».

Дворец Ашшурнасирапала, сооруженный в IX веке до Рождества Христова, был грандиозен. Он имел большой квадратный внутренний двор, вокруг которого располагались парадные, жилые и хозяйственные помещения. Стены многих из них были покрыты рельефами с изображениями военных подвигов царя, охоты, царских приемов.

Весной 1848 года дворец Ашшурнасирапала был практически полностью освобожден из-под земли.

Комментарий эксперта:

Некогда дворец в Калахе поражал богатством и роскошью отделки. Резные вставки из слоновой кости украшали троны, ложа, столы, кресла. Стены некоторых залов целиком были покрыты пластинками этого драгоценного материала. Каждый посетитель, вступавший в тронный зал, будь то жрец, царский придворный или посол соседней державы, проходил мимо богов и каменных плит, на которых искусный скульптор изобразил сцены, рассказывающие о смелости и ловкости царя Ассирии. Фигуры богов должны были внушать благоговение, подчеркивать силу и могущество Ассирийской империи и ее владыки, сидевшего на троне в южном конце тронного зала.

Сегодня многие раритеты из Калаха украшают залы Иракского музея древностей в Багдаде. Годы спустя в Месопотамии было найдено множество подобных скульптур и барельефов. Но для тех исследователей, которым впервые удалось обнаружить древние изваяния и отряхнуть с них пыль веков, они были волнующим открытием. Прошло совсем не много времени, и тот же Генри Лэйярд нашел второй из трех загадочных городов – Ниневию. Библейская топонимика оказалась реальностью. Более того, она помогла ученым восстановить целую эпоху в истории Ассирийской империи. Ту эпоху, о которой до того времени ничего не было известно.

«А.П.Чехов — как успеть много?» Ксения Алферова

У нас в гостях была актриса, соучредитель благотворительного фонда «Я есть» и благотворительной организации развития адаптивных видов спорта «Я здесь» Ксения Алфёрова.

Мы говорили о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, о том, как много он успел за 44 года своей жизни и в литературе, и в помощи людям, а также разговор шел о том, почему в современном мире время часто расходуется впустую, почему мы перестаем ценить время и почему всё время, торопясь и стараясь сделать много, не успеваем делать что-то важное.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер

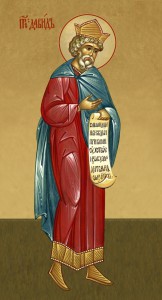

Псалом 68. На струнах Псалтири

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].

3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].

5 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,

8 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.

9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей,

10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;

11 и пла'чу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне;

12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище,- и делаюсь для них притчею;

13 о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.

14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;

15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;

16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня;

18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;

19 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.

20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,- утешителей, но не нахожу.

22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.

23 Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;

24 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;

25 излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;

26 жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих,

27 ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.

28 Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою;

29 да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.

30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.

31 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии,

32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога,

34 ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них;

36 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его,

37 и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.

«Экзотическое православие»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Константин Мацан, Анна Леонтьева, Наталия Лангаммер, а также настоятель храма священномучеников Власия и Харалампия в Братееве священник Роман Федотов делились светлыми историями о том, как непривычные для русского человека православные традиции другого народа сначала смущали или удивляли, но потом вдохновили и открыли какие-то интересные смыслы.

Все выпуски программы Светлые истории