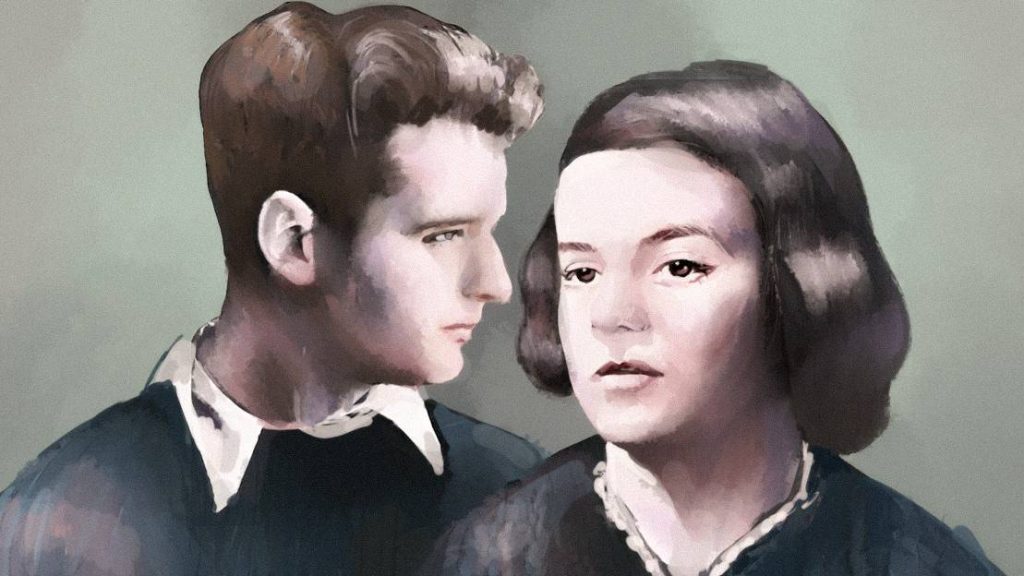

Участники группы антифашистского сопротивления «Белая роза» — Софи и Ханс Шолль — выступали против режима Гитлера.

Семья Шолль из немецкого городка Ульм с самого начала не поддерживала нацизм, открыто заявляя о своем несогласии с гитлеровской идеологией. В 1942 году в дневнике Софи появятся такие строки: «Хочу с Божьей помощью бороться против Гитлера». Позднее молодые люди раздобыли типографский станок и стали печатать листовки, которые раскладывали по почтовым ящикам. В них они выражали протест против расовой дискриминации, попрания духовно-нравственных прав человека. 18 февраля 1943 года Софи и Ханса Шолль арестовали и приговорили к смертной казни.

Что сказала Софи Шолль, когда её вели на казнь?

В феврале 1943 года студенты Мюнхенского университета, брат и сестра — 24-летняя Софи и 28-летний Ханс Шолль, как обычно, пришли на занятия. Поднявшись по лестнице на второй этаж, они переглянулись и едва заметно кивнули друг другу. Ханс скрылся в коридорах, а Софи прошла на балкон, который выходил во внутренний двор университета. Там прогуливались студенты и подметал дорожку дворник. Софи открыла портфель, достала толстую пачку листовок и бросила их с балюстрады вниз. Они разлетелись веером и упали на землю. Студенты тут же стали поднимать их и с изумлением читали. В листовках говорилось о том, что так тщательно скрывало от своего народа нацистское правительство: две недели назад немецкие войска потерпели поражение в Сталинградской битве. Так называемую «непобедимую» нацистскую армию авторы листовок называли бандой беспощадных убийц. Воззвание заканчивалось словами: «Долой Гитлера!». Софи быстро сбежала по лестнице в университетский холл, там её уже ждал брат. Он разложил листовки по аудиториям. Молодые люди радовались: им удалось выполнить непростую миссию. Они ещё не знали, что девушку, бросающую листовки, заметил дворник. На выходе из университета Софи и Хансу преградили путь офицеры гестапо...

Добропорядочная религиозная семья Шолль из немецкого городка Ульм с самого начала не поддерживала нацизм. В 1935 году, когда вышел так называемый «Расовый закон», старший брат Софии, Ханс, стал открыто заявлять о своём несогласии с гитлеровской идеологией. Тогда в доме Шолль прошли обыски. Гестаповцы изъяли «запрещённые» книги. Между тем это была просто художественная литература. Например, томик стихов Генриха Гейне — любимого поэта Софи. Однажды в её классе готовили праздничный концерт. Софи предложили прочитать со сцены пару стихотворений, и девочка сказала, что будет читать Гейне. Учитель пришёл в ярость и категорически запретил декламировать произведения этого, как он выразился, «писаки еврейского происхождения». «Кто не знает Гейне, тот не знает немецкой литературы», — возразила Софи. Именно тогда она впервые задумалась о том, насколько чудовищно фашистское мировоззрение, которое власти насильно внедряют в сознание народа. В 1942 году в дневнике Софи появятся такие строки: «Хочу с Божьей помощью бороться против Гитлера».

Между тем Ханс вернулся из армии, куда его призвали в 1939 году. За время службы ему многое довелось повидать. Он с дрожью в голосе рассказывал сестре о преступлениях Гитлера, о том, как расстреливают военнопленных и мирных жителей, о концлагерях. Брат и сестра решили бороться вместе. Так появилась группа антифашистского сопротивления «Белая роза». Кроме Ханса и Софи в неё входили ещё несколько человек, в основном студентов. Молодые люди раздобыли типографский станок и стали печатать листовки, которые раскладывали по почтовым ящикам. В них они выражали протест против расовой дискриминации, попрания духовно-нравственных прав человека, называли Гитлера палачом и призывали присоединиться к движению Сопротивления нацизму. По ночам участники «Белой розы» рисовали на городских стенах граффити с антигитлеровскими лозунгами. Софи и Ханс прекрасно понимали, что всё это может стоить им свободы и даже жизни, но не могли по-другому.

18 февраля 1943 года прямо в университете Софи и Ханса Шолль арестовали. Через трое суток непрерывных допросов состоялся суд. Брата и сестру обвинили в государственной измене. Обвинения звучали так: «осуждали национал-социалистический образ жизни», «наихудшим образом отзывались о фюрере». Шолли отказались раскаяться в содеянном. «Я по-прежнему считаю, что сделала лучшее, что могла сделать для своего народа», — сказала Софи в зале суда. После этого огласили приговор: смертная казнь для обоих. Буквально через несколько часов он был приведён в исполнение.

Софи и Ханс до последней минуты не теряли мужества, чем поразили даже своих палачей. Идя на казнь, Софи подняла глаза к небу и сказала: «Солнце по-прежнему светит». Это были слова надежды для всех, кто верил, что мрак фашизма обязательно будет побеждён.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Димитровград. Спасо-Преображенский кафедральный собор

Одно из самых красивых зданий в исторической части Димитровграда Ульяновской области — Спасо-Преображенский собор. Его построили в 2007 года на том самом месте, где в девятнадцатом веке стояла церковь Святителя Николая. Никольский храм много лет служил центром общественной жизни православных. Здесь действовали школа и библиотека. В день памяти святителя Николая, 19 декабря, близ храма устраивали ярмарку, на которую съезжалось множество гостей из окрестных деревень. Празднование совершалось каждую зиму вплоть до революции 1917 года. Безбожники, захватившие власть в России, закрыли Никольскую церковь, а в 1939-ом — снесли. Там, где она стояла, устроили парк. А через шестьдесят лет верующие получили разрешение возродить утраченную святыню. Первые молебны служили под открытым небом на месте снесённой церкви. В двухтысячном году в парке поставили часовню в честь Казанской иконы Божией Матери. А ещё через семь лет возвели собор, посвящённый празднику Преображения Господня. В 2012 году Димитровград стал центром православной епархии, а Спасо-Преображенский собор — её главным храмом.

Радио ВЕРА в Димитровграде можно слушать на частоте 97,1 FM

«Зимний лес»

Фото: Dave Hoefler/Unsplash

Когда заходишь под своды заснеженных лесных деревьев, словно попадаешь в сказку. Стоишь заворожённый среди разлапистых, покрытых белым покровом ветвей и слушаешь тишину. Какое разнообразие форм, какие причудливые сочетания красок: зелёных платьев елей, бурых и бежевых стволов и голубоватого снега. Как всё в Божием мире органично и гармонично! В сердце сама собой рождается песнь благодарения Творцу, Который как Отец трогательно печётся о Своём творении... Господи Иисусе Христе, слава Тебе!

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

Псков. Путешествие по городу

Фото: PxHere

Псков расположен у западных границ России, на стрелке рек Пскова и Великая. Это один из самых древних русских городов — он основан в начале X века. В «Повести временных лет» он упомянут как родина равноапостольной княгини Ольги. Согласно летописям, в одиннадцатом столетии город принадлежал Киевской Руси, с двенадцатого по четырнадцатый век был частью Новгородской республики. В 1348 году он стал независимым, а в 1510-ом вошёл в состав Московского княжества. За это время в городе сложилась особая традиция церковного зодчества. Десять древних храмов псковской архитектурной школы сохранились до наших дней, их называют жемчужинами всемирного наследия. Прославили Псков и подвижники благочестия — благоверные князья Александр Невский и Довмонт-Тимофей, преподобные Авраамий Мирожский, Корнилий Псково-Печерский, Иоасаф Снетогорский и многие другие. Немало святых явила псковская земля после революции 1917 года. По неполным сведениям, здесь расстреляли за веру во Христа двести пятьдесят священнослужителей, больше тысячи православных получили тюремные сроки. К 1941 году в городе не осталось действующих храмов. Церковная жизнь возродилась на Псковщине во время Великой Отечественной войны, а в конце двадцатого века получила новый виток развития. С 2014 года Псков — центр православной митрополии.

Радио ВЕРА в Пскове можно слушать на частоте 88,8 FM