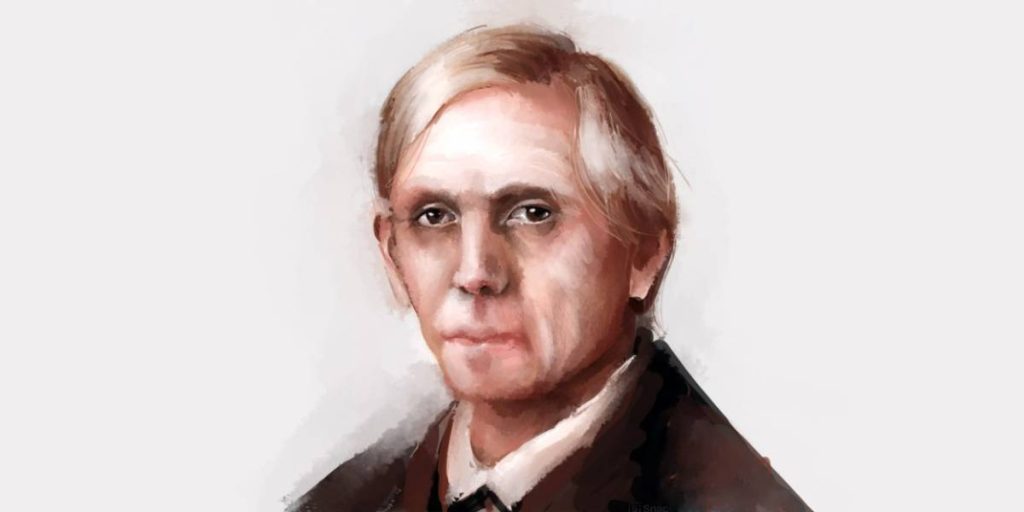

Талантливый преподаватель — Сергей Александрович Рачинский — создатель авторской методики для сельских школ, благотворитель, уделявший большое внимание делам милосердия.

Родился Сергей Александрович в 1833 году в дворянской семье. В 1849 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. А спустя несколько лет Рачинский защитил диссертацию по ботанике. В 1867 году Сергей Александрович уехал из Москвы и поселился в Татево, где он и нашел свое призвание педагога. Он посвятил свою жизнь воплощению идеи русской национальной школы, основанной на принципах нравственности и православном мировоззрении.

Как описывала школу Рачинского для крестьянских ребят его родственница Ксения Александровна Боратынская?

В Государственной Третьяковской галерее хранится очень известная картина художника Николая Богданова-Бельского. Называется она «Устный счёт». В просторной комнате с дощатыми стенами и печкой идёт урок математики. Ученики — крестьянские ребятишки. Это можно понять по их одежде — старенькие, кое-где прохудившиеся косоворотки, стоптанные лапти. На доске мелом написан длинный пример с дробью. Мальчишкам нужно решить его в уме. На их лицах — сосредоточенность, интерес, творческий поиск. А в уголке на скамье сидит учитель. Интеллигентный, в строгом чёрном костюме. Ребята окружили его, и наперебой делятся догадками. Видно, что они очень любят своего преподавателя. Так художник Богданов-Бельский изобразил урок в сельской школе, которую организовал педагог, просветитель и учёный, профессор Московского университета Сергей Александрович Рачинский. Его учеником когда-то был и сам живописец.

Вот как описывала школу Рачинского для крестьянских ребят его родственница, Ксения Александровна Боратынская. «На двери — образ Спасителя, благословляющего детей. Класс человек на 70, по стенам увешан иконами и рисунками учеников. Направо от класса — комната, где в продолжении двадцати лет жил сам Рачинский, и где постелью ему служил соломенный тюфяк». Сергея Александровича называли педагогом-подвижником. Он посвятил жизнь воплощению идеи русской национальной школы, основанной на принципах нравственности и православном мировоззрении.

Сергей Рачинский родился в 1833 году в дворянской семье. Детство Серёжи прошло в родительской усадьбе Татево под Тверью, окружённой лесом и лугами. Неудивительно, что Сергей с детства полюбил природу. Для него она была видимым присутствием Бога на земле, Его непостижимым творением. Как радовался Серёжа, когда приходил на Троицу в храм, а там всё утопало в зелени — пол был устлан травой, а иконостас украшен берёзовыми ветками. Он хотел изучать природу. И в 1849 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Спустя несколько лет Рачинский защитил диссертацию по ботанике. Не меньше, чем науке, Сергей Александрович уделял внимание делам милосердия. Организовал в институте комитет помощи бедным студентам.

Главным же детищем Сергея Рачинского стали сельские школы, работающие по его авторской методике. В 1867 году Сергей Александрович уехал из Москвы и снова поселился в Татево. Однажды любопытства ради он заглянул в местный класс на урок арифметики. И заметил, что дети совсем не слушают учителя. Отвлечённое, сухое изложение предмета было им неинтересно. Тогда Рачинский попросил разрешения самому провести занятие. И случилось чудо: глаза ребятишек загорелись, они с увлечением включились в урок. Так Сергей Александрович нашёл своё призвание.

Весь день, с утра до вечера, Рачинский проводил с учениками. Собирались рано — в 6 часов, и все вместе читали утренние молитвы. Потом — общая трапеза. В 9 начинались уроки. Затем обед, игры на свежем воздухе. Ученики Рачинского пели в церкви на клиросе. Педагог даже разработал уникальную и успешную методику лечения заикания с помощью церковного пения.

Вместе с учителем ребята несколько раз в год совершали пешее паломничество в Нило-Столобенскую пустынь на озере Селигер. В школе царил по-настоящему братский дух. Рачинский при этом не только финансировал учреждение и преподавал в нём. Он выполнял ещё и функции завхоза, и дворника. Кое-кто посмеивался: мол, Рачинский служит своим крестьянам. А Сергей Александрович был рад это делать. Все, кто был с ним знаком, вспоминали о его удивительном даре любви к ближнему. Сохранилось письмо Рачинскому от его бывшего ученика, крестьянина Никифора Осипова. Он писал: «Когда ни стану перед Богом на молитву, то готов сам себя отдать Богу за тебя, Сергей Александрович! Ты нам будешь отец, а мы дети твои».

Все выпуски программы Жизнь как служение

15 декабря. О борьбе со страстями

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».

О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.

Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О подвиге Иессея, епископа Цилканского

Сегодня 15 декабря. День памяти преподобного Иессея, епископа Цилканского, жившего в шестом веке.

О его подвиге — священник Стахий Колотвин.

Среди преподобных ассирийских отцов 13 святых, которые спустя два века после равноапостольной Нины пришли заново просвещать Грузию, потому что народ погряз и в язычестве, и в суевериях, и в зороастрийском влиянии.

Особенно выделяются те святые, которые приняли епископский сан. В то время это не было связано с архиерейскими палатами, со служением в большом соборе, с прекрасным хором. А нужно было идти и свою собственную паству собирать, обращать из язычества.

И преподобный Иессей, епископ Цылканский, выбрал для себя чуть ли не самое сложное направление. Он пошёл на север Мцхеты, в сторону высоченных кавказских гор, в сторону Большого Кавказского хребта, где сейчас уже тоже множество храмов построено, и где тогда, даже во времена равноапостольной Нины, не было там слова Христова проповедано.

И, видя, что язычники считают, что силы природы обладают божественными какими-то свойствами, он показал им, что нет, это лишь творение, которым распоряжается Творец. И он показал и прославил силу Христову величайшим прижизненным чудом, что по его молитвам река горная поменяла своё течение и от языческих рощ потекла к храму в Цылкани, где и ныне почивают и прославляются чудесами его святые мощи.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О тех, кто отдал жизнь за право знать

Сегодня 15 декабря. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

О журналистах, пожертвовавших жизнью за право народа на знание правды, — протоиерей Михаил Самохин.

Есть профессии, в которых заложен повышенный риск: военные, спасатели, лётчики, врачи. Лучшие из них жертвуют здоровьем и жизнью ради жизни, здоровья и благополучия других людей, которые о них чаще всего ничего не знают.

Настоящие журналисты, как правило, чуть более известны и рискуют жизнью не ради нашего здоровья и хорошего самочувствия, а ради права знать правду, ради нашего права на истину. Ведь именно истина, как сказал Господь, сделает нас свободными.

Не все журналисты, к сожалению, познают, что подлинная истина — это Господь Иисус Христос. Но лучшие из них рискуют и погибают в борьбе за истину против лжи. А ведь мы знаем, кто отец лжи. Поэтому все наши погибшие коллеги заслуживают доброго слова, а те из них, кто были чадами Церкви, — и слова христианской молитвы. Пусть Господь примет их горячее стремление победить неправду и сделать нас немного свободнее.

Все выпуски программы Актуальная тема