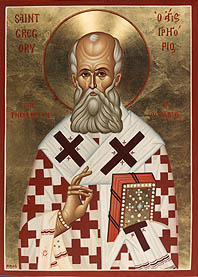

Верующие почитают святителя Григория Богослова как отца и учителя Церкви. Он родился в триста двадцать девятом году в Арианзе, городе в провинции Каппадокия, на территории современной Турции. Григорий воспитывался в христианской знатной семье. Он учился в Афинах, где познакомился и подружился с будущим святителем Василием Великим. По приглашению Василия он жил несколько лет в его небольшой обители Позднее, вернувшись на родину, Григорий принял сан священника. После смерти отца, епископа города Назианза, его выбрали на эту кафедру. В триста семьдесят восьмом году Григория пригласили занять Патриарший престол в Константинополе. Там он столкнулся с интригами различных политических и церковных лагерей. В своих сочинениях: проповедях, письмах, стихах, Григорий стремился защитить чистоту веры, оградить ее от толкований. Он пережил предательство друга, попытку покушения. Чтобы примирить враждующих Григорий отказался от патриаршества. Он вернулся на родину и жил в уединении. Григорий продолжил писать. Он утверждал Православие своими письмами и стихами. Церковь почитает его под именем Богослов, которое до этого было дано лишь любимому ученику Христа - Иоанну Богослову.

Верующие почитают святителя Григория Богослова как отца и учителя Церкви. Он родился в триста двадцать девятом году в Арианзе, городе в провинции Каппадокия, на территории современной Турции. Григорий воспитывался в христианской знатной семье. Он учился в Афинах, где познакомился и подружился с будущим святителем Василием Великим. По приглашению Василия он жил несколько лет в его небольшой обители Позднее, вернувшись на родину, Григорий принял сан священника. После смерти отца, епископа города Назианза, его выбрали на эту кафедру. В триста семьдесят восьмом году Григория пригласили занять Патриарший престол в Константинополе. Там он столкнулся с интригами различных политических и церковных лагерей. В своих сочинениях: проповедях, письмах, стихах, Григорий стремился защитить чистоту веры, оградить ее от толкований. Он пережил предательство друга, попытку покушения. Чтобы примирить враждующих Григорий отказался от патриаршества. Он вернулся на родину и жил в уединении. Григорий продолжил писать. Он утверждал Православие своими письмами и стихами. Церковь почитает его под именем Богослов, которое до этого было дано лишь любимому ученику Христа - Иоанну Богослову.

Лев Соловьев «Молитва»

— Андрей, а Лев Соловьев — современный художник?

— Нет, Саша. Лев Григорьевич родился в 1837 году. Он жил здесь, в Воронеже, во второй половине девятнадцатого века. Дом Соловьева находился на улице Консисторской, сейчас она носит имя Фрунзе. Это в получасе ходьбы от художественного музея, в котором мы находимся. А почему ты решил, что художник — наш современник?

— А посмотри на его картину «Молитва». Пожилая женщина стоит на коленях перед иконой. Пространство вокруг неё погружено в сумерки, и только образ ярко освящён лампадой. И мне кажется, Лев Соловьев специально не прорисовал детали изображения, чтобы добиться эффекта таинственности. А я где-то читал, что незаконченность картины, как художественный прием, стали использовать недавно.

— Ну что ты, Саша, приём старинный, его использовали ещё в эпоху Возрождения. И Лев Соловьев, возможно, обратился к нему, чтобы выразить чувства, которые переполняли душу.

— И что же это за чувства?

— Чтобы рассуждать об этом, хорошо бы знать, в какой период жизни художника было создано полотно. А оно не датировано.

— Ну вот, если, к примеру, художник написал свой этюд в юности, что тогда?

— В таком случае, думаю, Лев Соловьев посвятил «Молитву» отчему дому. Он родился в деревне, в крестьянской семье. Мальчиком учился в Воронеже в иконописной мастерской. Наверняка скучал по родным. И воссоздал в памяти образ бабушки.

— Она молитвенницей была?

— Как большинство крестьянок в девятнадцатом веке. Старушка ночами вела сокровенный разговор с Богом, и внук чувствовал, что происходит нечто, выходящее за рамки обыденности.

— А если картина написана зрелым мастером, то и содержание её иное?

— Конечно! В тридцать пять лет Лев Соловьев отправился в Санкт-Петербург, вольным слушателем посещал занятия в Императорской академии художеств. Наверняка переживал, что жизнь в столице полна суеты, которая препятствует молитве. И мог выразить это, изобразив гигантские тени, поглощающие свет лампады.

— Художник настолько верующим был?

— Да, вера во Христа была краеугольным камнем всей жизни Льва Соловьёва. Он старался жить для людей. Писал иконы для храмов, преподавал иконопись в Воронежской духовной семинарии. Создал в городе рисовальную школу, где до глубокой старости бесплатно учил детей и взрослых.

— То есть, он и в преклонных годах мог написать картину, что висит перед нами?

— Вполне! И тогда это, безусловно, хвала молитве. Художник показал, что беседа со Христом освещает душу человека, подобно тому, как огонек лампады на картине не даёт комнате погрузиться во тьму.

— Сколько интересных вариантов трактовки картины Льва Соловьёва ты предложил, Андрей!

— Думаю, их намного больше! Этюд «Молитва» в своей незавершённости оставляет зрителям простор для восприятия. И для размышлений о важном и сокровенном!

Картину Льва Соловьёва «Молитва» можно увидеть в Воронежском областном художественном музее имени Ивана Крамского.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Все выпуски программы: Краски России

Луиза Олькотт «Старомодная девушка» — «Рецепт хорошего настроения»

Фото: PxHere

Всем нам хочется, чтобы наше настроение как можно чаще было радостным. Но как этого добиться? Полли, главная героиня повести Луизы Олькотт «Старомодная девушка», знает ответ. Когда ей становится грустно, девушка срочно отыскивает того, кому необходимо, как она выражается, немного солнечного света. Например, маленькую кузину нужно развеселить, бабушке надо помочь разобрать шерсть для прядения, а брата — просто выслушать. Полли проделывает всё это и с удовольствием замечает, как оживляется кузина, улыбается бабушка, перестаёт хмуриться брат.

Но как же сама Полли? Что с её настроением? Ответ прост. Если ты пытаешься стать для кого-то, как говорил святой праведный Алексий Мечёв, солнышком, то в первую очередь светло станет тебе самому. «Случай сделать добро кому-либо есть милость Божия к нам, — добавлял священник. — А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе, хочется ещё и ещё делать добро. После этого будешь искать, как бы кого ещё обласкать, утешить, ободрить».

Получается, что секрет хорошего настроения заключается, помимо прочего, и в том, чтобы стать для других его источником? Героиня повести «Старомодная девушка» поступает именно так. И секрет хорошего настроения всегда в её руках.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Сергей Андрияка. «Борисоглебский монастырь. Звонница»

— Никитушка, ну вот, мы и в Музейно-выставочном комплексе Академии акварели Сергея Андрияки. Ты давно хотел здесь побывать.

— Очень хотел, Маргарита Константиновна! Так... С какой бы картины нам начать? Может быть, вот с этой? На ней изображён красивый храм.

— Да, замечательная работа! Сергей Николаевич Андрияка изобразил звонницу Борисоглебского монастыря в Ростове Великом.

— Да, вот подпись к картине. Она так и называется: «Борисоглебский монастырь. Звонница».

— Художник написал её в 1974 году. Он в то время ещё был студентом Московского художественного института имени Сурикова. Группа, в которой он учился, тогда выехала в Ростов Великий на осенний пленэр. Из множества живописных мест древнего города Сергей Андрияка выбрал Борисоглебский монастырь.

— А почему именно его?

— Художник как-то сказал в интервью, что в облике православных церквей он ощущает дыхание вечности.

— Краски на картине как будто воздушные. Древняя, похожая на высокий белокаменный терем, звонница, словно утопает в сиреневой дымке.

— Сергей Николаевич рассказывал о том, как родилось полотно «Борисоглебский монастырь. Звонница». Когда он сел за этюдник, небо вдруг нахмурилось. Надвигалась гроза. Всё вокруг озарилось особым светом. Поразительно выглядела в нём монастырская звонница. Художнику захотелось перенести момент на бумагу. Но сначала нужно было выписать контуры карандашом. И только потом браться за краски. Он понял, что не успеет — вот-вот начнётся дождь.

— Значит, он написал картину позже, по памяти?

— Нет, Никитушка. Сергей Андрияка принял довольно смелое решение — писать сразу кистью, без карандаша. Раньше он так никогда не делал. Ведь это непросто даже для маститых акварелистов, а Сергей Андрияка, напомню, был ещё студентом.

— Но у него, кажется, великолепно получилось!

— Ты прав, Никита. Идеальные контуры силуэта звонницы, переходы света и тени. Кстати, после этого первого опыта, работа без предварительной карандашной отрисовки стала визитной карточкой Сергея Андрияки.

— И как тонко при этом получилось у художника выписать причудливые детали звонницы!

— Да, на звоннице Борисоглебского монастыря, построенной в конце 17 века, множество декоративных элементов. Посмотри, как пышно украшено разнообразными каменными деталями её высокое крыльцо. Несмотря на то, что Сергею Андрияке пришлось работать быстро, он передал всё архитектурное богатство и красоту древнего здания.

— А когда звонницу построили?

— В 1682 году, на месте деревянного Иоанно-Предтеченского храма. Престол из него перенесли в подклет — то есть, нижний этаж — новой каменной звонницы.

— Да, давно! Интересно, сейчас звонница действующая?

— Конечно! Колокола на ней новые, но звонят они так же чисто и мелодично, призывая людей прийти в храм и помолиться.

— Мне даже кажется, что я слышу их перезвон, глядя на картину Сергея Андрияки.

— Да, ведь недаром художник говорил, что ощущает в облике храмов дыхание вечности. Он сумел перенести эту вечность на своё полотно, чтобы и мы её почувствовали.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Все выпуски программы Свидание с шедевром