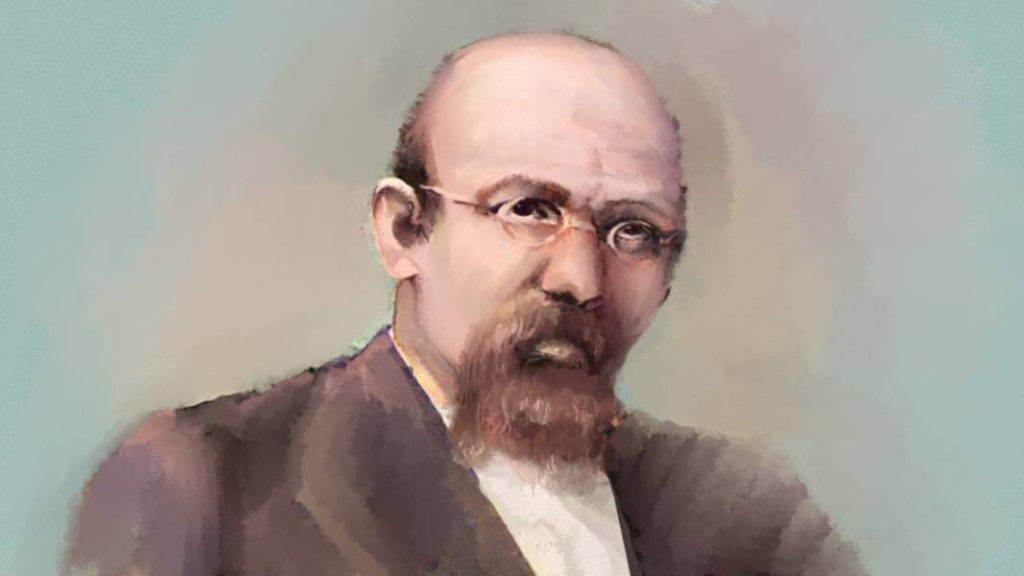

В 1855 году Николай Иванович Путилов обеспечил защиту маяка Толбухин в Кронштадте, построив флотилию из 67 артиллерийских лодок и 14 легких парусных судов, благодаря чему в Крымской войне 1853-1856 гг. был спасен Петербург.

Николай Иванович Путилов служил в то время младшим чиновником в Кораблестроительном комитете Морского ведомства. К Николаю Ивановичу обратился Великий князь Константин Николаевич Романов с просьбой: стать руководителем строительства новой флотилии для защиты Петербурга. Путилов согласился на выполнение, казалось бы, нереалистичной просьбы. При этом он понимал, что профессионалов своего дела для одновременного строительства целой флотилии не хватит, поэтому в кратчайшие сроки обучил текстильщиков тонкостям слесарного, токарного, механизаторского дела. Благодаря упорству и трудолюбию, работа, организованная Николаем Ивановичем, принесла чудесные результаты.

Что говорил Николай Иванович Путилов о своем отношении к Отечеству?

14 июня 1854 года на берегу Финского залива собрался народ. Люди с тревогой вглядывались в даль. Там, на горизонте, можно было разглядеть корабли. Их было много. У окрестностей Санкт-Петербурга стоял англо-французский флот. Шла Крымская война 1853-1856 года. Несмотря на то, что основные боевые действия велись у берегов Севастополя, вражеская эскадра подошла к столице Российской Империи. Расчёт противника был прост: основные силы русского флота сосредоточены в Крыму. А в распоряжении Балтийского флота на тот момент имелось 25 парусных линейных кораблей и 27 боевых пароходов. Этого было недостаточно для того, чтобы вступить в бой. На морских подступах к столице Россия могла только обороняться.

Николай Иванович Путилов, будущий известный инженер и успешный предприниматель, служил в то время младшим чиновником в Кораблестроительном комитете Морского ведомства. Он получил письмо от генерал-адмирала, Великого князя Константина Николаевича Романова. Князь предлагал Путилову стать руководителем строительства новой флотилии для защиты Петербурга. Но почему же с такой серьёзной просьбой генерал-адмирал обратился к малоизвестному чиновнику? Всё было просто. Константин Николаевич уже разговаривал с самыми влиятельными промышленниками, но те только руками разводили. Мол, не готова Россия к тому, чтобы построить несколько десятков кораблей в сжатые сроки. Без подкрепления флот мог держать оборону и не подпускать противника к городу максимум несколько месяцев. Все, к кому ни обращался великий князь, отвечали категорическим отказом. А Николай Иванович Путилов согласился взяться за эту, казалось, невыполнимую задачу.

Он с двенадцати лет изучал морское дело. Однако мечтал не о штурвале и капитанском мостике. Куда больше бескрайних лазурных просторов и волн его привлекали цифры, формулы и чертежи. Николай любил точные науки — математику, физику, химию, черчение. В Морском кадетском корпусе он с особым усердием изучал инженерные специальности. Разбирался в кораблестроении и металлургии. После выпуска на несколько лет остался преподавать в стенах родного учебного заведения астрономию и геометрию. А в 1840 году учёное сообщество Петербурга всколыхнула его статья, опубликованная в журнале «Маяк». В ней Путилов утверждал, что французский математик Огюстен Коши, знаменитый специалист по баллистике — исследованию движения пуль и снарядов — в некоторых своих расчётах допустил ошибки. Доводы Путилова внимательно изучил Михаил Васильевич Остроградский — российский математик с мировым именем. И подтвердил правоту молодого человека. Учёный был среди тех, кто в критический для Отечества момент посоветовал Великому князю Константину Николаевичу обратиться за помощью к Николаю Путилову.

Николай Иванович прекрасно понимал, что профессионалов своего дела для одновременного строительства целой флотилии попросту не хватит. Не теряя времени, Путилов отправился во Ржев. Там в результате морской блокады из-за отсутствия сырья закрылись все ткацкие фабрики. Люди не получали жалованье. Николай Иванович предложил текстильщикам новую работу. Он в кратчайшие сроки обучил их премудростям слесарного, токарного, механизаторского дела. Потом поделил на группы по сто человек. Во главе каждой поставил специалиста по кораблестроению. И работа закипела. Она не останавливалась ни на минуту. Путилов лично следил за её ходом. Когда государственных средств не хватало, пускал в дело собственные сбережения. И уже к маю 1855 года у Толбухина маяка в Кронштадте стояли 67 артиллерийских лодок и 14 лёгких парусных судов. Это казалось настоящим чудом.

Николая Ивановича Путилова называли человеком, который спас Петербург. «Когда речь идёт о благе любимого Отечества, не может быть ничего невозможного», — говорил он.

Все выпуски программы Жизнь как служение

17 декабря. О богословском труде «Точное изложение православной веры»

Сегодня 17 декабря. День памяти преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в восьмом веке.

О его богословском труде «Точное изложение православной веры» — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. О духовном смысле молитвы апостола Павла

В 4-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!».

О духовном смысле молитвы апостола Павла — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. Об эпохе служения Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского

Сегодня 17 декабря. День памяти Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, отошедшего ко Господу в тысяча пятьсот пятом году.

Об исторической эпохе его служения — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема