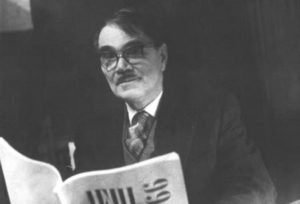

Среди наших «Закладок» есть программа, посвященная ленинградскому писателю Л. Пантелееву, — тому самому, что написал повести «Республика Шкид» и «Пакет», классический рассказ «Честное слово». В этой передаче мы говорим о его потаённой автобиографической книге «Верую», изданной после смерти Пантелеева, благодаря литератору Самуилу Лурье.

Среди наших «Закладок» есть программа, посвященная ленинградскому писателю Л. Пантелееву, — тому самому, что написал повести «Республика Шкид» и «Пакет», классический рассказ «Честное слово». В этой передаче мы говорим о его потаённой автобиографической книге «Верую», изданной после смерти Пантелеева, благодаря литератору Самуилу Лурье.

Именно словами Лурье открывается выпущенная в 2015-м году книга избранных пантелеевских статей и рассказов «История моих сюжетов»:

«Алексей Иванович незадолго до смерти передал мне свой архив.

Это была середина 80‑х годов, глухая ночь всеобщей лжи. А он мучился тем, что всю жизнь прожил по легенде, точно шпион. И надеялся, что кто-нибудь — например, я — рано или поздно расскажет правду — и оправдает его.

Сам А. И. не решился — страшно было расстаться с читателем. Да никто и не позволил бы писателю Пантелееву, мальчику из Республики ШКИД, беспризорнику, которого советская власть вывела на свет из подземелья, — признаться, что все было не так, скорее, — наоборот... Вся правда о нем известна лишь Тому Единственному, в Кого он веровал горячо и тайно, скрывая эту веру, как унизительную вину, и стыдясь вечного страха, сглодавшего его судьбу и душу, как и миллионы других судеб и душ...»

Из предисловия к сборнику избранной публицистики и прозы Л. Пантелеева «История моих сюжетов» нам читал Владимир Спектор.

...Душеприказчика Пантелеева — Самуила Ароновича Лурье — не стало в том же 2015-м году, когда и вышел, составленный им, пантелеевский сборник.

Слова Лурье о мучительной «двойной» жизни своего старшего друга — справедливы. Будучи классическим, так сказать, советским писателем, Алексей Иванович Пантелеев был ревностным христианином. И веру свою — действительно, скрывал. Но в будущем человеческом оправдании, я думаю, он всё-таки не нуждался, знал, что всё — в руке Божьей. Да и credo своё, повесть-исповедь «Верую» он, хоть и писал в стол, понимая, что при коммунистах её не издадут, — но писал и с надеждой на будущего читателя. Потому и передал архив молодому литератору, в талант которого поверил и которому доверял.

С тем, что Пантелеев скрывал свою веру именно как «унизительную вину», я согласиться тоже никак не могу. Свой сравнительный оборот наш тончайший стилист Самуил Лурье выбрал, по-моему, не точно. Пантелеев скрывал свою веру, тоскуя о её возможном открытом исповедании, да. И страха своего вечного, что узнают, что донесут в те самые «органы» — да, стыдился. Об этом он и в книге «Верую» пишет... Но вот только не «сглодал» тот страх его душу.

Жизнь — может, и сглодал. А душа осталась жива.

Душеприказчик Пантелеева, замечательный эссеист, редактор и критик Самуил Лурье не был религиозным человеком, а наследие ему досталось от человека — истово верующего. Оба они были ревностными поборниками справедливости, превыше многих добродетелей ценили человеческое достоинство и честь...

Но Пантелеев-то жил ещё и духовной жизнью, о чем его молодой друг — перед своей уже смертью — напомнил нам как умел. Так что нельзя не оценить и его трогательные слова о «Том, Единственном», кто знал о Пантелееве — всё.

С вами был Павел Крючков, и — на прощание — слова писателя Л. Пантелеева из сборника его избранной прозы и публицистики (кстати, кое-что из этой прозы, например, рассказ о детстве «Лопатка» — звучит и на волнах радио «Вера»).

Итак, финал статьи 1977-го года «История моих сюжетов», — давшей название сборнику, о котором мы говорили. Статья публиковалась ещё при жизни автора:

«...Эти заметки я писал не для детей, а для своих молодых товарищей по цеху. Только им я и решаюсь открыть свои тайны творчества, не опасаясь, что меня назовут мошенником и обманщиком. А вообще-то должен сознаться, что, чем дальше, тем больше тянет меня на чистую правду. В чем тут дело — не знаю. Может быть, это закономерность возраста, а может быть, закономерность времени. Уже не первый год я работаю над книгой рассказов о своем самом раннем детстве. Там нет ни на копейку вымысла, и вместе с тем это — не мемуары, все рассказы цикла подчинены законам жанра...»

«Град»

Фото: Luke Southern/Unsplash

Град — нечастое ныне явление, более характерное для летней поры, нежели для зимних месяцев. Но чего не бывает... Если град крупный, радуешься, что вовремя оказался под прикрытием, наблюдая со стороны происходящее.

Мне напоминает этот разгул стихии поведение гневливца. Его слова, как тяжёлые градины, как бы бьют собеседника по всем частям тела, однако ранят и уязвляют душу. Одна защита против словесной агрессии — уйти в глубокую сердечную молитву. Если это удаётся, сердце остаётся мирным и спокойным, хотя совне гуляют «вихри враждебные».

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

Архимандрит Пимен Благово и его семья (мать и бабушка)

Фото: PxHere

Архимандрит Пимен (Благово) — священнослужитель Русской Православной Церкви, историк, поэт и писатель — известен как автор замечательной мемуарной повести «Рассказы бабушки». В ней он с теплом вспоминает о счастливых днях в кругу родных.

Будущий архимандрит появился на свет в Москве, в сентябре 1827 года. В крещении мальчика нарекли Дмитрием. Ему было всего несколько месяцев, когда скончался отец. Маленький Митя остался с мамой, Аграфеной Дмитриевной — женщиной доброй, кроткой, набожной и образованной. Позднее архимандрит Пимен с благодарностью вспоминал, что мать с детства прививала ему любовь к книгам и пробудила интерес к литературному творчеству. После кончины отца Митя с мамой перебрались в семейную усадьбу Яньковские Горки неподалёку от подмосковного Дмитрова. Там они прожили три года. А в 1830-м произошло событие, ставшее для Мити Благово одним из самых ярких детских воспоминаний. Бабушка Мити, Елизавета Петровна Янькова, позвала их к себе в Москву: «Что тебе делать одной с ребёнком в деревне? Жду тебя, милая. Господь с тобою.», — написала она дочери. На следующий день после получения письма, Аграфена Дмитриевна с Митей выехали в Первопрестольную.

В памяти его осталась высокая, белоснежная колокольня храма Живоначальной Троицы на улице Пречистенке. Когда проезжали мимо, матушка ласково сказала: «Сними шапку и перекрестись, мой хороший. Это наш приход; сейчас приедем...». Вот и бабушкин дом в Штатном переулке. Архимандрит Пимен вспоминал, как вошёл в большую, нарядную залу. Бабушка, радостная, вышла навстречу. Обняла дочь, расцеловала внука.

И потекла тихая, размеренная жизнь. Владыка так описывал вечера в бабушкином доме: «На столе лампа тускло горит под матовым стеклянным колпаком. У стены небольшой диван с шитыми подушками, и на нём сидит бабушка. Она вяжет что-нибудь на толстых спицах. Напротив кресло, в нём матушка. А я, довольный, рядом — слушаю бабушкины рассказы». Елизавета Петровна, московская долгожительница, воспитанная в лучших традициях русской патриархальной аристократической семьи, помнила истории из жизни пяти поколений своих предков!

Митя прожил у бабушки десять лет. В 1845-м юный Дмитрий Благово поступил на юридический факультет Московского университета. После выпуска получил место в канцелярии генерал-губернатора. Стал публиковаться в литературных журналах. Его знакомый тех лет, Сергей Михайлович Заго́скин, сын знаменитого драматурга, вспоминал, что бабушкино воспитание оказало на Дмитрия самое благоприятное влияние: «Ни единого дурного слова не исходило из уст скромного Благово; его чистая, честная душа гнушалась всего безнравственного и порочного».

Елизавете Петровне, тем временем, было уже больше девяноста лет. Дмитрий и его мать перевезли её в свой дом, чтобы ухаживать и всегда быть рядом с нею. Память у старушки по-прежнему оставалась ясной. И снова, как когда-то, рассказывала она внуку по вечерам истории из жизни нескольких поколений их семьи. Однако теперь Дмитрий Дмитриевич подробно записывал эти рассказы. Ему хотелось собрать их вместе и когда-нибудь издать.

Это произошло в 1885-м году. К тому времени скончалась и бабушка, и мать Дмитрия Дмитриевича. А сам он принял монашеский постриг в Толгском Введенском монастыре под Ярославлем, и был возведён в чин архимандрита. Свою книгу владыка так и назвал: «Рассказы бабушки». В предисловии к изданию архимандрит Пимен писал: «Все те мелкие подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы часто пренебрегаем, становятся драгоценными по прошествии времени».

Все выпуски программы Семейные истории с Туттой Ларсен

Дух правильности. Ольга Кутанина

Христиане знают изБиблии, как повредилась человеческая природа после грехопадения. Люди потеряли свою целостность, иошибки стали неотъемлемой частью жизни. Ноиногда кажется, что мывовсём правы.

Однажды подруга рассказала мне: было время, когда она думала, что всё делает правильно. Правильно одевается, правильно воспитывает детей, правильно ведёт себя слюдьми, принимает правильные решения. Ивсё это делает сама, без чьей-либо помощи. Так появилось ощущение, что это еёличная заслуга. Ивсё былобы хорошо, еслибы ненаступила череда неудач. Или, вернее, череда испытаний.

Проблемы сыпались одна задругой, так, что она неуспевала ихрешать. Тодети заболеют, тонаработе разлад, тосблизкими неполучается найти общий язык.«Что происходит?»— думала она. —«Ведь явсё продолжаю делать правильно! Или нет?»

Как-то подруга ехала втрамвае наработу, смотрела вокно, аперед еёвнутренним взором мелькали картины, как она доказывает кому-то свою правоту или даже учит других, даёт советы. Вот она вполне справедливо, как ейраньше казалось, наказывает запроступки детей. Иейстало страшно. Она увидела себя будто состороны.

Вэтот момент трамвай остановился. Впереди была авария, идальше онехать немог. Люди начали выходить изтрамвая, вышла имоя подруга. Как раз наближайшей кхраму остановке. Иона вошла вхрам. Взадумчивости перебирала события своей жизни, размышляла оботношениях слюдьми, вспомнила, как важны отношения сБогом.

Ислучилось чудо: она увидела божественный промысл всвоей жизни ивозблагодарилаБога завсё, чтоОн слюбовью даёт. Постепенно дела стали налаживаться идаже испорченные отношения восстановились, ноглавное— вжизни появилась новая опора. Сам Бог.

Иеромонах Серафим Роуз предупреждал:«Остерегайтесь духа правильности. Какбы правыВы нибыли понекоторым вопросам, считайтесь смнением других. Не"правота"напервом месте, агармония илюбовь. Сколько новообращенных, уцепившись засвою правоту, пусть инеоспоримую, кончили страшным падением».

Очень часто ощущение собственной правоты во всем уводит нас от Бога. Настолько, что мы даже перестаём видеть Его участие в нашей жизни и благодарить. Делать что-то хорошо не грех, но грешно думать, что мы сами всё делаем хорошо и правильно.

Автор: Ольга Кутанина

Все выпуски программы Частное мнение