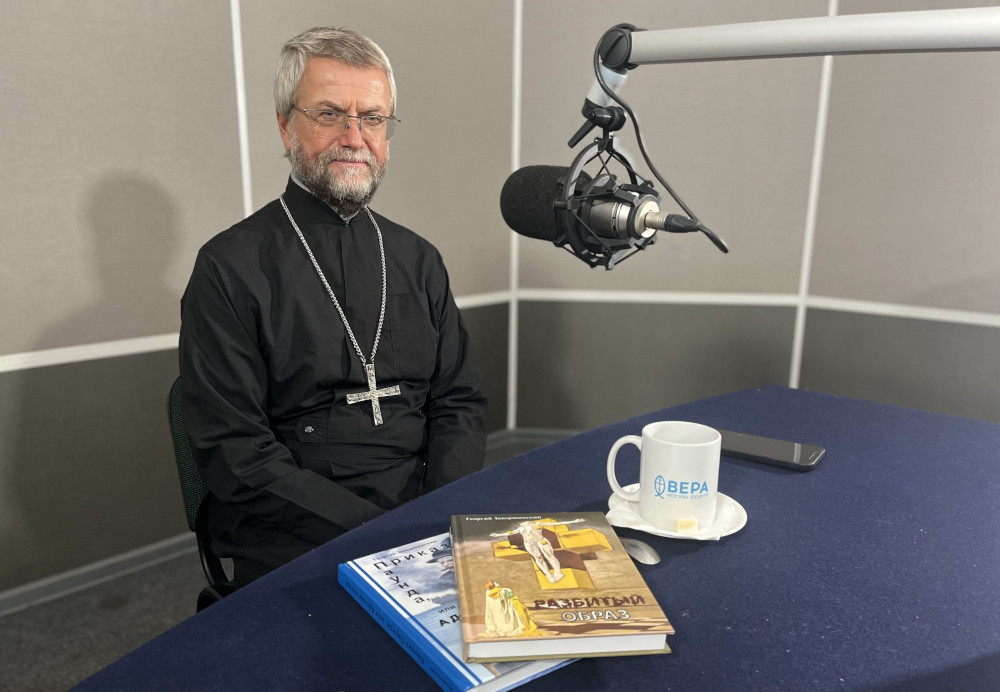

У нас в гостях был благочинный приходов Сурожской епархии Московского Патриархата в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России протоиерей Георгий Завершинский.

Разговор шел о том, как меняется современный мир под воздействием цифровизации и все более обширного внедрения искусственного интеллекта, и как использование информационных технологий может влиять на духовную жизнь христианина.

Ведущие: Константин Мацан, Марина Борисова

К. Мацан

— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА, здравствуйте, уважаемые друзья! В студии у микрофона Марина Борисова...

М. Борисова

— И Константин Мацан.

К. Мацан

— Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Русской Православной Церкви в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, наш гость как принято говорить, с туманного альбиона, и не в первый раз вы у нас студии, очень радостно. Добрый вечер.

о. Георгий

— Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Марина. Всех приветствую, кто с нами будет в эфире.

М. Борисова

— Отец Георгий, очень хотелось бы поговорить на тему, которая присутствует у нас уже какое-то время постоянным фоном. Знаете, вот летом бывает, комар зудит над ухом, ты его не видишь, ты его пытаешься отогнать, а он все равно зудит, и вот так же тема грядущего цифрового концлагеря, она у нас в том или ином виде присутствует во всевозможных эфирах постоянно, и иногда уже думаешь: ну вот кто-нибудь объяснил бы мне, почему это так чудовищно страшно и почему это так удивительно важно, и вообще, это не химера ли? И вообще о чем мы говорим, когда говорим о искусственном интеллекте? До какой степени человек управляет машиной и до какой степени, возможна обратная история, когда машина станет управлять человеком, а главное, насколько это важно для духовной жизни христианина, потому что у нас есть очень много каких-то явлений в окружающем мире, которые приходят и уходят, а духовная жизнь — ну вот открываешь святых отцов и есть чему поучиться, несмотря на то, что совершенно другие условия жизни. Так вот, насколько реально трагическое воздействие на нашу духовную жизнь грядущего царства искусственного интеллекта?

о. Георгий

— Ну, а представим себе, что искусственный интеллект открывает творения святых отцов, читает, вдохновляется, и поскольку способности многократно неизмеримы, трудно измерить, насколько они превосходят человеческие, и вот он нам начинает отвечать на наши вопросы, духовные поиски, духовные мечтания или какие-то проблемы, вот я бы в положительном аспекте хотел тоже увидеть проблемы искусственного интеллекта. И еще один момент: вот мы говорим ИИ, искусственный интеллект, а вот некоторые философы уже добавляют еще одну И: инициативный искусственный интеллект, то есть искусственный интеллект, который мало того, что научился, он еще предлагает от себя вам, подкидывает, так сказать, вопросики и темки, и ждет ответа, вот такого пока еще нет, но к этому приближаемся.

М. Борисова

— Как-то мне очень сомнительно словосочетание «инициативный искусственный интеллект», у меня какая-то аллюзия нехорошая возникает, есть такое в русском языке выражение «инициативный дурак», не получилось ли бы то же самое?

о. Георгий

— Знаете, на мой взгляд, если бы так получилось, было бы здорово, потому что дураком можно назвать только чувствующего, осознающего субъекта, вот дурак он или умный, он ведь показывает себя, сам не сознавая этого, вот особенность, и она неодолима, и по-моему, она спасительна для нас, если говорить об опасности, исходящей от искусственного интеллекта, что он не сознает себя, этого дара, Божьего дара у искусственного интеллекта нет и быть не может, потому что это не творение Божье, а творение рук человеческих, поэтому самосознания, ну и воли, и энергии, и всего того, что мы приписываем жизненному циклу, жизни самой как таковой, у искусственного интеллекта нет, то есть можно сказать, что он не живёт, но действует.

М. Борисова

— Но действует он как-то, как нервно-паралитический газ в основном пока, но даже не на уровне искусственного интеллекта в таком высоком философском смысле, а на бытовом уровне цифровые технологии пока приводят к тому, что человек как-то всё меньше и меньше начинает делать усилия для собственной интеллектуальной работы — а зачем, если можно с помощью определённого сочетания клавиш добиться, чтобы машина вот эту вот всю работу произвела быстренько вместо тебя, и в результате, ведь без тренировки даже мышцы атрофируются, а уж мозг, по-моему, ещё быстрее.

о. Георгий

— Не хотел бы так с этим согласиться, Марина, прошу прощения за это сразу, я бы скорее согласился с мыслью Николая Бердяева, на чью статью я, по-моему, уже ссылался здесь, «Дух и машина» называется, машина освобождает дух, то есть, когда нет необходимости заботиться, думать, строить планы, совершать что-то для того, чтобы решить текущие вопросы, проблемы, обычно это связано с бытовыми вещами, в общем, весьма, и какие-то внутренние процессы откладываются, мы думаем: «ну ладно, хорошо, это я отложу сегодня на вечер», вечером не получилось, «ну хорошо, в конце недели, на уикенд», на уикенд не получилось, «хорошо, на отпуск», в отпуске не получилось, «ну хорошо, в конце концов выйду на пенсию, вот тогда я уже займусь всерьез своим духовным образованием, ростом и так далее», приходит пенсия, а уже сил нет, уже нет желания, уже устоявшаяся жизнь затягивает как болот, и не отпускает, и в общем, не дай бог, конечно, чтобы такое случилось, но выяснится, что прожил жизнь, а не принес, нет ничего, что было бы важно для самого себя и для кого-то ещё, сказать, вспомнить, чему-то научить, скажем так, поэтому в этом смысле: ну почему нет? Искусственный интеллект во всех сферах, мы уже де-факто находимся в сфере деятельности искусственного интеллекта.

М. Борисова

— Вот это и удручает.

о. Георгий

— Начиная вот от смартфонов, которыми сплошь всё насыщено, то есть он определяет, что, куда, какие ваши интересы, где вы смотрели, сколько смотрели, какой-то там текст, ролик, видео и так далее, и потом вам то же самое подобное предлагает, и вы, ничтоже сумняшеся, полагаете: ну да, вот именно это мне интересно, да, это в любой области, и, к великому сожалению, в области политики, социальной жизни, общественной, ну и религиозной тоже, понимаете? Поэтому если человек уклонился, вдруг захотелось ему из любопытства, знаете, поинтересовался: а что же такое вот там, я не знаю, какое-нибудь движение экзотическое такое, псевдодуховное, какая-нибудь секта или что-то такое, и вошёл туда, и потом ему искусственный интеллект будет предлагать по этой теме следующее, продолжение, развивайся в этом направлении — ну как, я только хотел посмотреть, только узнать, только любопытство своё проявил! И вот тут мы задумываемся, а вот теперь любопытство придётся своё поумерить, мне кажется, тоже не без пользы такой вот бывает эффект. Ну конечно, надо быть достаточно критически подкованным, то есть воспринимать критически информацию, которую ты получаешь, конечно, необходимо анализировать и иметь способность делать выводы правильные, но если человек лишён этого или не уделяет этому внимания, то, к сожалению, искусственный интеллект заводит в те сферы, куда, в общем-то, изначально и сам ты не хотел идти. В этом смысле он, хоть и искусственный интеллект, но он действительно нечто механическое, не осознающее, в общем, может оказаться и недобрым в жизни человека, недобрым помощником, таким гидом в какие-то тёмные места памяти, сознания, окружающего пространства, а кого-то и заводит в такие сферы, как пресловутый «даркнет» или что-то в этом роде. Поэтому опасность, безусловно, есть, но считая себя всё-таки способным анализировать поступающую информацию и не просто делать выводы, а ещё и преграды себе создавать, и не ходить туда, куда не надо ходить, мне кажется, вот именно духовная линия или духовное восприятие себя самого и жизни своей помогает, и очень крепко помогает в этом отношении, и вот моё мнение, частное, конечно, но богословское мнение такое, что вот вера, духовность и желание человека познать Бога и по-настоящему иметь опыт богопознания, богообщения, вот это и есть ключевой фактор, который позволит нам избежать всевластия искусственного интеллекта и манипуляции человеческим сознанием.

М. Борисова

— Знаете, я с вами на 100 процентов согласилась бы, если бы мы с вами беседовали исключительно о людях нашей возрастной группы, то есть люди, которые формировались до наступления цифровой эры и учились, читая книжки и размышляя над этими книжками, и как раз вырабатывая собственный опыт анализа, синтеза, чего хотите. Но дело в том, что люди на несколько десятилетий моложе нас, они в принципе не обладают этим инструментарием, они в два года получают в руки гаджет, и о чём говорят многие преподаватели — что не получается заложить знания, поскольку человеку, прикованному к этому замечательному предмету, эти знания не нужны. Зачем человеку учить таблицу умножения, если можно спокойно с помощью нажатия одной кнопки узнать нужную тебе комбинацию цифр? Зачем утруждать собственную голову, когда вот есть такая замечательная штука, два-три раза нажмёшь, и всё, получишь ты все ответы? И у человека, даже не в том дело, что у него полная каша с точки зрения какого-то регулярного знания в голове образуется, но у него ещё отсутствуют механизмы обработки собственной головой этого самого знания, получается, что человек становится чрезвычайно уязвим. Вот вы говорите, ему искусственный интеллект подсовывает, вот один раз он заинтересовался сектой, а потом он вынужден постоянно находить подборки материалов по этому поводу — так ведь это же во всём, а человек, не обладающий собственным инструментарием анализа, он два-трикратно уязвимым оказывается в этой ситуации, поэтому тут-то что делать? Вы говорите, что это подмога, потому что освобождает человека для духовной жизни, а зачастую получается наоборот, то есть не то, что вот он имеет возможность скинуть на машину какие-то механические операции, и вот у него освобождается пространство в душе для того, чтобы ею работать, а получается наоборот, у него всё забито, всё абсолютно забито, потому что вот эта цифра во всём, она требует постоянного внимания к себе, у людей не остаётся времени ни на чтение, ни на размышления, они постоянно в некоем процессе общения с цифрой, потому что то надо что-то заплатить, то надо что-то куда-то перевести, то надо кому-то что-то ответить, то надо где-то зарегистрироваться. Человек постоянно прикован к общению с цифрой, у него внутреннего пространства остаётся всё меньше и меньше, вот я о чём говорю.

о. Георгий

— Ну, жителю мегаполиса нелегко, попадая в среду, где, как на конвейере всё движется, ты должен успевать, вовремя там что-то ухватить, пока конвейер не проехал дальше, вовремя что-то там оставить на этом конвейере за собой и дальше, дальше, дальше, но надежда всегда остаётся, и в общем, любой человек, даже будь то в мегаполисе или где-то в уединённой хижине на каком-нибудь шотландском пляже или в тайге сибирской... Понимаете, вот опасения очень справедливые, о которых вы говорите, но они остаются опасениями, вернее, желательно, чтобы они остались лишь опасениями, и хотелось бы, чтобы человечность сама как таковая, которая, в общем, присуща всякому, и самому простому человеку, бесхитростному, необразованному, и который, как вы говорите, не способен критически, аналитически подходить к информационному взгляду, но знаете, кто к этому не способен, он, как правило, не особенно-то интересуется информацией, которая поступает оттуда, но есть некоторые кнопочки удовольствия, которые мы все без исключения рано или поздно нажимаем для того, чтобы как-то сбросить напряжение, себя чуть-чуть порадовать, повеселить, но это можно найти и в естественной среде. И поэтому опасения правильные, но надежда остается, что все-таки сама человечность и способность чувствовать, любить, ненавидеть, радоваться, восторгаться, искать какое-то необыкновенное сочетание качеств цветов, запахов, слов, понимаете, это неотъемлемое качество или свойство личности, личностное качество, или качества во множественном числе, ну, их не вытеснит вот этот конвейер, я надеюсь и верю в это, где бы то ни был, все равно встает вопрос рано или поздно, что успел я там и тут успел, все, выдохнул, хорошо, но дальше-то что из этого всего следует, что я успел там пожить интенсивно, что-то там заполнить с помощью, конечно, искусственного интеллекта, который все больше и больше будет проявляться, и, в общем, ну, ничего особенно тут плохого нет, предостерегает нас наш разум, наша вера, конечно, наша интуиция человеческая предостерегает: не делай того, что не стоит делать, не нажимай вот эту кнопочку, не надо, там ты все равно не будешь доволен, а так вот, испытаешь какие-то чувства, за которые тебе потом будет стыдно. Ну вот мне кажется, что вера в человечность и в человека как такового, в его природные присущие качества, ну, или хотите, если хотите, Богом данные качества, это позволит нам устоять, и есть великая надежда, что действительно, обратит потенциального соперника или потенциальную угрозу со стороны всемогущего искусственного интеллекта, обратит его, этот искусственный интеллект в помощника, а не соперника и не врага.

К. Мацан

— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА. У нас сегодня в гостях протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Северной Ирландии, и мы говорим об искусственном интеллекте и о христианском взгляде на всю эту широкую проблематику. Я бы вот о чем хотел спросить: недавно в одной книжке читал такую мысль, сейчас просто сходу не вспомню автора, но это зарубежный автор и переводная книга, автор размышляет о роли информационных технологий в нашей жизни, и вот к чему обращается: мы обычно («мы» имею ввиду люди религиозного мировоззрения) привыкли говорить, что вот есть инструмент, он сам по себе не плох и не хорош, важно, куда его использовать — мобильный телефон, интернет, все это может быть во благо, поиск информации, облегчает какие-то процессы и так далее, и тому подобное, а можно залипать, тратить время зря, смотреть вредные сайты и так далее. Но автор, о котором я говорю, вот с какой мыслью обращается: а так ли это на самом деле? А не получается ли так, что привнесение в жизнь нашего информационных технологий само по себе создает, если угодно, новое искушение, которого до этого не было? Пример — автор пишет: где до возникновения смартфонов и социальных сетей, точно ли в нас дремала эта потребность сразу сказать о том, что ты думаешь или видишь, или чувствуешь на большую аудиторию? Ты понимаешь, что это вообще-то никому не нужно, тебя не спрашивали об этом, кому это интересно, кроме тебя? Да никому. Но ты это делаешь, постишь и так далее, и тому подобное. Одно объяснение: это всегда было в человеке, и просто социальные сети дали этому путь. Второе объяснение: этого никогда не было, то есть человечество не было всегда склонно болтать, мы не были всегда болтунами, но когда возможность появилась, это в нас проснулось, зародилось, сформировалось, благодаря или из-за того, что такие технологии в нашу жизнь пришли. Вот как вы, как пастырь, богослов и мыслящий человек об этом думаете?

о. Георгий

— Побуждение высказаться, мне кажется, оно присуще, конечно, человеку, и в прежние времена были факторы сдерживания, можно сказать такое, что потом тебе во вред будет. Как вы, наверное, видели всякие, все мы видели какие-то вот триллеры, где полицейские там арестовывают кого-то и: «Каждое слово, которое вы скажете, может быть обращено против вас», предупреждение такое, вполне естественное, ну, и человек замолкает. То есть внешний фактор, побуждающий замолчать, присутствовал, он превалировал, и он как бы доминировал над человеком, и человек замолкал, потому что это угрожало ему. Это мое предположение, я пока доказательств не вижу, но предположение, что это дремало, оно было всегда, поболтать мы любили между собой, по крайней мере, высказать там на кухне где-нибудь всякие суждения о политике, тех, кого с нами нет в данный момент обсудить, обмыть все косточки, ну ведь было же это, и в те времена, когда на публику сказать нельзя было, а вот внутри мы этим горели и высказывались все-таки где-то, да даже с самими собой что-то высказывали, есть такие люди, которые разговаривают сами с собой, и этим выражают, и выговариваясь, так сказать, остаются удовлетворенными. То есть я думаю, что это все-таки свойство природы — какая-то реакция на текущее событие, слово, вопрос или предложение, или обстановку окружающую, человек стремится, в общем, тут же высказать это. Ну а культурный, образованный, интеллигентный человек промолчит, сделает паузу, пока не скажет другой или другие, и потом, когда ему предоставят слово, он выскажет свое мнение, так обычно бывает на конференциях, собраниях общественных, это вопрос культуры уже. Но высказать сразу хочется, я думаю, что каждому.

К. Мацан

— Но речь не только конкретно о примере с высказыванием сразу или не сразу, или с болтанием, такой болтовней, а сам принцип: повторюсь, что инструмент сам по себе безвреден, как информационные технологии, они сами по себе, условно говоря, нравственно нейтральны, вопрос: как использовать. А так ли это на самом деле? Не получается ли так, что в нас активизируются какие-то черты, которые иначе не активизировались бы?

о. Георгий

— Вы ставите такой философско-антропологический вопрос, тему...

К. Мацан

— Вы меня прекрасно поняли.

о. Георгий

— Да, в смысле, что меняет ли человек человеческую природу, и если меняет, то в какую сторону такая возможности высказаться на публику в любой момент, когда бы тебе это не показалось нужным.

К. Мацан

— Вот, я нашёл этого автора, Рафаэль Симоне, судя по всему он француз, книга называется «Разум во времена интернета». Просто цитата короткая: «В каких глубинах человека было скрыто всепоглощающее стремление к общению, которое наблюдается во всём мире с момента появления сотового телефона?»

М. Борисова

— А можно я немножечко переведу акцент в обсуждении этой темы?..

о. Георгий

— Одну минутку, я не договорил один параграф, потому что я сказал о том, что это присуще природе, отвечая, а дальше не успел перейти к тому, что происходит в сети, собственно, какова реакция, и вообще говоря, правильно ли мы представляем, как работает сеть?

М. Борисова

— Вообще, само слово «сеть» очень какое-то сомнительное...

о. Георгий

— Ну подождите, оставим какие-то стереотипы такие вот внешние, а что внутри? Вот, между прочим, сеть постоянно меняется внутри самой себя, постоянно появляются какие-то новые правила, новые особенности, новые алгоритмы, команды или множество команд, весьма и весьма умных и способных, и талантливых людей вкладывают в это, под недремлющим оком, так сказать, верхнего менеджмента, ну и правительств в каждой стране. Я в данном случае хотел бы сказать про одну социальную сеть, мощную, которая даёт возможность выговориться, которая внутри совершенствуется и предоставляет возможность высказаться, но пожалуйста: не какими угодно словами, не на какую угодно темы, потому что там есть баны, так сказать, на определённые темы, это вполне естественно. Но если человек просто сказал какую-то несущественную, неумную, ненужную никому вещь, ну просто высказал, плюнул — вы знаете, это немногих достигнет, то есть она так уже выстраивается, сеть сама реагирует на это вот качество, что: ну зачем множество людей, миллион человек услышит высказанную, простите, дурацкую реплику какого-нибудь не очень умного и, может быть, не очень трезвого человека. То есть это не нужно, и сеть это выравнивает, она это не то чтобы блокирует, но просто это услышат какие-то единицы из ближайшего окружения этого человека, какой-нибудь Коля, друг Вася услышит, что Коля по этому поводу сказал, засмеётся, ответит, и всё, и больше никто. А это ведь искусственный интеллект, понимаете, он тоже учится культуре диалога, культуре беседы, мне видится в этом некий прогресс. То есть совсем не обязательно не услышат массы этого, поэтому, мне кажется, это так вот сводится постепенно к тому, к чему мы, люди, привыкли: чтобы высказываться сдержанно, по существу, чтобы было интересно какой-то группе людей и тогда тебя будут слушать, тебя будут смотреть.

М. Борисова

— Я всё-таки позволю себе сместить акцент по поводу быстроты высказывания на любую тему. Меня, как человека церковного, конечно, больше всего интересует религиозная тематика и есть масса очень сложных и тонких духовных вопросов, с которыми раньше человек прежде всего обращался к священнику, а потом, если сам священник не мог ему на них ответить, он посылал, скажем, в монастырь к духовнику монастыря, это был нормальный, естественный процесс. Сейчас, с быстротой реакции, очень часто этот вопрос задаётся как бы в пространство интернета, и тут же получаются десятки, сотни ответов от таких же, ничего не понимающих в этом людей. Но беда-то в том, что быстрота высказывания, она также распространяется на быстроту восприятия и есть очень большая опасность: невежественные советы таких же несведущих в тонких духовных проблемах людей могут человека завести совершенно в такие дебри, из которых потом десять старцев не отмолят.

о. Георгий

— Ну, Марина, я не думаю, что всерьёз кто-то будет следовать каким-то рекомендациям из сети, даже если быстренько ему ответили, что делать в случае, если там у тебя такая вот духовная проблема. Во-первых, о таких проблемах я сам веду блог, и мне тоже несколько тысяч активных подписчиков задают духовные вопросы, но, как правило, там есть всегда возможность уйти в так называемую «личку», то есть в личное общение, это все знают и обычно уходят с личными, интимными вопросами, духовными вопросами. Вы знаете, это всё-таки так регулируется с умом, как-то корректно, чтобы не выставляться, с одной стороны, с другой стороны, не вводить человека в заблуждение, особенно, конечно, в духовных вещах. Но тоже вы правы, на каком-то этапе это может произвести ошибочный, неверный, может, даже опасный какой-то поворот в сознании человека, может человек пострадать, к великому сожалению, так, но постепенно это исправляется и выходит на более такой корректный уровень, и сами люди исправляются. Прошу прощения, я, может быть, такой промоушн для искусственного интеллекта и систем делаю, потому что, во-первых, что люди развивают умное, полезное, доброе, ну, потенциально хотя бы доброе, оно может быть всяким, но добрым в том числе, правда же? Ведь вы можете услышать ответ от множества людей, которые желают вам добра, которые хорошие слова напишут, не просто хорошие, а и полезные слова, то есть не обязательно только клониться к тому, что вот могла быть ошибка, которая могла привести или уже привела к духовному какому-то нонсенсу в жизни человека — возможно, но на этом фоне может быть и множество положительных вещей достигнуто, потому что люди находятся на большом расстоянии, вы говорите «поехать в монастырь» — ну, как вот, допустим, в России сел на поезд, на автомобиль и поехал, ну, а если в другой стране, наших множество ведь сейчас уже находятся за пределами России, и если там православные страны да, а если там не православные? Приходы, допустим, как у нас в Сурожской епархии на Британских островах, в основном, мы служим в определенное время в определенном месте, разворачиваем службу, потом сворачиваем, и там ничего нет больше, человек не может туда прийти, когда бы ему вздумалось и кого-то там застать, чтобы спросить, и вот я считаю, на мой взгляд, это просто фантастически удобно и полезно для людей, которые вот в такой ситуации находятся, чтобы иметь духовный совет и какую-то проблему свою рассказать, поделиться, просто написать исповедь даже, мы это не считаем таинством, таинство все-таки при соприкосновении, в присутствии живом исповедника и священнослужителя, но рассказать до того вполне можно, это эффективно, это работает, понимаете? Просто вот такой у меня опыт, и я хочу сказать, что на фоне того, что возможны ошибки, есть колоссальные возможности для очень положительного и полезного действия и для священника, и для монаха, и для человека, который духовно, допустим, как-то имеет опыт, и готов этим поделиться опытом, и этот опыт положительный, тут на мой взгляд все-таки потенциальные положительные возможности перекрывают значительно негативные, отрицательные.

К. Мацан

— Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии в Северной Ирландии сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофон моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан, мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.

К. Мацан

— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА продолжается, у нас в гостях сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов в Сурожской епархии Русской Православной Церкви в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России. Мы продолжаем наш разговор и наша тема сегодня — это искусственный интеллект и христианский взгляд на всю эту широкую проблематику. Я бы вот о чем хотел спросить, апеллируя в том числе к вашему, скажем так, прошлому как технаря, физика, кандидата технических наук и так далее: вот иногда звучит такой аргумент со стороны скептиков, неверующих, выступающих с критикой религии или просто физикалистов, люди, которые исходят из того, что вот такая физическая, научная, материалистическая картина мира, она единственная оправданная, оправданная наукой, что человек — это суперкомпьютер. Вот у нас есть компьютер, мы воображаем, что он какой-то супермощный, знающий, наполненный и в принципе человек, человеческий мозг устроен по тем же принципам: это накопление информации, это нейроны, это передача информации, это заданные программы и так далее, и вот в таком видении для духовного, для самосознания, о котором вы сказали, которое, как правило, отличает компьютер от человека, места не остается. Вот что вы, как верующий человек, как богослов, на такую критику, на такой скепсис в отношении религии готовы ответить?

о. Георгий

— Я привык с уважением относиться ко всякому критику и ко всякой критике, потому что если человек это говорит, значит, вероятно, он или она подумали об этом или их действительно этот вопрос, тема волнует, и как-то свысока сказать: «Да что вы, да как вы можете! Да человек — это Божье творенье, да человек подобен Богу! Человек имеет, конечно, не только какие-то движущие физические, внутри него физические объекты, какие-то нейроны или тела какие-нибудь кровяные, что-то еще, и это лишь переносчик, а вот на самом деле человек способен на такую вещь, как познание Бога, познание себя, как любовь и вечную жизнь!..» Ну да, конечно, как бы свысока, но мне этого не хочется. А мне хочется услышать того человека, который себе задает такой вопрос и поверить, что это искренне, что вот да, пока ни с чем иным человек, который так говорит, не столкнулся, никакого иного опыта не имел, и он вполне открыто и честно говорит: «да, ну что в этом особенного, да, человек — некая функция, ну, компьютер-не компьютер, а робот, скажем, такой чувствующий, имеющий желание...», да, это, конечно, есть, но это все обусловлено определенным набором факторов физиологических или биологических факторов. Ну, что тут скажешь? В общем, отрицать это не стоит, но закончить на этом разговор тоже не стоило бы, его можно продолжить. И вот в намерении продолжить разговор я вижу потенциал очень серьезный, конечно, для того человека, который этот вопрос задает себе, и, допустим, мне как священнику, но и для себя самого понять, потому что, конечно, меняется эпоха, и люди, персоналии меняются, во-первых, они стремительно очень живут, молодежь. Вот вы, Марина, вспомнили про поколение прежнее, которое позже нас на десятилетие родилось, Костя, как выяснилось, родился как раз на два с половиной десятилетия позднее, чем я родился, но и то мы понимаем друг друга. Я прошу прощения за такую личную ремарку, но для меня это показательно и убедительно звучит, что вы, Константин, подобным образом видите то, к чему я в свое время пришел, когда был аспирантом университета в Дублине и написал работу докторскую, потом она книгой вышла — о диалоге, таком подлинном, разделенном диалоге, диалоге, который происходит на уровне том самом, до которого человек, представляющий себя и других роботами, ну не дошел еще, нельзя сказать, что он на пути, но ему предстоит открытие, я бы на этом остановился, на таком факторе ожидания. Знаете мы понимаем, что путь Богу у всякого свой, сегодня он активно неверующий, активно отрицающий Божественное присутствие, Божественный акт творения и многие другие вещи, а вдруг что-то произошло с человеком, и совершенно всё поменялось — я думаю, что у нас множество таких примеров, и собственный пример, и пример других людей, с которыми такое происходило. Но не только с верой это происходит, ведь представление о себе самом и о других людях, оно же тоже меняется. Да, сегодня мы роботы, человек выполняет какую-то, не обязательно механическую, но какую-то рутинную работу постоянно, за это получает достаточно средств, себя как-то развлекает и считает, что вот и все и на этом все заканчивается, в общем-то, мне нравится так жить, и ничего я больше не хочу, не надо меня «грузить» какими-то еще темами, там вера в Бога, любовь, нравственность, мораль, человечность, что-то такое, нет это само собой, и ведь действительно, само собой имплицитно это присутствие абсолютно в каждом, без исключения, человеке, но оно может дремать, может как-то находиться в состоянии...

М. Борисова

— ... или впасть в летаргический сон.

о. Георгий

— Но летаргический сон — это ведь фикция, его не существует. Сон, который похож на смерть, он либо смертью кончается, как на Древнем Востоке было, прошу прощения за такое мрачное: например, заживо погребенный человек, но бывает, что его разбудят. У нас с вами есть евангельский рассказ о воскрешении дочери Иаира, и вот такие критики христианства, как Ренан, допустим, писали, что «нет, это был летаргический сон. Ну, что вы говорите? Она уснула», он так и говорит: «она уснула». И про Лазаря Господь говорит: «Он уснул, Я иду его разбудить», понимаете? Вот тут наступает момент слышания и осознания того, что ведь Христос так и видит, как сон, ведь для Него смерти нет. Он говорит правду, абсолютную правду, которая в Его устах таковой и является. А мы же думаем: «а, уснул, ну, значит, выздоровеет». «Нет», — как бы уже в следующем этапе, говорит Христос, — «н умер, и Я иду...» И понимаете, вот это разные точки соприкосновения и положения, с которых человек взирает на происходящее. Так вот, находясь на пути, или, вернее, в таком убеждении, что все подвержено лишь физико-химическим процессам, не более того, и это меня удовлетворяет — ну, пока еще живет, и всегда, как мы говорим, есть надежда. Наступит момент, когда человек полюбит и поймет, что любовь ниоткуда возникла, что она несопоставима, это не состояние робота — быть готовым для другого человека, возлюбленной или возлюбленного, на жертву, вплоть даже до какого-то серьезного ущемления для себя, а, может быть, и даже смерти. Я не знаю, наверное, слушатели наши или наши ведущие, и я, в свою очередь, тоже переживали такое состояние, когда мы готовы на все, вот ради нее, ради него, ведь это уже не робот, это алогично, это абсолютно... Хорошо, что я эту тему сейчас затронул, жертва — это и есть, на мой взгляд, то главное определяющее качество личности — персоны, по архимандриту Софроний (Сахарову), чтобы отделить от слова «личность», которое потеряло немножко свой смысл. Не индивидуум, а вот личность, персона самосознающая. Вот способность на жертву и готовность, и даже желание жертвы, конечно, кардинально отличает от робота, потому что для робота это нелогично, это противоестественно, это бессмысленно и не может быть обращено к самому себе. Робот не принесет себя в жертву.

М. Борисова

— Вы простите, сразу вспоминается терминатор: «I’ll be back». (смеются)

К. Мацан

— Недавно в моем проекте, в YouTube есть такой канал: «Голосовое сообщение», там было интервью с замечательным богословом Максимом Калининым, мы записали, он тоже бывал у нас на волнах нашей радиостанции, он известен как исследователь сирийских мистиков, восточно-сирийских мистиков, и тоже мы говорили с ним об этой проблематике искусственного интеллекта, он поделился мыслью, которая мне показалась очень точной, в чём положительный смысл искусственного интеллекта и его такого того, что всё больше и больше суперкомпьютер приближается к тому, чтобы работать как человеческий мозг, как человек, в чём положительный смысл этого? В том, что можно бесконечно приближаться к тому, как работает человеческий мозг, и всё более и более совершенный компьютер строить, и это будет каждый раз показывать, что есть всё равно зазор между компьютером и человеком. Вот всё равно, как ни строй супермашину, остаётся какой-то остаток в человеке, несводимый просто к тому, как работает его физиология, и как нейроны передают информацию. И вот чем больше мы видим, чем больше похож компьютер на человека, тем больше мы видим эту разницу, этот остаток, который подчёркивается тем самым, и чем более совершенна машина, тем более мы видим, что она всё-таки машина, а не человек. Вот в этом смысле такое наблюдение за успехами техники может при таком взгляде только обращать к тому, что всё-таки это не человек, потому что что-то остаётся непередаваемое в человеке, нередуцируемое к этим функциям, и тем самым как бы созерцание машины лишь больше подчёркивает созерцание исключительности человека как образа Божьего, как творение своего Творца.

о. Георгий

— Ну, конечно, есть такие качества, как чувство юмора, допустим — над этим работают, скажут нам специалисты по искусственному интеллекту, над разными чувствами, чтобы искусственный интеллект понимал, и реагировал, соответственно, там, где надо смеяться, смеялся, а где надо плакать, плакал. Ну да, но вот эта нередуцируемость и вот этот зазор, вы знаете, я бы больше сказал, это не зазор, это как раз колоссальный объём, по сравнению с которым то, что способен — это вот и есть тот самый зазор маленький, который открывает.

К. Мацан

— То есть остаток — это то, что умеет компьютер, а основное — это то, что компьютер не умеет в человеке.

о. Георгий

— Да, абсолютно верно. Что касается, конечно, чисто даже вот игровых функций, ну, вы знаете историю с шахматами, как были поначалу какие-то довольно простые программы на уровне любителей, потом на уровне каких-то разрядников, потом у гроссмейстеров, ну а потом помните, наверное, это соревнование Гарри Каспарова тогда и вот суперкомпьютера в шахматной игре, и вот поначалу не удавалось, а потом компьютер, благодаря наращиванию памяти и быстродействию, он просто перехватил, и сейчас уже чемпиону мира бесполезно играть с элементарным application на смартфоне — обыграет, поэтому об этом даже не встаёт вопрос. Ну в подобного рода логических задачах, конечно, компьютер опередит всё скорее и скорее, и с этим не стоит соревноваться, это не тот предмет, в котором мы будем соревноваться, это вот тот самый маленький зазор, который мы оставляем ему — да, пожалуйста! Решение бытовых вопросов, уборка квартиры, организация логистики какой-то, даже написание текстов каких-то, допустим, для официальных выступлений, конференций. Знаете, во всяком собрании бывает какая-то база, подготовленная для принятия решений, выводов, обсуждений, и эту базу ведь тоже высказывают какие-то люди, которые ее готовят, но пусть это делает компьютер, а люди уже, кто бы они ни были, политики, значит, политика тоже тонкая вещь, компьютер никогда не поймёт некоторые ходы, которые предпринимают в этой сфере какие-то очень опытные, знающие и понимающие предмет люди. И не обязательно политика, любая сфера, даже в вождении автомобиля, не знаю, слышали ли вы об этой истории, я прочитал, по-моему, в каком-то западном издании о том, что вот driverless — автомобили, очень активно стали развиваться, уже их стали запускать по дорогам Америки, испытательные, автомобили, и в какой-то момент всё-таки стали случаться аварии, и даже довольно опасные, но в основном не столько опасные, сколько глупые, в отношении вот этого искусственного интеллекта или суперкомпьютера, который управляет автомобилем вместо человека, а человек делает неправильный ход, но с точки зрения человеческой логики он обоснован, потому что он предвидит реакцию водителя живого, который там сидит, а там компьютер, и реакции не получаются, поэтому получается авария, в которой виноват компьютер, он не мог предсказать такое действие. Сейчас не припомню что именно, но вот такая ситуация была, и с этого момента я заметил, что резко спала активность в развитии driverless cars, ну, не совсем, думаю, что будет, но не так быстро.

К. Мацан

— Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Северной Ирландии Русской Православной Церкви, доктор философии, член Союза писателей России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».

М. Борисова

— По поводу трагической истории драйверов как-то сразу приходит на ум цитата из «17 мгновений весны», где Мюллер говорит: «Невозможно понять логику не профессионала», вот приблизительно то же самое получается из вашей истории. Но мне хотелось бы все-таки приземлить эти высоты, на которые вы воспарили с Костей, как два философа, и вернуться...

К. Мацан

— Все время, когда Марина слово «философ» произносит, какой-то иронический скепсис слышится у этого...

М. Борисова

— Ничего подобного, с глубоким пиететом отношусь и к самому слову, и к его носителю.

К. Мацан

— С глубоким ироническим пиететом.

о. Георгий

— Знаете, как иронически говорят: не фило́соф, а филосо́ф: филосо́фы собрались.

К. Мацан

— В слове «пиетет» тоже есть ирония.

М. Борисова

— Да? Может, мне помолчать? (смеется) Но все-таки очень хочется вернуться на нашу грешную землю и к нашим страшилкам, которые нас окружают, и к нашему пресловутому цифровому концлагерю, и к тому вопросу, который рано или поздно у каждого, наверное, даже на индивидуальном уровне встает, знаете, как говорили в советские времена: «Кто в доме хозяин: я или тараканы?» Вот кто в доме хозяин: я или искусственный интеллект? Почему это актуально — это с точки зрения повседневной жизни выливается в подобного рода истории: вот один мой знакомый рассказывал, что он хотел в Сбербанке, как обычно, заплатить дачный взнос. По неведомой причине этот взнос у него искусственный интеллект Сбербанка не принял, мало того, он заблокировал его счет. И когда этот несчастный мой знакомый позвонил в офис Сбербанка и попытался выяснить, что же ему теперь делать, ему сказали, что «ничего мы не знаем, не можем сделать, потому что это программа, а мы с ней не можем никак справиться». Вот какая ситуация складывается буквально на каждом шагу, чем больше цифровые технологии проникают в наш быт и в нашу повседневность. И в какой-то момент человек говорит: «Ой-ой-ой, я не хочу! Я хочу, чтобы там, на другом конце телефонного провода сидел нормальный живой человек, который понял, что я объясняю ему свою проблему, а не робот-автоответчик, у которого запрограммированное количество возможных ответов на возможные вопросы». Вот я хочу сказать, что человеку в духовной жизни тоже приходится постоянно делать какие-то выборы уже с учетом той действительности, которая его окружает. Если в таких лабораторных условиях можно определить, что с точки зрения Евангелия правильно, а что неправильно, то в той реальности, в которую нас вталкивают цифровые технологии, это становится зачастую очень трудно.

о. Георгий

— Вспоминая вот этот замечательный пример про зазор умственный, вот он и существует. Вы знаете, сколько вопросов, на которые отвечает живой человек, и они совершенно искусственные, на подавляющее большинство из них ответил бы искусственный интеллект: «Во сколько завтра, батюшка, служба?» А что будет раньше: исповедь или служба?" «А как мне надо готовиться?» Понимаете, вот миллион вопросов, которые люди задают, может быть, просто чтобы разговор подержать, и вот пусть отвечает себе искусственный интеллект. Но вот здесь вы правы, что — а где грань, после которой надо уже включить сердце, мозг и чувство живого, думающего и верующего человека, там священника или просто собрата или сестры из того же прихода, да, вот в какой момент? Вот это, мне кажется, вопрос и это вопрос не к искусственному интеллекту, а вопрос к человеку. И мне кажется, в нашей сегодняшней беседе мы подошли... Вам, конечно, решать, но это всё-таки некий пик, кульминация её, вот где же та грань, в конце концов, которая умственный зазор отделяет от, собственно, самого разума человеческого, Богом данного, чувств, эмоций, веры, человечности как таковой, но даже физического состояния, которое тоже неразрывно связано с нашим духовным состоянием. Можно быть абсолютно здоровым человеком, но пребывать в унынии, в депрессии и, простите, готовым на то, чтобы лишить себя жизни, при этом физически быть абсолютно здоровым. И напротив, может человек больной быть, на коляске или какой-нибудь, родившийся с синдромом Дауна, но счастливейший на свете человек! Я их наблюдаю, вот у нас там группу такую выводят, они просто, ну, знаете, Божьи чада, они радуются всему, обнимаются, смеются. То есть, понимаете, вот где та самая, ну, не грань, что ли, а вот тот переход, и существует ли он между человечностью, человеком как таковым, с неразделяемым набором качеств, характеристик, способностей? Мы ведь условно их разделяем, они все очень взаимосвязаны. Был совершенно, на мой взгляд, один из наиболее продвинутых философов, христиан нашего времени, европейских, грек — Хри́стос Янна́рас, мы его хорошо знаем, у нас много книг переведено его, мы знаем его, как апологета веры больше, но ведь такие выдающиеся люди, как богослов-философ, бывший глава англиканской церкви Роуэн Уильямс, которого статьи я переводил еще в давние достаточно времена, он очень высокого интеллекта и глубины веры по-своему, и вот он ссылался на Христоса Яннараса как самого выдающегося философа Европы нашего времени. Так вот, он сказал о том, что «физика и метафизика — это условно, нет никакой грани между ними, есть лишь метафизическое расширение физики», и вот эту фразу я подхватил, запомнил, уже много лет ее держу, имею в себе, и применяя к нашей теме искусственного интеллекта: вот нет той грани, нет того предела, порога, но не для искусственного интеллекта, конечно, он ограничен заведомо, каким бы многофункциональным или объемным, скоростным, там тоже есть пределы, кстати. Существует теорема Котельникова, так называемая, которая ставит грань цифровым технологиям, дальше которых, допустим, мощность памяти и быстродействие не может, просто теоретически не может быть выше того порога. Ну, я не знаю, уже сейчас математически не взялся бы на эту тему рассуждать, но запомнил это еще с университетских времен. То есть существует математическая граница возможностей цифровых систем, в том числе искусственного интеллекта, поэтому у него свой предел, но мы этого не касаемся, мы говорим о том переходе из физической реальности нас самих, которые задают миллион вопросов, и искусственного интеллекта, сто процентов который ответит точно, быстро и исчерпывающе, к вопросам, которые уже происходят из нашего внутреннего человека, из личности, из самосознания, из глубины нашего сердца, души, чувств и так далее, вот этой грани нет, есть перерастание плавное, мы ее не можем заметить, не знаем, в этом и есть Божий дар и та самая граница, о которой мы говорим, что искусственный интеллект никогда не достигнет способностей человеческих чувствовать, переживать, просто потому, что существует терема Котельникова — кстати говоря, русский математик. Условно говоря, что вот эта грань, она есть, и заведомо, и как не была объемна память и быстродейственна искусственная система, вот этот самый переход, незаметный для человека — для искусственного интеллекта невозможен.

К. Мацан

— Ну вот на этой оптимистической ноте мы наш сегодняшний разговор заканчиваем, нота оптимистическая, потому что вывод такой, что: ну, мы поживем еще, еще нас пока не захватят терминаторы, и слава Богу. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Русской Православной Церкви, это в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии у микрофона была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан, до свидания.

М. Борисова

— До свидания.

о. Георгий

— До свидания.

Все выпуски программы Светлый вечер

18 декабря. О почитании Преподобного Саввы Освященного

Сегодня 18 декабря. День памяти Преподобного Саввы Освященного, жившего в шестом веке возле Иерусалима.

О его почитании — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О восьмой и девятой заповедях блаженств

В 6-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого».

О восьмой и девятой заповедях блаженств — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О Богопознании

В 11-й главе Евангелия от Матфея есть слова Христа: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».

О Богопознании — протоиерей Владимир Быстрый.

Все выпуски программы Актуальная тема